Ишемический инсульт левого полушария головного мозга прогноз: Ишемический инсульт: прогнозы, последствия и реабилитация

причины, симптомы, диагностика и лечение в НКЦ ОАО «РЖД», с филиалом ЦКБ № 1.

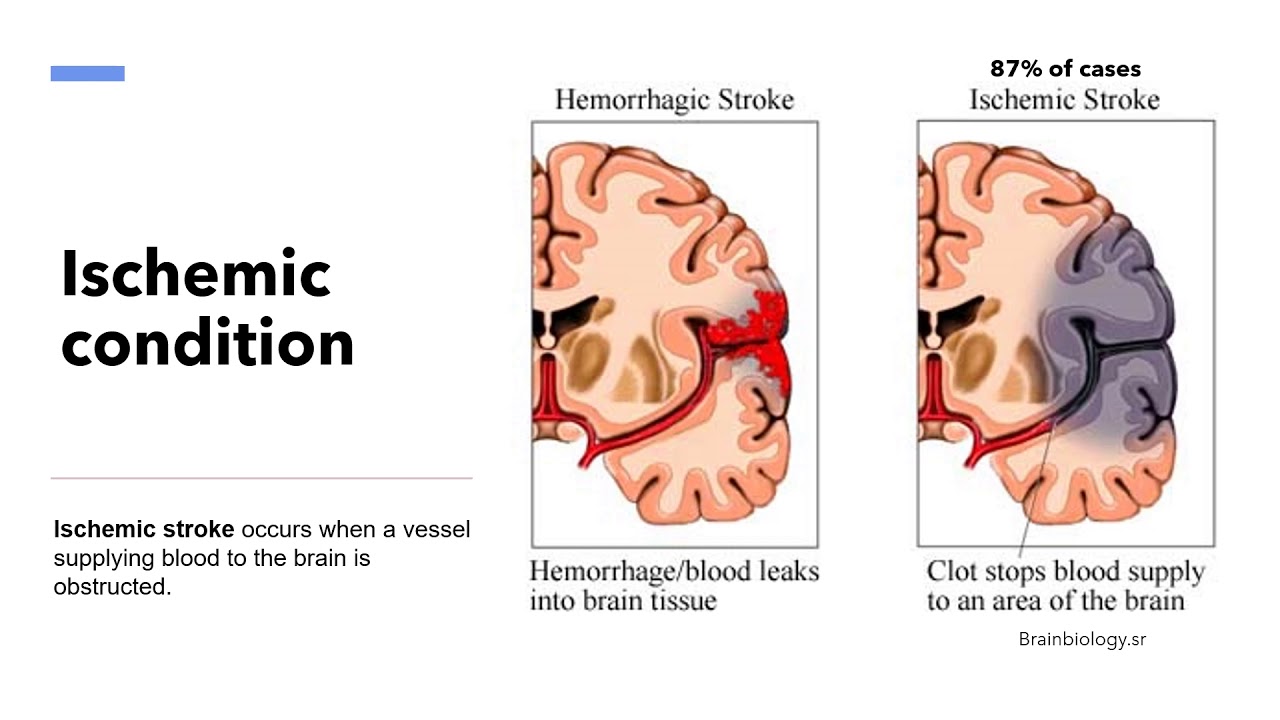

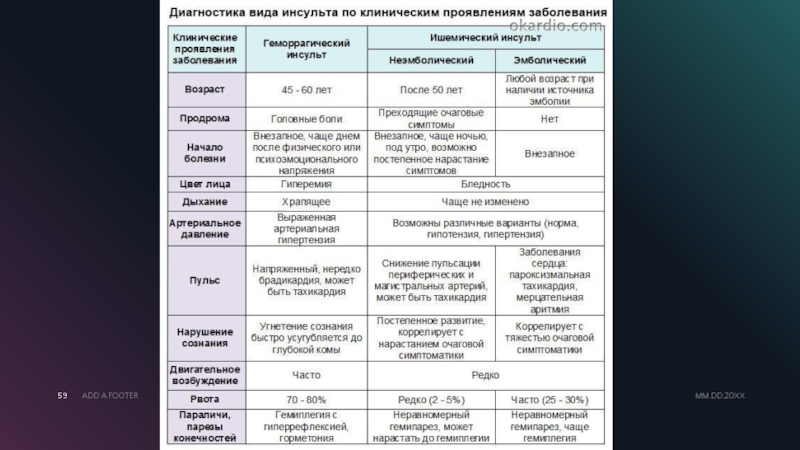

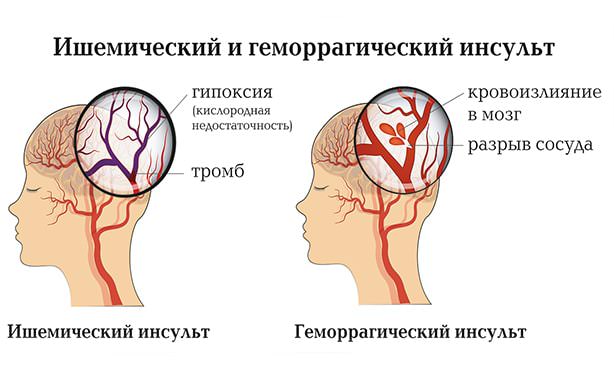

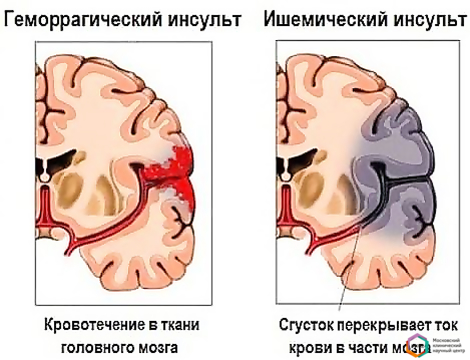

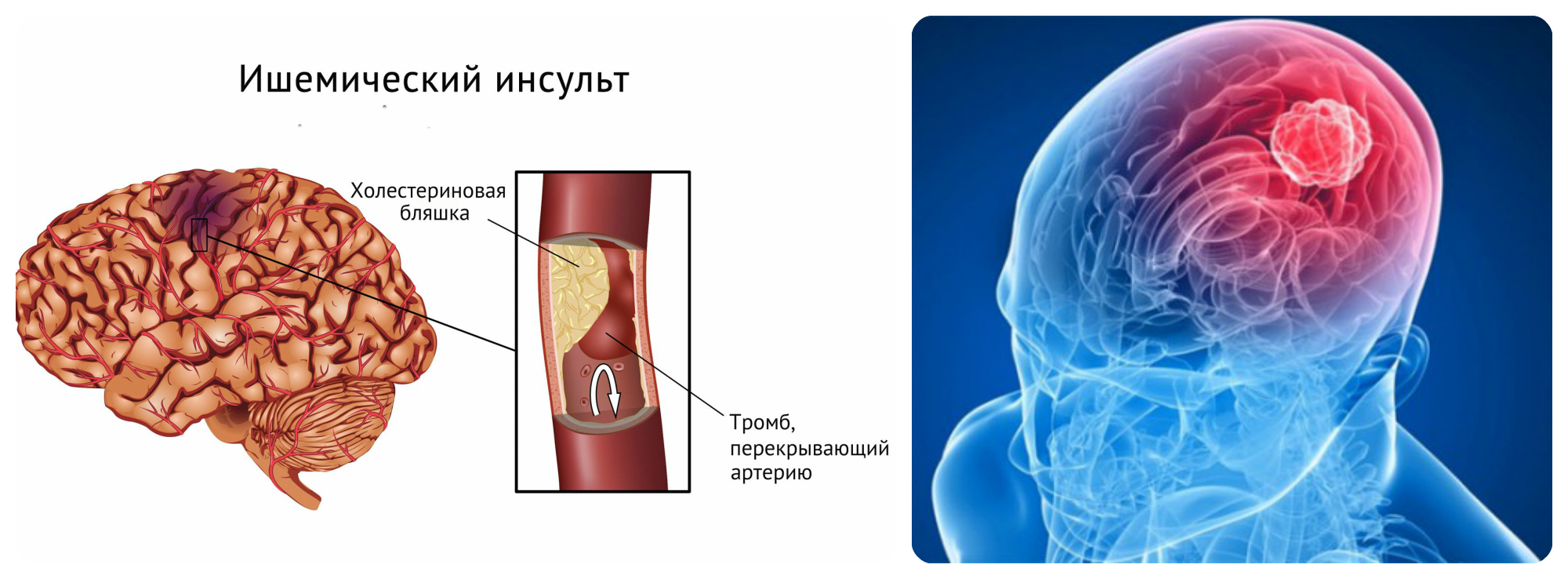

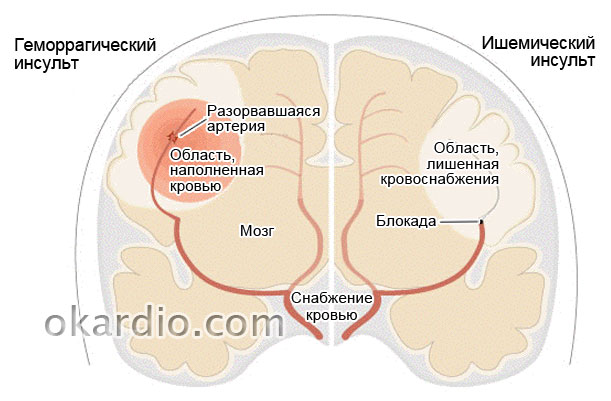

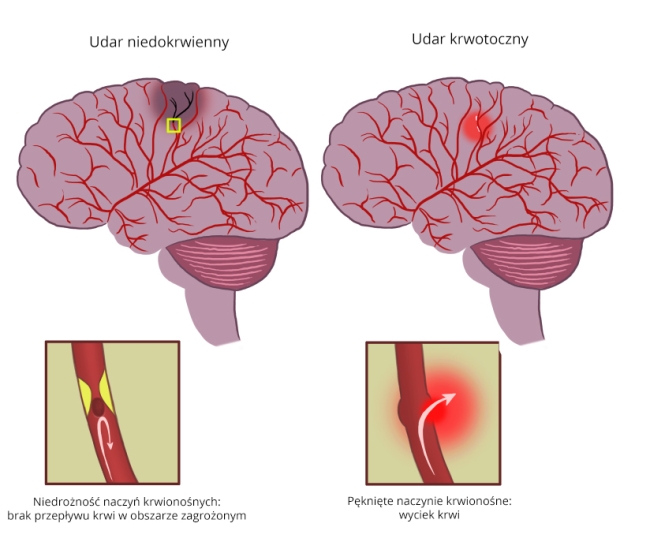

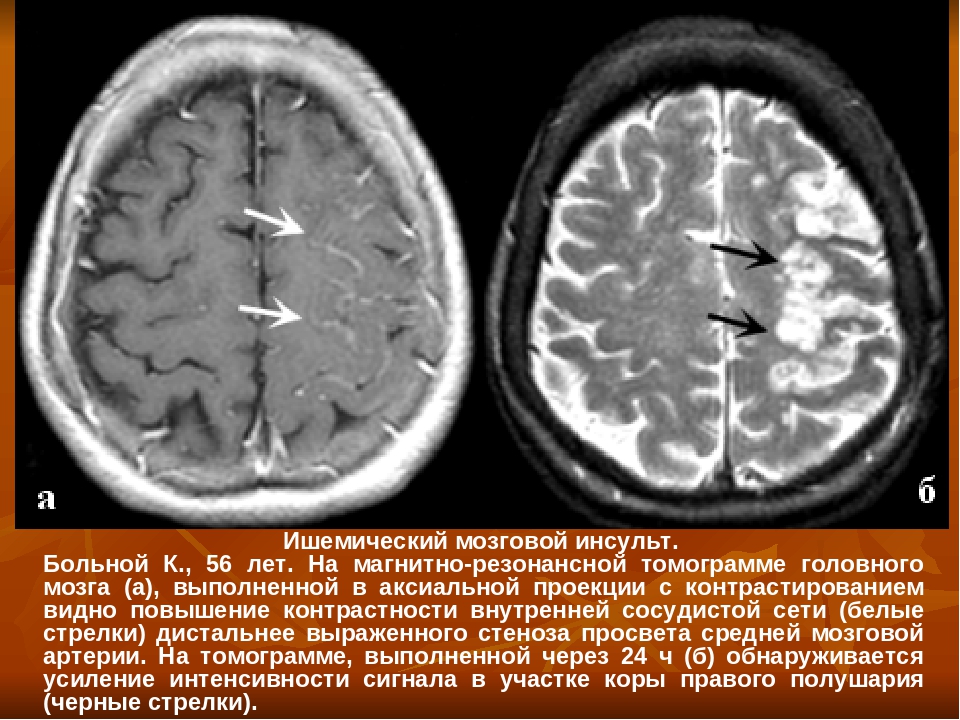

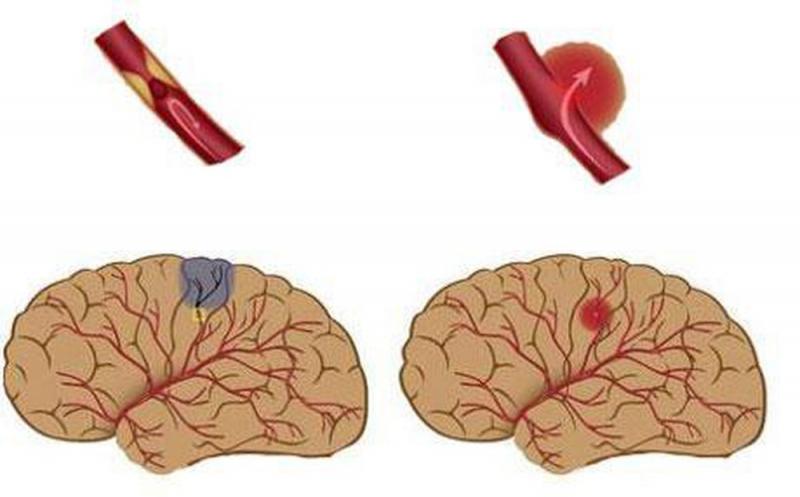

Одним из серьезных и, к сожалению, распространенных неврологических заболеваний является инсульт, лечение которого должно следовать незамедлительно, как только случился приступ. Инсульт представляет собой острое нарушение кровообращения в сосудах головного мозга. Заболевание бывает нескольких видов, что определяется причиной развития недуга. Наиболее часто случается ишемический инсульт, при котором нарушается поступление крови к отдельному участку головного мозга. Значительно реже настигает геморрагический инсульт. В этом случае происходит кровоизлияние из сосудов головного мозга. Это основные виды, на которые делят инсульт. Лечение, соответственно, зависит от причин развития болезни, ее тяжести, своевременности обращения за медицинской помощью.

Факторы, повышающие риск развития ишемического инсульта:

- Мужской пол

- Возраст пациентов, старше 50 лет

- Высокие цифры артериального давления (гипертензия)

- Сахарный диабет

- Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (ИБС, сердечная недостаточность, атеросклероз, аритмия)

- Курение, употребление алкоголя

- Инсульт у близких родственников

Факторы, способствующие развитию геморрагического инсульта:

- Врожденные и приобретенные нарушения структуры сосудов головного мозга

- Продолжительная артериальная гипертензия

- Мигрень

- Нарушения свертывающей системы крови

- Опухоли мозга

- Аутоиммунные воспалительные заболевания сосудов головного мозга

- Злоупотребление алкоголем, наркотическими препаратами, психостимуляторами.

Симптомы

Исходя из причин, приводящих к инсульту, становится очевидно, что более сложным, тяжелым является геморрагический инсульт. Наблюдения показывают, что чаще всего приступ при таком инсульте случается во второй половине дня, причем, как правило, ему предшествует сильное переутомление, физическая нагрузка, эмоциональное перенапряжение. Начинается приступ с сильной головной боли, тошноты, рвоты, больной жалуется на размытые контуры предметов и силуэтов, говорит, что они имеют окраску в красное. Все перечисленные признаки явно свидетельствуют о том, что у человека инсульт. Лечение, то есть медицинская помощь должны последовать незамедлительно, иначе состояние ухудшится: начнутся нарушения речи, движений, может даже дойти до комы.

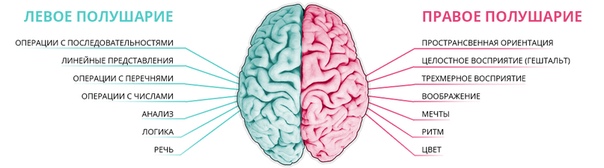

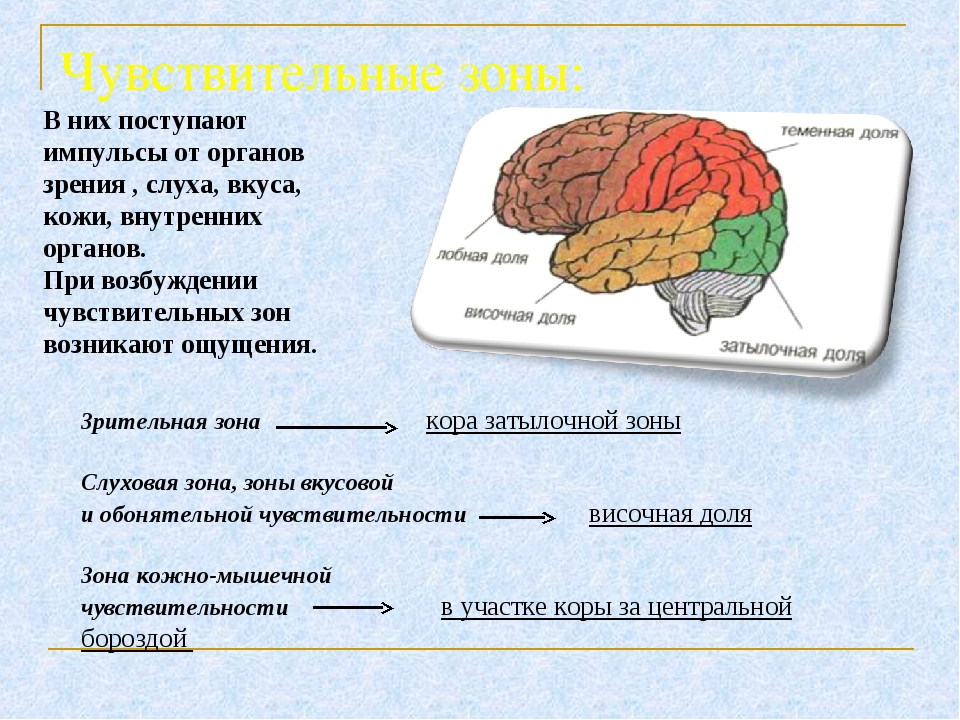

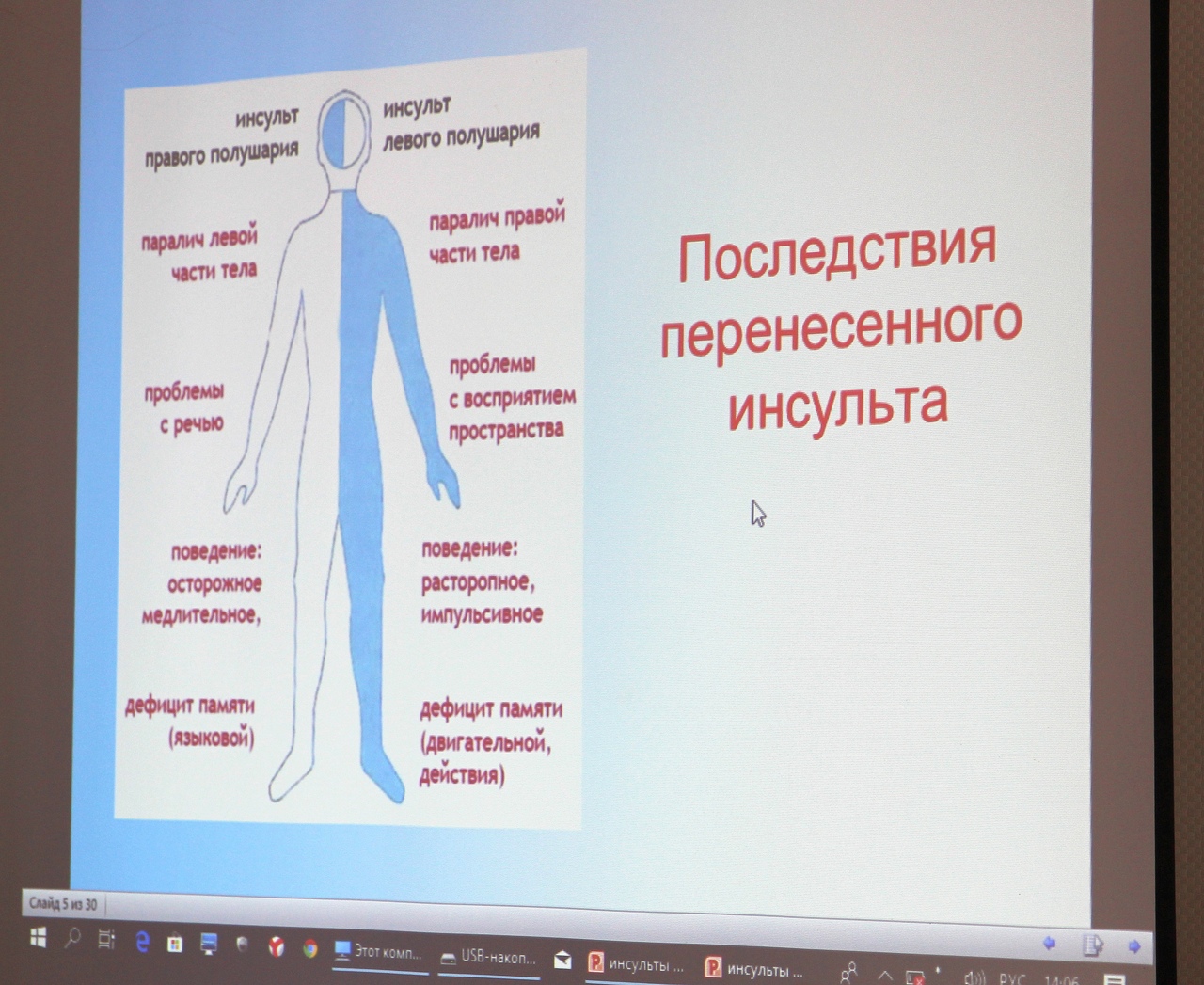

Картина развития ишемического инсульта иная. Его «обычное» время – ночь или предутренние часы, причем развиваться такой инсульт может как несколько часов, так и несколько дней. Признаки зависят от того, в какой части головного мозга нарушено кровообращение. Если это левое полушарие, то у человека возникают трудности с речью и восприятием слов; если нарушение происходит в передних центральных извилинах левого полушария, то страдают двигательные способности правой руки или ноги, а иногда обеих конечностей; если такой процесс идет в правом полушарии, то нарушения возникают в левых конечностях. Нарушения в затылочной области поражают центр зрения. Если пострадали вкус, обоняние, восприятие звуков и запахов, значит, кровообращение нарушено в височной доле. Речь человека серьезно страдает, вплоть до полной неспособности говорить, если инсульт поражает зону центра речи. Поскольку в темени находятся центры чувствительности, то при нарушениях в этой области у больного возникает онемение, меняются болевые ощущения. Очень важно знать перечисленные признаки, чтобы сразу же распознатьинсульт, лечение которого во многом определяется быстротой реакции на болезнь. От этого зависит не только результативность лечения, возможность полностью поправить здоровье, но зачастую и жизнь человека.

Признаки зависят от того, в какой части головного мозга нарушено кровообращение. Если это левое полушарие, то у человека возникают трудности с речью и восприятием слов; если нарушение происходит в передних центральных извилинах левого полушария, то страдают двигательные способности правой руки или ноги, а иногда обеих конечностей; если такой процесс идет в правом полушарии, то нарушения возникают в левых конечностях. Нарушения в затылочной области поражают центр зрения. Если пострадали вкус, обоняние, восприятие звуков и запахов, значит, кровообращение нарушено в височной доле. Речь человека серьезно страдает, вплоть до полной неспособности говорить, если инсульт поражает зону центра речи. Поскольку в темени находятся центры чувствительности, то при нарушениях в этой области у больного возникает онемение, меняются болевые ощущения. Очень важно знать перечисленные признаки, чтобы сразу же распознатьинсульт, лечение которого во многом определяется быстротой реакции на болезнь. От этого зависит не только результативность лечения, возможность полностью поправить здоровье, но зачастую и жизнь человека.

Лечение в клинике

По показаниям пациенты госпитализируются в Центр патологии спинного мозга или Центр анестезиологии и реанимации нашей клиники. Буквально в первые часы после приступа больного нужно госпитализировать, в идеале это должна быть специализированная клиника. Врачи сразу же предпринимают меры по остановке острого процесса и восстановлению функций головного мозга. Проводится лечение сердечно-сосудистой и дыхательной систем, восстановление баланса электролитов, устранению отек мозга и т.д. После первостепенных мер назначается курс лечения медикаментозной терапией, и разрабатываются схемы восстановления физической активности. Длительность лечения инсульта и его результативность всегда индивидуальны.

Для получения подробной информации и записи на прием обращайтесь к нам по телефону контакт-центра: (495) 925-02-02 (круглосуточно).

Ишемический инсульт — левая сторона: последствия

Пинчук Елена Анатольевна

Заместитель главного врача по лечебной работе, кмн, врач-невролог, врач физической и реабилитационной медицины

Липовка Надежда Сергеевна

Заведующий отделением медицинской реабилитации, врач физической и реабилитационной медицины, врач-невролог

Соболев Аркадий Игоревич

Врач физической и реабилитационной медицины, врач-невролог

Инсульт – это серьезное нервное заболевание вследствие нарушений жизненно важных функций головного мозга. В зависимости от локализации очага поражения, пациенты могут испытывать разные симптомы. Выделяют инсульт геморрагический (разрыв сосудов в коре головного мозга, кровоизлияние) и инсульт ишемический (левая сторона мозга человека поражается вследствие закупорки кровеносных сосудов тромбами или бляшками). Врачи называют следующие причины развития инсульта как наиболее вероятные:

В зависимости от локализации очага поражения, пациенты могут испытывать разные симптомы. Выделяют инсульт геморрагический (разрыв сосудов в коре головного мозга, кровоизлияние) и инсульт ишемический (левая сторона мозга человека поражается вследствие закупорки кровеносных сосудов тромбами или бляшками). Врачи называют следующие причины развития инсульта как наиболее вероятные:

- Заболевания сердечно-сосудистой системы;

- Нарушения состава крови;

- Некоторые инфекционные заболевания;

- Сахарный диабет;

- Злоупотребление гормональными и противозачаточными препаратами;

- Частые мигрени, сопровождающиеся аурой;

- Остеохондроз шейного отдела;

- Вредные привычки (курение, алкоголь)

Левосторонний инсульт имеет общие симптомы и специфические. К общим симптомам относят сильную и резкую головную боль, рвоту, нарушение сознания, нарушения координации движений, речи, зрения. Может измениться ритм дыхания, возникают трудности при глотании. Симптомы могут быть различны в зависимости от расположения очага поражения в головном мозге.

Может измениться ритм дыхания, возникают трудности при глотании. Симптомы могут быть различны в зависимости от расположения очага поражения в головном мозге.

Особенностью инсульта, поражающего левое полушарие мозга человека, является полный или частичный паралич правой стороны тела. Нарушается чувствительность, изменяется мышечный тонус. В коре левого полушария расположены участки, отвечающие за функции речи (центр Вернике и центр Брока). При тяжелом поражении этих участков пациенты полностью теряют способность говорить. В легких случаях они могут произносить только отдельные слова.

Часто при левостороннем инсульте у пациентов исчезает способность к логическому мышлению, возникает заторможенность. Если очаг поражения располагается в височной доле левого полушария, то нарушается эмоциональное состояние пациента. Возникает депрессия, что в комплексе с нарушением речи существенно затрудняет правильную постановку диагноза.

Терапия после ишемического инсульта левой стороны

Самым главным фактором, влияющим на положительный результат лечения, является оперативность.

- Физиопроцедуры;

- Массаж;

- Электростимуляцию;

- Кинезотерапию.

Возможные последствия

Отвисание мышц правой стороны тела, невнятная речь или полное ее отсутствие, судорожные подергивания и трудности при артикуляции, затруднения или частичная потеря памяти, трудности при анализе ситуации, с трудом воспринимается любая новая информация, неадекватное восприятие услышанного, депрессивное состояние – все это ощущают люди, перенесшие левосторонний ишемический инсульт. Последствия перечислены далеко не все. Несмотря на то, что процесс лечения и восстановления после инсульта всегда долгий и утомительный, шансы вернуть прежние способности есть. Главное — своевременно оказать пострадавшему помощь.

Последствия перечислены далеко не все. Несмотря на то, что процесс лечения и восстановления после инсульта всегда долгий и утомительный, шансы вернуть прежние способности есть. Главное — своевременно оказать пострадавшему помощь.

Рейтинг: 4/5 — 12 голосов

Поделиться статьей в социальных сетяхПрограммы:

Другие статьи по теме:

Инсульт правой стороны: последствия и лечение

Содержание:

- Симптомы правостороннего инсульта

- Причины появления

- Диагностика инсульта правой стороны

- Методы лечения

- Профилактика

- Реабилитация

- Жизнь после инсульта

Инсульт правой стороны — резкое нарушение кровоснабжения тканей головного мозга, которое происходит приступами. Результат — пораженные отделы не могут выполнять основные функции, наступают тяжелые последствия для всего организма. Опасность заключается в гибели нервных клеток, это вызывает необратимые процессы. Пациент теряет привычные способности, может стать инвалидом, впасть в кому, умереть.

Опасность заключается в гибели нервных клеток, это вызывает необратимые процессы. Пациент теряет привычные способности, может стать инвалидом, впасть в кому, умереть.

Симптомы правостороннего инсульта

Инсульт на правую сторону — катастрофа, потому что страдают центры, которые отвечают за чувствительность, координацию, моторику, тонус мышц. Человек теряет двигательные способности. Правосторонние центры выполняют функцию регуляторов активности всех левосторонних органов, конечностей. Поэтому инсульт правосторонний и его последствия отражаются на подвижности левой руки, ноги, глаза, уха.Основные функции полушария:

- понимание речи;

- пространственное восприятие;

- осязание;

- интуиция;

- слух, речь;

- письмо, чтение;

- математические способности.

Опасные последствия инсульта на правую сторону можно минимизировать, если вовремя распознать симптомы катастрофы, немедленно обратиться за медицинской помощью.

Признаки болезни:

- Потеря чувствительности левых конечностей.

- Поражаются лицевые мышцы — отвисание нижней губы, века слева, аномальная улыбка, невозможность полностью открыть рот, сдвиг языка.

- Зрение, слух теряют остроту и четкость.

- Поражение правого полушария при инсульте сопровождается появлением психических реакций — вялость, апатия, агрессия, утрата эмоциональности.

- Пациент не может оценить реальные размеры предметов.

- Потеря памяти.

- Резкий рост артериального давления — признак правостороннего инсульта.

- Рвота, сильная тошнота, головокружение.

- Покалывание, онемение, мурашки по телу.

- Паралич.

- Потеря координации, равновесия, ориентации.

- Сигналы вегетативной системы — сильное потоотделение, одышка, сердцебиение, покраснение лица.

- Утрата способности концентрироваться.

Головная боль — тревожный симптом инсульта правого полушария. Она резкая, интенсивная, не снимается обычными спазмолитиками, доводит пациента до потери сознания.

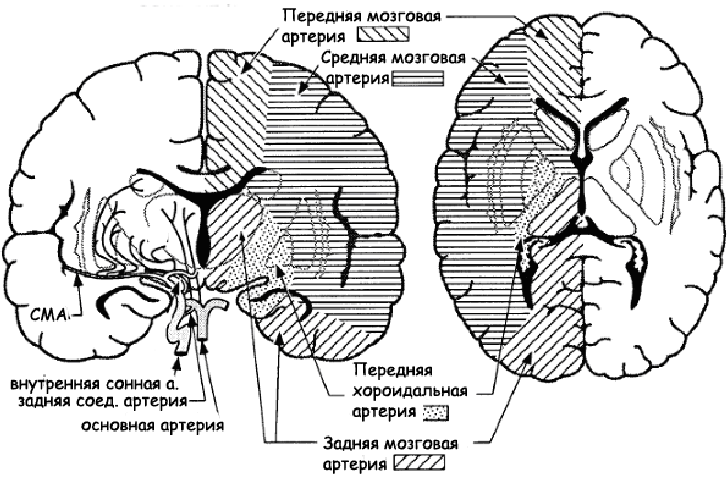

Причины появления

Инфаркт мозга всегда связан с повреждением кровеносных сосудов или нарушением нормальной проходимости таковых. Меняется динамика крови, ее состав. Катастрофа поражает бассейн средней (правой) мозговой артерии, провоцирует экзогенные и эндогенные факторы.

Инсульт правого полушария возникает из-за:

- Постоянного приема алкоголя, наркотиков, табакокурения.

- Интенсивных физические нагрузок, частых стрессов.

- Гипертонии, гипотонии.

- Лишнего веса, при котором резко повышается уровень холестерина.

- Черепно-мозговых травм.

- Аневризмы, атеросклероза, опухолей.

- Болезней почек, сосудов мозга, сердца.

- Приема контрацептивов гормонального типа без контроля— причина правостороннего инсульта у женщин, сопровождаемого тяжелыми последствиями.

- Наследственные или врожденные патологии сердца (порок), эндокринной системы, крови — причина кровоизлияния в мозг у детей.

В зависимости от типа удара, меняются провоцирующие кровоизлияние факторы:

| Разновидность патологии | Причины | Последствия |

Ишемический инсульт правого полушария — нарушение кровяного потока, который направляется к головному мозгу. Происходит частичная или полная закупорка сосудов. Происходит частичная или полная закупорка сосудов. | Густая кровь, эмболия, тромбозы, атеросклеротические и холестериновые бляшки, компрессия сосудов, артериальная гипертензия, скачки давления, проблемы с сердцем. Напряжение во время родов, сильный эмоциональный всплеск. | Мозг не получает нужного количества кислорода. Гибнут, голодают нервные клетки, некроз тканей. |

| Тип геморрагического инсульта правого полушария головного мозга считается быстротекущим, агрессивным. Катастрофа, связанная с разрывом кровеносных сосудов, питающих ткани. | Высокие показатели артериального давления, гипертонический криз, внутричерепное давление. Измененная структура сосудов, перенесенные травмы головы. | Быстрый отек мозга, кома, инвалидность, паралич. Микроинсульт, когда поражается небольшой очаг, но точечно. |

Правосторонний инсульт у мужчин, женщин, детей провоцирует потерю важнейших навыков для нормальной жизни. Восстановление длится долго, часто приходится учиться заново ходить, разговаривать, писать, возвращать чувствительность в конечностях верхних, нижних.

Диагностика инсульта правой стороны

При проявлении первых симптомов нужно пройти немедленное обследование, это касается также пациентов, находящихся в группе риска. Геморрагический и ишемический инсульт правого полушария диагностирует невролог, устанавливая очаговые признаки кровоизлияния. При необходимости назначают прием у нейрохирурга. Для получения полной клинической картины, выявления типа патологии, размера пораженной области тканей назначают:

- Липидограмма — анализ на уровень холестерина.

- МРТ.

- Исследование показателей крови — свертываемость, состав, химия, общие характеристики.

- Компьютерная томография.

- Анализ мочи.

Одновременно назначают обследования, позволяющие спрогнозировать возможность кровоизлияния по состоянию основных систем организма:

- ОГР — рентгенографическое исследование грудной клетки.

- УЗИ — сосудистая система, сердечная мышца.

- ЭКГ.

- Кровяное давление — мониторинг.

По результатам комплексного обследования, невролог дает прогноз лечения инсульта правого полушария головного мозга, назначает соответствующую схему применения медикаментов.

Методы лечения

Терапия инфаркта мозга разбивается на два этапа. Это восстановительный период и помощь в острый момент патологии (осуществляется только в стационаре). Если диагностирован сильный отек, есть риск тяжелых последствий для пациента, утрата двигательной активности, проводится хирургическое вмешательство.

Чтобы минимизировать последствия инсульта правой стороны и повысить эффективность лечения, назначают:

- Базовую терапию — при ишемическом типе патологии вводят тромболитики, медикаменты, разжижающие кровь, уменьшающие сворачиваемость. При геморрагическом — препараты, которые быстро сужают сосуды, останавливают кровь, чтобы уменьшить область поражения мозга.

- Введение препаратов гипотензивного вида — избавляют от компрессии нервных волокон, которые пострадали из-за развития отека.

- Меры для восстановления утраченных нервных связей — нейропротекторы.

- Мозговое кровообращение — для нормализации применяют вазоактивные средства.

- Состояние сосудов — терапия с применением антиоксидантов для повышения проницаемости стенок.

- Расстройство по лакунарному типу — медикаменты для снижения артериального давления, вазоактивные средства, нейропротекторы.

- Развитие гемореологической окклюзии — назначают антиагреганты, декстранамы и ангиопротекторы.

В момент острой фазы очень важно постоянно поддерживать нормальное дыхание, ритм сердца, температуру тела. Интенсивная рвота, судороги, приступы эпилепсии — немедленно купируются.

Эффективность лечения инсульта зависит от скорости начала терапии. Если обратиться за медицинской помощью не позже 3-5 часов после кровоизлияния, можно избежать необратимых процессов, ускорить последующее восстановление.

Профилактика

Чтобы не попасть в группу риска, необходимо вести здоровый образ жизни, проходить обследования. Отказаться от употребления продуктов, провоцирующих рост уровня холестерина, сахара.

Отказаться от употребления продуктов, провоцирующих рост уровня холестерина, сахара.

Меры профилактики:

- Исключить курение табака, употребление алкоголя — требуется при появлении опасных симптомов, обнаружении тревожной клинической картины.

- Снизить уровень эмоционального напряжения, избегать стрессов, резких всплесков.

- Физическая активность — недопустимы перегрузки, изнурительные тренировки без должного восстановления.

- Постоянный мониторинг артериального давления.

- Здоровый рацион — без вредных продуктов с высоким содержанием жиров, правильный баланс, избавление от лишнего веса. Это актуально для мужчин, которые достигли среднего возраста — группа риска.

При выявлении болезней, которые могут спровоцировать удар ишемический или геморрагический, немедленно нужно пройти курс лечения.

Реабилитация

Длительность и качество восстановления после болезни трудно спрогнозировать. Все зависит от тяжести поражения мозговых структур, особенностей организма. Комплексная реабилитация под наблюдением специалистов — важнейший фактор, который помогает избавиться от функциональных расстройств. Возможно восстановление в условиях дома, но в этом случае нет шанса комплексного применения эффективных мер для пациента:

Комплексная реабилитация под наблюдением специалистов — важнейший фактор, который помогает избавиться от функциональных расстройств. Возможно восстановление в условиях дома, но в этом случае нет шанса комплексного применения эффективных мер для пациента:

- Лечебный, восстановительный массаж — необходим для возвращения утраченной двигательной функции конечностей как с правой, так и с левой стороны. Проводят манипуляции с нарастающей интенсивностью, аккуратно воздействуют на мышцы, расслабляя их, избавляя от зажимов, болезненных спазмов.

- Эмоциональный и физический покой — пострадавший должен пребывать в атмосфере, которая стимулирует желание, возможность лечиться.

- ЛФК под руководством опытных реабилитологов — такой подход позволяет избавиться от парализации, вернуть нормальную координацию движений, восстановить утраченные функции, полностью контролировать тело.

- Диетический режим питания — его разрабатывают специалисты, исключая опасные факторы, провоцирующие рост уровня холестерина, появления бляшек в сосудах.

- Отказ от курения, употребления спиртных напитков, наркотиков.

- Попутное лечение хронических заболеваний, которые негативно влияют на сосудистую систему.

- Сеансы с неврологом, физиотерапевтом, психологом.

Если реабилитация происходит в домашних условиях, пациенту, который парализован, каждые 2 часа необходимо менять положение тела. Это минимизирует риск появления пролежней, не позволит мышцам быстро атрофироваться в комплексе с массажем. Нужно организовать ровную поверхность, без бугров, складок постели.

После перенесенной болезни врач может рекомендовать посещать бассейн, чтобы укрепить мышцы и иммунитет, избавиться от спазмов. Полезно освоить дыхательные упражнения, насыщающие кровь кислородом. Пешие прогулки помогут быстрее восстановить физическую форму, укрепить мускулатуру, справиться с одышкой, избавиться от лишнего веса.

Жизнь после инсульта

Кровоизлияние в мозг редко проходит без опасных последствий для организма. Перенесенная катастрофа повлияла на все органы, системы, поэтому жизнь после нее должна подчиняться новым правилам. Меры позволят избежать обширного удара и минимизировать риск рецидива.

Перенесенная катастрофа повлияла на все органы, системы, поэтому жизнь после нее должна подчиняться новым правилам. Меры позволят избежать обширного удара и минимизировать риск рецидива.

Пострадавший обязан:

- Не допускать ярких психоэмоциональных всплесков.

- Контролировать, лечить стрессовые расстройства.

- Не перегружать организм физическими нагрузками, изнуряющими упражнениями, не поднимать тяжести.

- Соблюдать диету.

- Не допускать набор веса — лишние килограммы провоцируют повышение давления.

- Отказаться от работы, которая требует ежедневных психических и физических перенапряжений.

- Постоянно контролировать уровень артериального давления — при стабильно высоких цифрах проконсультироваться с врачом.

- Проходить периодические обследования не реже 1 раза за 6 месяцев — прием у невролога, кардиолога, терапевта. При наличии хронических заболеваний обратиться к профильному специалисту.

- Анализировать принимаемые препараты — их должен назначать только врач, а пациент обязан проинформировать его о перенесенном ишемическом или геморрагическом ударе.

Жизнь после инфаркта мозга может быть на достойном уровне. Пациент учится себя полностью обслуживать, восстанавливается речь, умение передвигаться, ориентироваться в пространстве. Но, чтобы ускорить процесс, не допустить рецидива, стоит обратиться за помощью к профессионалам.

Ишемический инсульт левого полушария головного мозга

Инсульт – это заболевание, проявляющееся очаговыми и общемозговыми симптомами, которые сохраняются более 24 часов. В Юсуповской больнице лечение пациентов с ишемическим инсультом проводят профессора и врачи высшей категории. Их знания и опыт работы позволяет оказывать специализированную медицинскую помощь высокого уровня пациентам, которые поступают в клинику неврологии в тяжёлом состоянии.

В Юсуповской больнице созданы все условия для комфортного лечения пациентов:

- палаты повышенной комфортности;

- современная эффективная аппаратура, позволяющая эффективно поддерживать жизненно важные функции;

- квалифицированный персонал;

- индивидуальный подход к лечению каждого пациента.

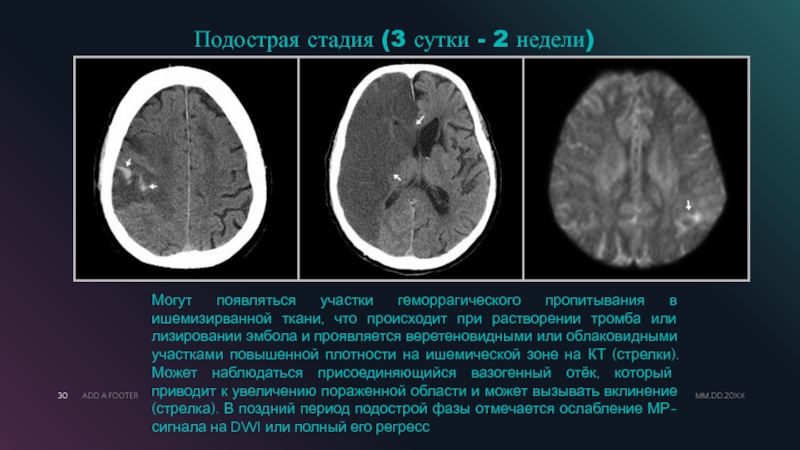

В зависимости от причины заболевания различают ишемические и геморрагические инсульты. Причиной ишемического инсульта является острое нарушение кровотока по мозговым артериям вследствие их закупорки тромбом, эмболом или спазма сосудов. Геморрагический инсульт развивается при разрыве мозговой артерии и выходе крови из его просвета.

Симптомы ишемического инсульта левого полушария

При левостороннем инсульте развивается паралич правой стороны тела, выражающийся в потере чувствительности и мышечной дисфункции. Нарушение кровообращения в левом полушарии головного мозга приводит к следующим нарушениям:

- изменению речи;

- нарушению мыслительной деятельности;

- потере памяти;

- непониманию значения слов.

Пациенты с ишемическим инсультом левого полушария часто становятся замкнутыми, у них развивается депрессия. Внимательное отношение персонала Юсуповской больницы позволяет улучшить их психоэмоциональное состояние. У 30% пациентов с левосторонним ишемическим инсультом парез правой половины тела сочетается с нарушениями мышечно-суставного чувства, что оказывает существенное влияние на восстановление объема движений в конечностях, значительно затрудняет восстановление ходьбы и самообслуживание. При левостороннем инсульте у ряда пациентов развиваются нарушения чувствительности и способности выполнять целенаправленные движения при сохранении силы в конечностях и полного объёма движений.

У 30% пациентов с левосторонним ишемическим инсультом парез правой половины тела сочетается с нарушениями мышечно-суставного чувства, что оказывает существенное влияние на восстановление объема движений в конечностях, значительно затрудняет восстановление ходьбы и самообслуживание. При левостороннем инсульте у ряда пациентов развиваются нарушения чувствительности и способности выполнять целенаправленные движения при сохранении силы в конечностях и полного объёма движений.

Наряду со снижением чувствительности у пациентов с левосторонним инсультом могут развиваться специфические ощущения на правой стороне тела:

- чувство покалывания или ползания мурашек;

- неадекватное восприятие раздражений: прикосновение пациент воспринимает как боль, а горячий предмет как холод;

- боли (таламический синдром).

После перенесенного ишемического инсульта последствия в виде нарушения координации движений и речевой дисфункции могут проявляться всю жизнь.

Мнение эксперта

Автор: Татьяна Александровна Косова

Заведующая отделением восстановительной медицины, врач-невролог, рефлексотерапевт

На первом месте в списке опасных патологий неврологического типа, по статистике, находится ишемический инсульт левого полушария головного мозга. Последствия заболевания крайне негативные: около 20% случаев несовместимы с жизнью, в 80% пациенты просто остаются инвалидами.

Чаще всего основной причиной нарушения сосудистого кровообращения в головном мозге являются тромбы. Они возникают из-за гипертонической болезни и приводят к закупорке просвета сосуда. Помимо этого, патологию могут вызывать такие заболевания, как высокая вязкость крови, быстрая свертываемость, нарушения работы сердца и сосудов, обмена веществ, сахарный диабет, медленное кровообращение. Очень часто ишемический инсульт поражает тех, кто перенес инфаркт сердца, операции по установке клапана на сердце, страдает от частых головных болей и мигреней.

Основными симптомами ишемического инсульта левого полушария головного мозга являются резкие неожиданные головные боли, головокружение, сопровождающееся тошнотой и судорогами, обморок, состояние комы. При этом у пациента парализует правую сторону тела, нарушаются функции речи и восприятия, сбивается сердечный ритм, повышается потливость и возникает тремор конечностей, кожные покровы становятся сероватого цвета. Врачи Юсуповской больницы проведут быстрое обследование и поставят точный диагноз. Лечение назначается в соответствии с симптоматикой и степенью тяжести патологии.

Виды ишемического инсульта левого полушария

Врачи Юсуповской больницы диагностируют ишемический инсульт у 85% пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Этот вид инсульта называют инфарктом мозга, поскольку происходит он также по причине сужения и закупорки сосудов, приводит к некрозу тканей мозга и разбалансированию деятельности всего организма. Чаще всего он случается у пациентов с артериальной гипертензией, церебральным атеросклерозом и аритмией. Артерии головного мозга могут закупориваться атеросклеротическими бляшками, которые образуются на их стенках, или подвергаться спазму по причине перенесенного стресса.

Артерии головного мозга могут закупориваться атеросклеротическими бляшками, которые образуются на их стенках, или подвергаться спазму по причине перенесенного стресса.

Существует несколько подвидов ишемического инсульта. Инсульт по типу гемореологической микроокклюзии случается при отсутствии сосудистых или гематологических заболеваний установленной природы. Его причиной являются изменения физико-химических характеристик крови в результате нарушений свёртывающей и противосвёртывающей системы. При этом варианте течения левостороннего ишемического инсульта неврологическая симптоматика выражена незначительно. Анализ крови свидетельствует о серьёзных нарушениях свёртывающей и противосвёртывающей систем.

Лакунарный ишемический инсульт характерен для лиц, имеющих гиалиновую дистрофию артерий головного мозга, страдающих церебральным атеросклерозом или сахарным диабетом. Он может развиться после воспаление артериол головного мозга инфекционной природы. У пациентов симметрично повышается тонус мышц по всему телу, возникают двусторонние судороги. У них снижается память, речь становится нечёткой, нарушается равновесие при ходьбе. Часто больные теряют способность контролировать акт дефекации и мочеиспускание. Лакунарный инфаркт может привести к синдрому «неловкой руки», онемению отдельных суставов.

У них снижается память, речь становится нечёткой, нарушается равновесие при ходьбе. Часто больные теряют способность контролировать акт дефекации и мочеиспускание. Лакунарный инфаркт может привести к синдрому «неловкой руки», онемению отдельных суставов.

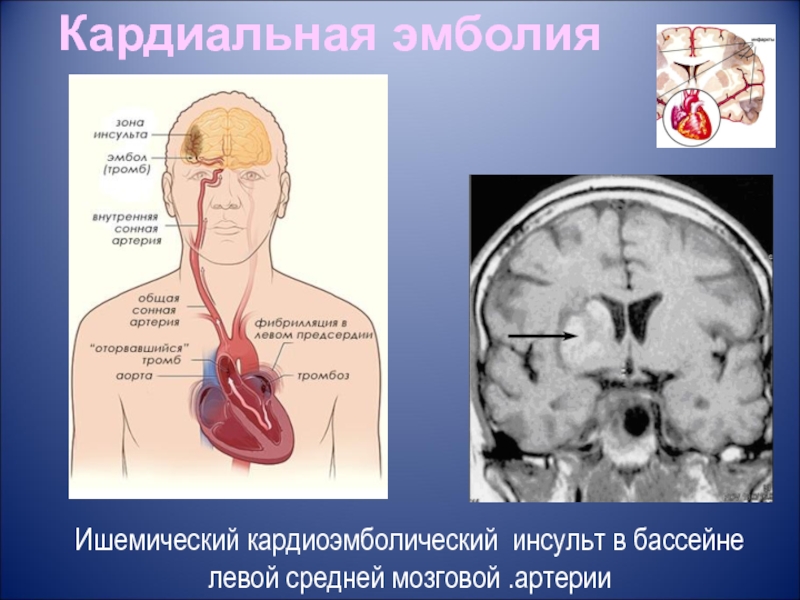

Кардиоэмболический удар происходит по причине полного или частичного закупоривания артерий головного мозга у пациентов, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Он возникает на фоне сниженного артериального давления. Атеротромботическая ишемия развивается у пациентов с атеросклеротическими изменениями церебральных артерий.

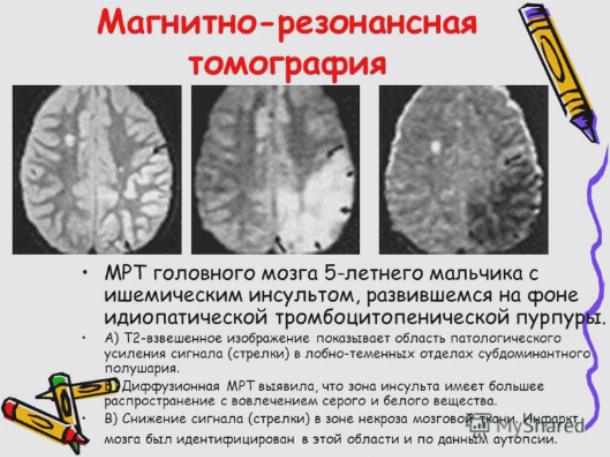

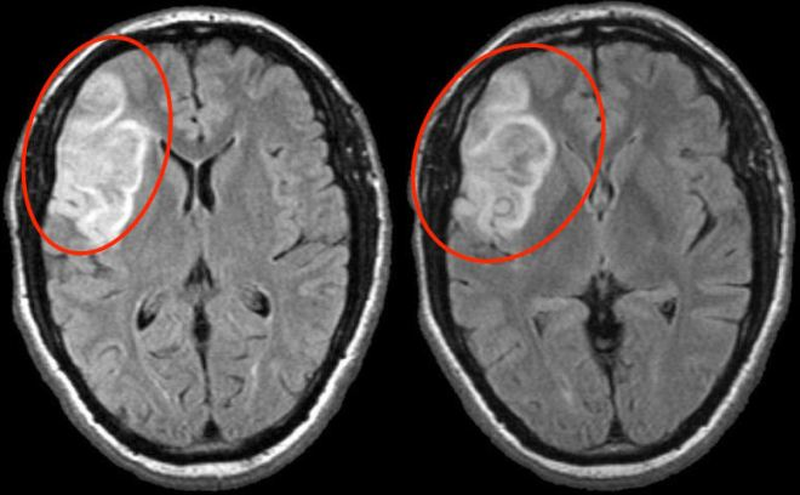

Диагностика ишемического инсульта

При подозрении на ишемический инсульт в Юсуповской больнице пациенту выполняют лабораторные исследования и проводят обследование с помощью инструментальных методов, используя современную аппаратуру ведущих фирм Европы, США и Японии. Результаты обследования позволяют поставить точный диагноз и назначить адекватную терапию. Для того чтобы определить вид инсульта и уточнить, левая или правая сторона мозга поражена, выполняют компьютерную или магнитно-резонансную томографию. Сразу же после нейровизуализации инсульта проводят следующие исследования:

Сразу же после нейровизуализации инсульта проводят следующие исследования:

- электрокардиографию;

- ультразвуковое исследование;

- анализы крови.

Затем пациента осматривает офтальмолог и эндокринолог. Позже выполняют дополнительные диагностические процедуры:

- рентгенографию черепа;

- рентгенографию органов грудной клетки;

- электроэнцефалограмму;

- эхокардиографию.

После того, как поставлен точный диагноз, назначают лечение ишемического инсульта.

Особенности лечения ишемического инсульта левого полушария мозга

Лечение левостороннего ишемического инсульта наиболее эффективно в том случае, когда его начинают в пределах «окна терапевтических возможностей», то есть, в течение 3-4 часов от появления первых симптомов острого нарушения мозгового кровообращения. Неврологам удаётся полностью или частично восстановить потенциально обратимые изменения нервных клеток головного мозга.

Пациентам назначают комплексное лечение. Команда профессионалов, состоящая из неврологов, кардиологов, реабилитологов, специалистов по кинезотерапии, рефлексотерапевтов составляет индивидуальный план реабилитации. С каждым пациентом работает психолог и логопед.

Восстановление утраченных неврологических функций после инсульта левого полушария мозга определяется механизмами, связанными реорганизацией центральной нервной системы – пластичностью головного мозга. Она представляет собой способность нейронов к компенсации структурных и функциональных нарушений при их выраженном поражении. Врачи Юсуповской больницы начинают восстанавливать утраченные функций уже в острой фазе левостороннего инсульта и продолжают на всех этапах реабилитационного лечения. Для этого широко используют следующие методы:

- кинезотерапию;

- массаж;

- электростимуляцию;

- физиотерапию.

Восстановление движений при инсульте левого полушария головного мозга зависит от возраста и тяжести состояния пациента, объёма зоны ишемии. В острой фазе инсульта для профилактики контрактур, пролежней и других осложнений реабилитологи проводят пассивную лечебную гимнастику, биоуправление с обратной связью, общий или избирательный массаж. Если реабилитационные мероприятия при левостороннем инсульте начать позже, то прогноз восстановления двигательных нарушений при инсульте левого полушария головного мозга ухудшится.

В острой фазе инсульта для профилактики контрактур, пролежней и других осложнений реабилитологи проводят пассивную лечебную гимнастику, биоуправление с обратной связью, общий или избирательный массаж. Если реабилитационные мероприятия при левостороннем инсульте начать позже, то прогноз восстановления двигательных нарушений при инсульте левого полушария головного мозга ухудшится.

Реабилитологи Юсуповской больницы для того чтобы восстановить нарушенную чувствительность, применяют избирательный массаж и специальные методы кинезотерапии (лечебной гимнастики). Эффективна терапия трициклическими антидепрессантами, препаратами, снижающими пароксизмальную активность головного мозга. При таламическом синдроме назначают опиоидные анальгетики.

Классический массаж, который выполняют специалисты Юсуповской больницы, оказывает общетонизирующее действие, а лечебный – пассивное раздражающее действие на определённые участки тела или группы мышц. Под влиянием различных приёмов массажа происходит раздражение рецепторных зон, впоследствии возникает последующий рефлекторный ответ всего организма.

Юсуповская больница является ведущей клиникой лечения инсультов Москве. В ней работают опытные врачи, которые применяют современные методы диагностики, используют инновационные технологии лечения острых нарушений мозгового кровообращения. Ели вы заметили, что у близкого человека появились признаки левостороннего инсульта, немедленно вызовите бригаду скорой помощи и позвоните по телефону. Своевременно начатая терапия позволяет уменьшить последствия ишемического инсульта левого полушария мозга.

Реабилитация после инсульта | РВЦ Орбита-2

Одним из самых грозных заболеваний, занимающих лидирующие позиции по инвалидности и смертности, является удар, или инсульт. Он возникает в результате блокировки или разрыва кровеносных сосудов головного мозга, из-за чего нарушается кровоснабжение клеток и поступление к ним жизненно-важных веществ. Гибель клеток начинается в течение нескольких минут после приступа и может привести к необратимым последствиям.

Заниматься восстановлением пациента следует сразу, как только минует острый период. Лечение и реабилитация после инсульта в санатории «Орбита-2» ускоряют процесс восстановления утраченных функций пациента и предотвращает рецидив заболевания.

Лечение и реабилитация после инсульта в санатории «Орбита-2» ускоряют процесс восстановления утраченных функций пациента и предотвращает рецидив заболевания.

Мы предлагаем Вам и Вашим близким полный комплекс отдыха, лечения и реабилитации в живописном уголке Подмосковья с чистейшим воздухом и программой!

Услуги по реабилитации после инсульта в РВЦ «Орбита-2»

Последствия нарушения мозгового кровообращения приводят практически всегда к серьезным последствиям. Предотвратить их можно только своевременным и профессиональным оказанием первой медицинской помощи, а также правильно организованной реабилитацией. Реабилитационный центр после инсульта «Орбита-2» предлагает комплексную программу восстановления, сочетающую медикаментозные методы, физиотерапию и лечебную физкультуру. Она включает:

Обследование и консультации | Медикаментозное | Аппаратная |

Лечебная физкультура | Лечебный массаж | Бальнеотерапия с |

Преимущества лечения инсульта в санаторно-курортном центре «Орбита-2»

Центр реабилитации для людей, перенесших инсульт «Орбита-2» является специализированным санаторно-курортным учреждением с многолетним опытом восстановления больных после инсульта, имеет лицензию Министерства Здравоохранения на лечебную деятельность. Обратившись в наш медицинский центр, вы получите:

Обратившись в наш медицинский центр, вы получите:

Доступные цены | Опытные врачи | Отличная | Чистый воздух | Правильное |

Реабилитация после инсульта в санатории имеет для пациента ряд преимуществ:

- он находится под наблюдением опытных врачей разного профиля, в том числе психологов и логопедов;

- пользуется дополнительными услугами водо- и грязелечения;

- реабилитация больше похожа на отдых: пациент много времени проводит на свежем воздухе в живописной местности, в расслабляющей, спокойной атмосфере, ускоряющей восстановительные процессы и позволяющей реабилитироваться в максимально короткие сроки.

Виды инсульта и их причины

В РФ ежегодно фиксируется свыше 450 тыс. случаев инсульта. Существует множество причин, по которым может нарушиться мозговое кровообращение. И произойти это может в любом возрасте, даже у здорового, на первый взгляд, человека. К факторам, увеличивающим риск возникновения заболевания, относятся заболевания сердца, в т.ч. гипертония, аритмия, атеросклероз, а также диабет, стрессовые состояния, избыточный вес, курение, нарушение свертываемости крови, пожилой возраст.

Профилактика инсульта позволяет существенно снизить риск заболевания. Это актуально не только для людей пожилых или входящих в группу риска.

Специалисты, в зависимости от причин возникновения заболевания, подразделяют инсульт на два типа: геморрагический и ишемический.

Ишемический инсульт наблюдается в 90% случаев. Возникает в результате закупорки тромбом сосудов головного мозга либо их спазма. Оставшись без поступления жизненно-важных веществ и кислорода уже через несколько минут клетки головного мозга начинают погибать.

Геморрагический инсульт развивается в результате разрыва или протекания кровеносных сосудов. Поток крови приводит к отекам, гематомам, смещению тканей, которые влекут гибель клеток. В 4 случаях из 5 первопричиной геморрагического инсульта является гипертония, а точнее – гипертонический криз. В остальных случаях фактором развития приступа является воспалительные процессы мозга, атеросклероз сосудов головного мозга, заболевания крови.

Геморрагический инсульт протекает в более агрессивной форме, чем ишемический и может привести к более серьезным последствиям. Ранняя реабилитация после геморрагического инсульта увеличивает шансы больного на полное восстановление.

Инсульт неслучайно еще называют ударом, так как возникает внезапно. Но в 30-50% случаев он происходит на фоне предвестников – микроинсульта или транзиторной ишемической атаки. Симптомы инсульта, при появлении которых следует срочно обратиться к врачу:

- систематические головокружения, сочетающиеся с тошнотой, рвотой, сильной головной болью;

- кратковременные нарушения речи;

- временная потеря памяти;

- появления онемения и нарушения двигательных функций рук и ног;

- обморочные состояния.

Последствия инсульта и наши методы реабилитации

Наиболее частым нарушением двигательной функции в результате инсульта являются частичная либо полная ограниченность движений (паралич) или отсутствие чувствительности (парез) одной половины тела. Чаще всего они имеют односторонний характер. Если инсульт произошел в правом полушарии, страдает левая половина тела. В случаях, когда головной мозг поврежден с левой стороны, последствия проявляются справа. Наиболее тяжелым последствием заболевания является полный паралич одной части тела.

Программа реабилитации после инсульта в таких случаях включает лечебную физкультуру под контролем инструктора, двигательную реабилитацию в бассейне, назначение курса аппаратной физиотерапии, массаж парализованной части тела и конечностей. Медикаментозное лечение назначается после осмотра и консультации у невролога, эндокринолога, физиотерапевта, диетолога и кардиолога в нашем РВЦ. Реабилитация после инсульта в пансионате включает бальнеотерапию с лечебной водой из собственной скважины здравницы.

Еще одно достаточно распространенное последствие инсульта – паралич или парез мимической мускулатуры, сопровождающийся нарушением мимики, перекашиванием лица, потерей способности разговаривать, открывать рот, улыбаться. Если поврежден речевой центр, больной, перенесший инсульт, испытывает трудности в построении речи, понимании чужой. В результате поражения левого полушария может быть утрачена способность писать, читать, считать.

В таких случаях реабилитация после ишемического инсульта включает коррекционные упражнения, восстанавливающие мелкую моторику, мимические процессы, жестикуляцию, жесты. Занятия проводятся под наблюдением высококвалифицированного инструктора ЛФК.

С помощью тщательно подобранного медикаментозного лечения можно справиться с такими серьезными последствиями заболевания, как нарушение мыслительного процесса, потеря памяти, утрата способности логически мыслить, обучаться, планировать.

Вам может быть это интересно

Купите путевку в санаторий со скидкой

Недорогой спа-отдых на выходные

Читайте также

Лечение сердечно сосудистых заболеваний

Реабилитационный центр опорно-двигательного аппарата

Лечение желудочно-кишечного тракта

Диагностика и лечение ишемии головного мозга (Сергиев Посад)

Ишемия головного мозга – симптомы, причины, профилактика, диагностика и лечение в клинике «Парацельс», Сергиев Посад

ВНИМАНИЕ: Доступны онлайн-консультации врачей (более 18 специальностей).

Ишемия головного мозга — патологическое состояние, обусловленное острым или хроническим нарушением кровообращения в церебральных сосудах. Прогрессирующее ухудшение кровоснабжения мозговых тканей приводит к нехватке кислорода и прочих питательных компонентов. При хроническом течении болезни кровоток частично сохранен. Со временем у таких пациентов формируется дисциркуляторная энцефалопатия (медленно прогрессирующее сосудистое поражение мозга).

Общие сведения об ишемии головного мозга

Заболевание, при котором кровообращение мозга сокращается или вовсе прекращается, называется ишемией. Причинами нарушения является патологическое сужение просвета сосудов, при котором кислород не поступает в нужном объеме. Нехватка питания приводит к сбоям, которые выражаются общим недомоганием и другими симптомами.

Медициной определены две формы болезни:

- Фокальная — при которой повреждение тканей локализуется лишь в одной области.

Причиной является эмболия или тромб, который преграждает путь кровотоку.

Причиной является эмболия или тромб, который преграждает путь кровотоку. - Глобальная — характеризующаяся уменьшением или прекращением кровообращения в нескольких областях мозга.

В результате кислородного голодания тканей развивается ишемия. При ранней диагностике удается избежать осложнений заболевания.

Классификация ишемии головного мозга

Ухудшение деятельности сосудов происходит с разной степенью тяжести, поэтому выделяют два вида заболевания:

- Острая, характеризуется внезапностью наступления симптомов и минимальным сроком развития болезни (инсульт, инфаркт головного мозга).

- Хроническая, возникает в результате медленного развития дисфункции головного мозга, по причине диффузного (обширного) или мелкоочагового повреждения мозговой ткани в условиях длительной недостаточности церебрального кровоснабжения. В этом состоянии симптомы у пациентов развиваются постепенно, с дальнейшим прогрессированием.

Патология сосудов возникает не только у взрослых, но даже у новорожденных вследствие нехватки кислорода во время беременности матери.

Симптомы ишемии головного мозга

В случае острого процесса (геморрагический или ишемический инсульт) первые признаки болезни проявляются ярко и отчетливо, при своевременной диагностике можно быстро начать лечение с благоприятным прогнозом в будущем. Симптомы в данном случае будут зависеть от зоны поражения мозга.

При хронической ишемии появляются:

- ухудшение мозговой активности,

- ухудшение интеллектуального развития,

- угнетение психоэмоционального состояния (раздражительность, апатия, истеричность, депрессия, бессонница).

Нарушается концентрация внимания при умственных нагрузках, появляется быстрая утомляемость, тревожность. Появление такой симптоматики долго остается незамеченным для человека, а болезнь развивается до необратимых процессов.

Со временем у пациентов к указанным выше симптомам присоединяются:

- головные боли;

- тошнота, рвота;

- головокружение;

- нарушение координации при ходьбе;

- ухудшение чувствительности в конечностях;

- угнетение зрительной, слуховой функции;

- обмороки.

Отсутствие адекватной терапии заболевания приводит к деменции (слабоумию). При этом пациенты частично или полностью утрачивают навыки трудовой деятельности, способность к самообслуживанию.

Для предотвращения опасных осложнений хронической ишемии головного мозга нужно пройти диагностику и начать лечение.

Диагностика ишемии головного мозга

Для выявления опасного заболевания неврологи используют комплексный подход в диагностике. При осмотре врач собирает анамнез, проводит первичное обследование, например, пальценосовую пробу. Для этого больному предлагается встать, выровнять ноги по ширине плеч, развести по сторонам руки, согнув их под углом 90 градусов, закрыть глаза. Далее пациент должен указательным пальцем дотронуться до кончика носа. При развивающейся ишемии контакта двух поверхностей не произойдет, а промахнувшийся палец обязательно укажет в сторону поврежденной доли.

Кроме пальценосовой пробы доктор изучит другие способности больного, например, мимику, реакцию зрачков, симметричность лица, четкость речи и координацию. Вместе с осмотром дополнительно производится сбор необходимых анализов:

Вместе с осмотром дополнительно производится сбор необходимых анализов:

- Показатель артериального давления измеряется у врача в кабинете.

- Выявление сосудистого поражения глазного дна проводит офтальмолог.

- Прохождение электрокардиографии для правильной диагностики.

- Допплерография сосудов измеряется в обязательном порядке.

- Электроэнцефалография выявляет неактивные области мозга.

- КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно-резонансная томография) производят углубленное обследование.

- В биохимическом анализе крови оценивается уровень холестерина.

Врачи используют дифференциальные методы диагностики, так как симптоматика патологии схожа с проявлениями других заболеваний инфекционного, аллергического, неврологического и онкологического характера.

Лечение ишемической болезни головного мозга

Терапия ишемии сосудов головного мозга состоит из консервативного (медикаментозного) способа лечения и хирургического. Первый метод направлен на улучшение сосудистого тонуса, артериального давления. Доктор скорректирует рацион больного для исключения риска формирования атеросклеротических бляшек, тромбов. Но если они уже имеются, помимо диеты назначаются дополнительные препараты. В большинстве случаев именно гипертония и атеросклероз являются первопричиной развития ишемии.

Первый метод направлен на улучшение сосудистого тонуса, артериального давления. Доктор скорректирует рацион больного для исключения риска формирования атеросклеротических бляшек, тромбов. Но если они уже имеются, помимо диеты назначаются дополнительные препараты. В большинстве случаев именно гипертония и атеросклероз являются первопричиной развития ишемии.

Медикаментозное лечение состоит из следующих средств:

- антигипертензивных, снижающих артериальное давление в сосудах;

- гиполипидемических (статинов), уменьшающих холестериновые отложения;

- антиагрегантных, разжижающих кровь, предотвращающих формирование тромбов;

- ноотропных, нормализующих функционирование мозга;

- антиоксидантных, улучшающих кислородное питание тканей;

- анксиолитиков и успокоительных, уменьшающих проявления гипервозбудимости.

Хроническая ишемия требует более углубленной диагностики, а также радикального лечения. Зачастую необходимо хирургическое вмешательство:

- стентирование сонных артерий – расширение при помощи металлической трубочки места сужения;

- каротидная эндартерэктомия — удаление бляшек из сонных артерий.

Если причиной хронической болезни сосудов является тромб или бляшки, то во время операции они удалятся, что позволяет вернуть пациенту нормальную сосудистую ткань, которая будет питать мозг кислородом в полном объеме.

Неврологи советуют не переутомляться, высыпаться и вести здоровый образ жизни, так как при дисциркуляторной энцефалопатии не происходит быстрое выздоровление без соблюдения диеты и смены образа жизни.

Реабилитация после операции

Дальнейшие реабилитационные меры состоят из следующих этапов:

- Восстановительный в условиях стационара во время госпитализации пациента.

- Реабилитационный в отделении больницы или в санатории после окончания острого периода болезни.

- Амбулаторно-поликлинический или домашний.

Прогноз и профилактика ишемии головного мозга

При возникновении первых симптомов пациент должен посетить невролога. Своевременно начатое лечение поможет предотвратить осложнения и нежелательный прогноз для пациента. Ишемия сосудов головы на фоне высокого давления прогрессирует быстро, поэтому забота больного о своем здоровье должна начаться с осмотра врача.

Ишемия сосудов головы на фоне высокого давления прогрессирует быстро, поэтому забота больного о своем здоровье должна начаться с осмотра врача.

Профилактика сосудистых обострений включает соблюдение диетического рациона, отказ от курения, алкоголя, контроль веса, избегание стресса. При отягощающих факторах (диабете, гипертонии) наблюдение специалистом должно быть систематическим. Врачи не рекомендуют пожилым пациентам долгие физические нагрузки, частое пребывание на солнце.

Диагностика и лечение ишемии головного мозга в Медицинском центре «Парацельс»

При первых признаках ишемии следует обращаться только к высококвалифицированным специалистам. В медицинском центре «Парацельс» в вашем распоряжении всегда своевременная помощь и лечение у профессиональных неврологов, которые:

- проведут быструю и качественную диагностику на современном оборудовании экспертного класса;

- сделают компетентный осмотр на выявление острого или хронического развития болезни;

- поставят правильный диагноз, оформят профессиональное заключение;

- подберут подходящую диету, составят план лечения пациента;

- предложат реабилитацию, включающую дальнейшую профилактику патологии.

Не лишайте себя возможностей современной медицины мирового уровня – обращайтесь в в клинику «Парацельс»!

Своевременное обращение за медицинской помощью поможет предотвратить опасные осложнения любой болезни. Строгое соблюдение всех врачебных рекомендаций способствует выздоровлению и возвращению к здоровой и качественной жизни.

Записаться на приём к врачу можно каждый день, без выходных, выбрав удобный для Вас способ:

Записаться к врачу по телефону:

г. Сергиев Посад 8 496 554 74 50

г. Александров 8 492 446 97 87

Оставить заявку (мы перезвоним в ближайшее время)

Самостоятельно через Личный кабинет

Через директ в Instagram, VK, Facebook

Доступны онлайн-консультации специалистов

С заботой о Вашем здоровье, Медицинский центр “Парацельс”

клиническая картина, дифференциальный диагноз, лечение uMEDp

Речевые расстройства являются распространенным симптомом инсульта (15–38%). Они часто приводят к стойкой инвалидизации, значительно затрудняют реабилитацию в восстановительном периоде, снижают качество жизни как самих больных, так и окружающих лиц, вызывают негативные психоэмоциональные реакции, повышают экономические затраты на лечение. У пациентов с постинсультными афазиями по сравнению с пациентами с инсультом, но без речевых расстройств выше смертность, они дольше остаются в стационаре. Предикторами хорошего восстановления речевой функции являются легкая и умеренная степень выраженности речевых расстройств в остром периоде инсульта, объем повреждения головного мозга (чем меньше ишемический очаг, тем выше шансы на восстановление), молодой возраст, высокий индекс Бартел, высокий уровень образования. Помимо терапии базисного сосудистого заболевания пациенты с речевыми расстройствами нуждаются в систематических логопедических занятиях и приеме препаратов с целью оптимизации церебральных нейрорепаративных процессов.

Они часто приводят к стойкой инвалидизации, значительно затрудняют реабилитацию в восстановительном периоде, снижают качество жизни как самих больных, так и окружающих лиц, вызывают негативные психоэмоциональные реакции, повышают экономические затраты на лечение. У пациентов с постинсультными афазиями по сравнению с пациентами с инсультом, но без речевых расстройств выше смертность, они дольше остаются в стационаре. Предикторами хорошего восстановления речевой функции являются легкая и умеренная степень выраженности речевых расстройств в остром периоде инсульта, объем повреждения головного мозга (чем меньше ишемический очаг, тем выше шансы на восстановление), молодой возраст, высокий индекс Бартел, высокий уровень образования. Помимо терапии базисного сосудистого заболевания пациенты с речевыми расстройствами нуждаются в систематических логопедических занятиях и приеме препаратов с целью оптимизации церебральных нейрорепаративных процессов. Таблица. Виды афазий

Виды афазий

Афазии – это нарушение высших психических функций человека, которое заключается в утрате или снижении способности к вербальной коммуникации, включая построение собственного речевого высказывания и/или понимание обращенной речи. Как правило, у пациентов с афазией отмечается патология как устной, так и письменной речи (чтение, письмо), а также обнаруживаются трудности при использовании языка жестов и шрифта Брайля (рельефно-точечный шрифт для письма и чтения слепых).

Нейроанатомия афазий

Речевые зоны представляют собой сложноорганизованную нейрокогнитивную сеть, расположенную в доминантном полушарии. Примерно у 95% людей доминантным по речи является левое полушарие, а в 5% случаев или оба полушария участвуют в иннервации речи, или доминантным становится правое полушарие. Уже при рождении более чем у половины новорожденных кора в области Вернике и угловой извилины в левом полушарии примерно на 50% больше по объему, чем в правом [1]. Если по какой-либо причине в очень раннем детстве левые речевые области страдают, то правое полушарие мозга приобретает признаки доминантного [1].

Если по какой-либо причине в очень раннем детстве левые речевые области страдают, то правое полушарие мозга приобретает признаки доминантного [1].

Речевые центры включают в себя задние отделы левой лобной доли (область Брока) и левую верхнюю височную извилину (область Вернике), а также связи между этими зонами. В зоне Брока формируется двигательная программа речевого высказывания. Область Брока проецируется непосредственно на нейроны прецентральной извилины, которые иннервируют мышцы гортани и ротовой полости. Область Вернике отвечает за сличение слуховой информации со зрительными и кинестетическими образами, что необходимо для понимания обращенной речи. Сличение информации обеспечивается связями между областью Вернике и затылочной, а также теменной корой. Еще один важный для речи церебральный отдел – угловая извилина в нижней теменной дольке, которая ответственна за восприятие письменной речи и языка жестов.

Помимо классических речевых центров в формировании речи важную роль играют и другие области головного мозга. К ним относят островок (имеет важное значение для артикуляции), зоны лобной и височной доли (осуществляют обработку предложений), а также зоны затылочной и теменной коры головного мозга (отвечают за память на значения слов) [2–5].

К ним относят островок (имеет важное значение для артикуляции), зоны лобной и височной доли (осуществляют обработку предложений), а также зоны затылочной и теменной коры головного мозга (отвечают за память на значения слов) [2–5].

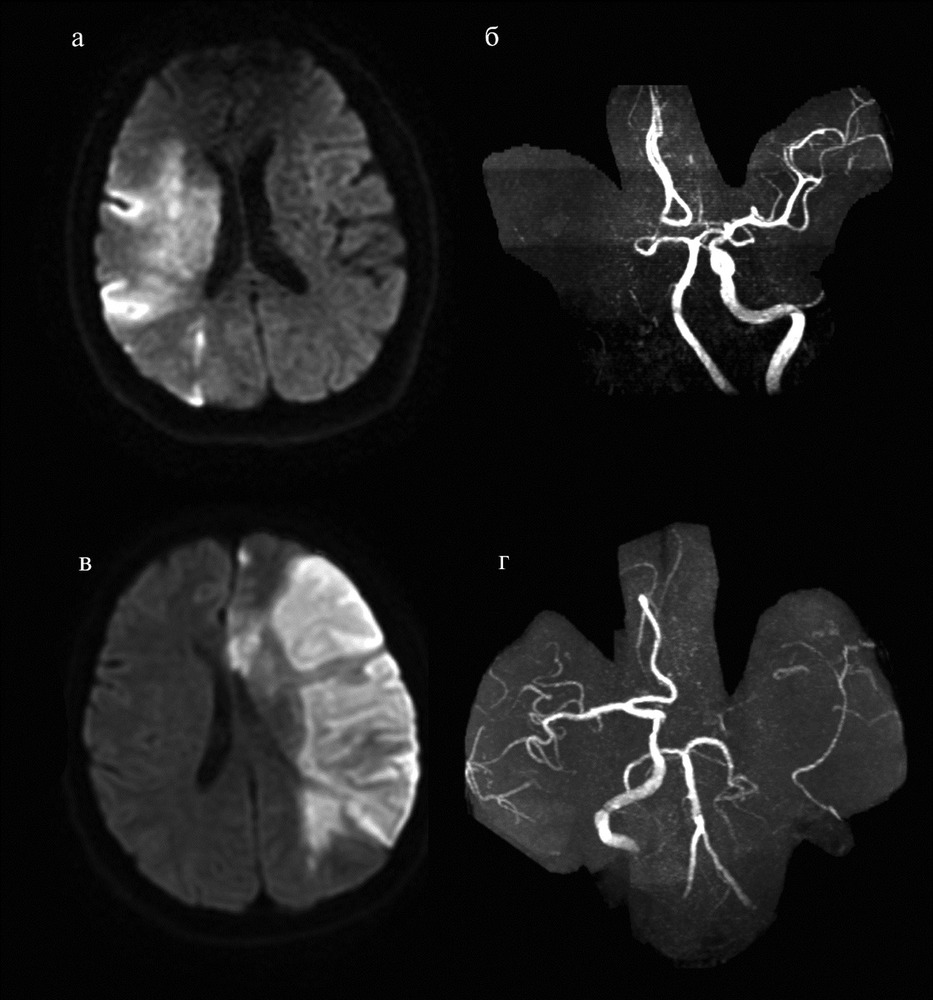

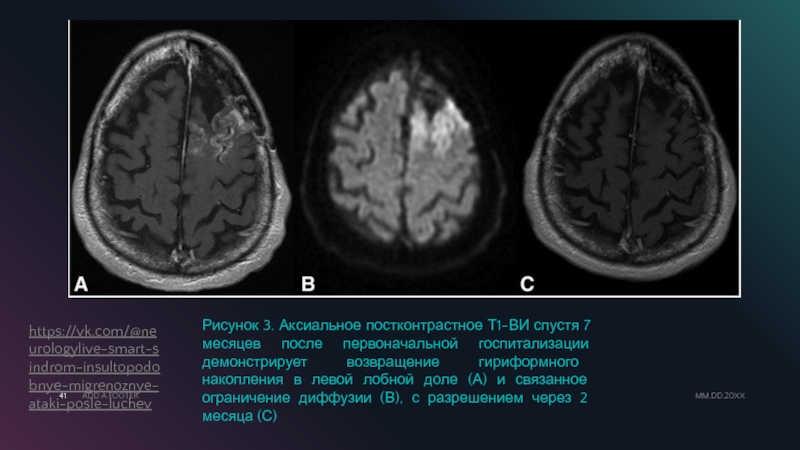

Подкорковые ядра головного мозга также вносят существенный вклад в поддержание нормальной речевой функции. Диффузионно-взвешенная и перфузионно-взвешенная магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга у пациентов с ишемическим повреждением подкорковых ядер и афазией показала вторичное снижение перфузии в подкорковых серых узлах. Однако прогноз при подкорковой афазии более благоприятный, чем при корковом поражении [6]. В последние годы также активно обсуждается роль повреждения мозжечка, поскольку оно также может приводить к дисфазическим расстройствам в виде нарушения грамматического строя речи [7].

Этиология афазий

Наиболее частой причиной афазии является ишемический инсульт. Реже расстройства речи наблюдаются при геморрагических инсультах, объемных образованиях головного мозга, инфекционных повреждениях (абсцессе, энцефалите), черепно-мозговой травме. Описаны редкие случаи развития афазий при демиелинизирующих заболеваниях [8, 9].

Описаны редкие случаи развития афазий при демиелинизирующих заболеваниях [8, 9].

Преходящие афазии могут наблюдаться при транзиторных ишемических атаках, эпилепсии, мигрени. Наличие афазии во время транзиторной ишемической атаки – один из факторов высокого риска развития инсульта в ближайшие дни и недели [10].

Постепенно прогрессирующая афазия может быть также проявлением нейродегенеративного заболевания. Чаще всего постепенно прогрессирующая афазия связана с лобно-височной дегенерацией, реже – с болезнью Альцгеймера или другими дементирующими заболеваниями. При этом в некоторых случаях в клинической картине на протяжении многих лет отсутствуют какие-либо иные когнитивные и/или поведенческие расстройства (так называемая первичная прогрессирующая афазия) [11–13].

Исследование речевого статуса

Для диагностики и анализа особенностей дисфазии необходимо внимательно выслушать речь пациента, исследовать понимание обращенной речи, чтение и письмо. Следует обращать внимание на число слов, произносимых за минуту (беглость речи), немотивированные повторения отдельных слов и фраз (персеверации), укороченные фразы (менее пяти слов), ошибки в грамматическом построении высказывания (падежные окончания, предлоги, союзы, порядок слов в предложении и др.) и/или трудности в понимании грамматических конструкций. Кроме того, нужно оценить способность управлять движениями артикуляционных мышц (речевой праксис). Для этого можно попросить пациента несколько раз повторить словосочетание «артиллерийская бригада».

Следует обращать внимание на число слов, произносимых за минуту (беглость речи), немотивированные повторения отдельных слов и фраз (персеверации), укороченные фразы (менее пяти слов), ошибки в грамматическом построении высказывания (падежные окончания, предлоги, союзы, порядок слов в предложении и др.) и/или трудности в понимании грамматических конструкций. Кроме того, нужно оценить способность управлять движениями артикуляционных мышц (речевой праксис). Для этого можно попросить пациента несколько раз повторить словосочетание «артиллерийская бригада».

Важная часть исследования речи – оценка ее номинативной функции. Пациенту показывают те или иные предметы и просят их назвать, начиная с привычных (например, ложку, ручку, кружку) и переходя к необычным (например, фонендоскопу). Недостаточность номинативной функции речи отмечается при многих афазиях, иногда становясь одним из основных проявлений дисфазии.

Оценка понимания устной речи проводится путем проверки выполнения устных команд, вначале простых, а затем сложных («закройте ваши глаза», «покажите мне два пальца», «дотроньтесь правой рукой до левого уха»). Далее можно перейти к исследованию понимания более сложных грамматических структур («Отец брата и брат отца – это один и тот же человек?» или «Дядя моей тети – мужчина или женщина?»). Последние пробы могут выявить недостаточность понимания, в том числе у тех, кто выполнил простые устные команды.

Далее можно перейти к исследованию понимания более сложных грамматических структур («Отец брата и брат отца – это один и тот же человек?» или «Дядя моей тети – мужчина или женщина?»). Последние пробы могут выявить недостаточность понимания, в том числе у тех, кто выполнил простые устные команды.

При проверке функции чтения пациента просят прочитать вслух абзац из газеты, журнала, оценивая правильность произнесения слов. Понимание письменной речи может быть проверено с помощью письменных команд (например, «возьмите этот листок бумаги, сложите его пополам и положите на пол» или «закройте ваши глаза»).

Оценка письма – пациента просят написать любое предложение. Можно также продиктовать больному любой текст или предложить написать названия предметов, нарисованных на картинках.

Приведенные выше методики позволяют диагностировать дисфазию, не отходя от постели пациента, что имеет большое значение в остром периоде инсульта. При диагностировании у пациента речевых расстройств необходимо более подробно их исследовать, проанализировать количественные и качественные особенности, а также оценить другие высшие мозговые функции: внимание, память, праксис, зрительно-пространственную ориентацию и др.

При диагностировании у пациента речевых расстройств необходимо более подробно их исследовать, проанализировать количественные и качественные особенности, а также оценить другие высшие мозговые функции: внимание, память, праксис, зрительно-пространственную ориентацию и др.

Эпидемиология и виды афазий

По данным литературы, афазия является распространенным симптомом инсульта (15–38%). Обычно в клинической картине при этом присутствуют и другие симптомы повреждения доминантного полушария (правосторонние гемипарез, гемигипестезия, гемианопсия) [14]. Рассмотрим основные виды афазий (таблица).

Афазия Брока (моторная афазия) характеризуется нарушением построения собственного речевого высказывания, а также повторения фраз. Речь пациента немногословна, плохо артикулирована, характерны звуковые и вербальные персеверации. Письмо нарушено. Понимание обращенной речи может быть неполным в первые несколько дней после острого нарушения мозгового кровообращения, но затем быстро восстанавливается. Моторная афазия развивается в результате острого ишемического инсульта в передних ветвях левой средней мозговой артерии и часто сочетается с гемипарезом и гемигипестезией.

Моторная афазия развивается в результате острого ишемического инсульта в передних ветвях левой средней мозговой артерии и часто сочетается с гемипарезом и гемигипестезией.

Афазия Вернике – Кожевникова (сенсорная афазия) характеризуется в первую очередь нарушением понимания устной и письменной речи. Собственная речь пациента, как правило, сохраняет нормальный темп и интонацию, но бессмысленна, так как содержит многочисленные замены слогов и слов на близкие по звучанию, но бессмысленные по значению (литеральные и вербальные парафазии), а также новые необычные слова (неологизмы). При значительной выраженности указанных расстройств речевая продукция приобретает характер так называемой словесной окрошки. При этом многие пациенты не осознают свой дефект. Сенсорная афазия развивается при поражении верхних отделов височной доли и нижних отделов теменной доли в результате инсульта в бассейне левой средней мозговой артерии. Она часто сочетается с правой верхнеквадрантной гемианопсией.

Тотальная сенсомоторная афазия – совокупность симптомов моторной и сенсорной афазии. Развивается в результате обширных инсультов в левой средней мозговой артерии, обычно сочетается с гемипарезом, гемигипестезией и гемианопсией. Редко причиной тотальной афазии могут быть энцефалиты, поздние проявления нейродегенеративных процессов.

Динамическая афазия (транскортикальная моторная афазия) в значительной степени напоминает моторную афазию Брока. Отмечается нарушение инициации речевой активности, имеют место персеверации и грамматические ошибки, в то время как понимание обращенной речи не страдает. Основное отличие динамической афазии от моторной – сохранная повторная речь: пациент может повторять слова и фразы за врачом. Обычно динамическая афазия развивается при инфаркте в бассейне левой передней мозговой артерии.

Транскортикальная сенсорная афазия характеризуется нарушением понимания обращенной речи, что напоминает афазию Вернике – Кожевникова, однако выраженность этих расстройств несколько меньшая. Собственная речь пациентов беглая, но малосодержательная, могут наблюдаться вербальные парафазии. Однако в отличие от афазии Вернике при транскортикальной сенсорной афазии сохранена повторная речь. Пациенты могут также читать вслух, но без понимания смысла прочитанного. Транскортикальная сенсорная афазия развивается при поражении прилегающих к зоне Вернике височно-затылочных или височно-теменных областей в результате инсульта, может сочетаться с гемианопсией.

Собственная речь пациентов беглая, но малосодержательная, могут наблюдаться вербальные парафазии. Однако в отличие от афазии Вернике при транскортикальной сенсорной афазии сохранена повторная речь. Пациенты могут также читать вслух, но без понимания смысла прочитанного. Транскортикальная сенсорная афазия развивается при поражении прилегающих к зоне Вернике височно-затылочных или височно-теменных областей в результате инсульта, может сочетаться с гемианопсией.

Транскортикальная смешанная афазия – пациенты имеют признаки транскортикальной моторной и сенсорной афазии, однако остается сохранной способность повторения слов и фраз за врачом. Понимание письменной и устной речи также существенно ухудшается. Возникает при повреждении в передней и задней мозговых артериях при повторных церебральных эмболиях, инфарктах в зонах смежного кровоснабжения, связанных с системными циркуляторными нарушениями, например острой сердечной недостаточностью.

Амнестическая афазия – пациенты с амнестической афазией не могут назвать слово или предмет, при этом могут описать значение и функции предмета. Спонтанная речь характеризуется паузами, замещением слов, возможны парафазии. Повторение слов и понимание устной речи не нарушены. Амнестическая афазия описана при повреждении различных анатомических зон, в том числе базальных отделов височной доли, передних отделов височной доли, височно-теменно-затылочного стыка, нижней теменной дольки.

Спонтанная речь характеризуется паузами, замещением слов, возможны парафазии. Повторение слов и понимание устной речи не нарушены. Амнестическая афазия описана при повреждении различных анатомических зон, в том числе базальных отделов височной доли, передних отделов височной доли, височно-теменно-затылочного стыка, нижней теменной дольки.

Алексия без аграфии – пациенты могут писать, но не читать. Понимание устной речи сохранно, спонтанная речь не изменена. Развивается при повреждении левой затылочной доли и валика мозолистого тела при ишемическом инсульте в бассейне левой задней мозговой артерии [15].

Дифференциальный диагноз

В большинстве случаев у пациентов с факторами риска инсульта (в пожилом возрасте, при наличии артериальной гипертензии, сахарного диабета, гиперхолестеринемии, сопутствующей кардиальной патологии, фибрилляции предсердий и др.) при остром развитии нейроваскулярного синдрома, характерного для повреждения средней и/или задней мозговой артерии доминантного полушария, диагноз ишемического инсульта не вызывает больших сомнений. Для верификации диагноза используются методы нейровизуализации.

Для верификации диагноза используются методы нейровизуализации.

Нарушения понимания речи и говорения, напоминающие дисфазию, могут развиваться при острой дисметаболической энцефалопатии (делирии). В этом случае нередко остро возникают трудности понимания обращенной речи, пациент не выполняет команды. В собственной речи пациента появляются грамматические ошибки, парафазии. Помогают в диагностике признаки спутанного состояния сознания, наличие галлюцинаций, тремора, психомоторного возбуждения и бреда.

Акинетический мутизм развивается при повреждении медиальной лобной области. У таких больных отмечаются отсутствие или крайняя скудость спонтанной речи, плохое выполнение команд, уменьшение двигательных реакций, признаки кататонии (восковой гибкости).

Пациенты, страдающие депрессией, могут избегать общения с окружающими. Они не смотрят в глаза врачу, лежат, отвернувшись от окружающих людей. В данном случае большую роль в дифференциальном диагнозе играет анамнез, собранный у родственников и/или близких пациента.

При наличии у больного эпизодов транзиторной афазии дифференциальный диагноз выполняется между транзиторной ишемической атакой и эпилепсией. Проводятся суточный электроэнцефалографический мониторинг, ангиография сосудов головного мозга, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий.

Афазии с постепенным началом и медленным прогрессированием, особенно у людей среднего и пожилого возраста, требуют проведения дифференциального диагноза между нейродегенеративными заболеваниями и объемными образованиями головного мозга. В данном случае показано проведение МРТ головного мозга.

Лечение и прогноз постинсультных афазий

Речевые расстройства значительно инвалидизируют пациентов, снижают качество жизни как их самих, так и окружающих их лиц, препятствуют полноценной нейрореабилитации, повышают экономические затраты на лечение. Кроме того, у пациентов с постинсультными афазиями по сравнению с пациентами с инсультом, но без речевых расстройств выше смертность, они дольше остаются в стационаре [16].

Степень восстановления речи зависит в первую очередь от локализации и объема повреждения вещества головного мозга. Например, сенсомоторная афазия в результате ишемического инсульта по кардиоэмболическому типу, обычно в сочетании с правосторонним гемипарезом и гемигипестезией, имеет менее благоприятный прогноз, чем моторная афазия в результате инсульта в передних корковых ветвях средней мозговой артерии [17].

Предикторами хорошего восстановления речевой функции являются молодой возраст, высокий индекс Бартел, высокий уровень образования и геморрагический характер инсульта [17].

Ведение пациента с афазией предполагает помимо лечения базисного сосудистого заболевания систематические логопедические упражнения [17–19]. Они проводятся пациентами самостоятельно под контролем родственников. Клиническая эффективность речевой реабилитации оценивалась в ряде исследований [20, 21]. Было показано, что конкретная методика логопедической коррекции не имеет принципиального значения, в то время как частота и интенсивность занятий достоверно влияют на прогноз [22, 23]. Логопедические упражнения необходимо начинать уже в острой фазе инсульта и продолжать на протяжении всего восстановительного периода, пока у пациента сохраняются речевые расстройства. В настоящий момент разработаны компьютерные программы и приложения для телефонов и планшетов, позволяющие пациенту общаться с окружающими и самостоятельно выполнять речевые упражнения.

Логопедические упражнения необходимо начинать уже в острой фазе инсульта и продолжать на протяжении всего восстановительного периода, пока у пациента сохраняются речевые расстройства. В настоящий момент разработаны компьютерные программы и приложения для телефонов и планшетов, позволяющие пациенту общаться с окружающими и самостоятельно выполнять речевые упражнения.

Восстановление речи в первые месяцы после перенесенного инсульта связано с реперфузией соответствующих корковых центров, активацией смежных корковых областей и гомологичных областей мозга в контрлатеральном полушарии. Об этом свидетельствуют работы с использованием методов диффузионно-взвешенной и перфузионной МРТ [24, 25].

Медикаментозная терапия у пациентов с афазией должна быть направлена на метаболическую поддержку нейрорепаративных процессов и улучшение мозгового кровотока.

К настоящему времени проведено несколько рандомизированных двойных слепых исследований лекарственных препаратов при постинсультных афазиях. Не была доказана эффективность бромокриптина [26], амфетамина [27], а метаанализ клинических исследований пирацетама свидетельствовал о достаточно скромном эффекте данного препарата [28]. Есть небольшой клинический опыт применения ингибиторов антихолинэстеразы, таких как донепезил и галантамин, однако их клиническая эффективность нуждается в дальнейшем изучении [29, 30].

Не была доказана эффективность бромокриптина [26], амфетамина [27], а метаанализ клинических исследований пирацетама свидетельствовал о достаточно скромном эффекте данного препарата [28]. Есть небольшой клинический опыт применения ингибиторов антихолинэстеразы, таких как донепезил и галантамин, однако их клиническая эффективность нуждается в дальнейшем изучении [29, 30].

В настоящее время представляется перспективным использование цитиколина у пациентов с постинсультной афазией. Цитиколин (Цераксон) – эндогенный мононуклеотид, содержащий в химической структуре рибозу, цитозин, пирофосфат и холин. Будучи необходимым промежуточным веществом в синтезе структурных фосфолипидов цитоплазматических и митохондриальных мембран нейронов, цитиколин восстанавливает их целостность при ишемическом повреждении. В ряде экспериментальных работ было показано, что цитиколин ингибирует фермент фосфолипазу А2, нормализует энергетические процессы в митохондриях, восстанавливая функционирование мембранной натрий-калиевой и митохондриальной аденозинтрифосфатаз. Кроме того, он усиливает активность антиоксидантных систем, оказывая тем самым нейропротективный эффект и препятствуя процессам окислительного стресса и апоптоза. Другой механизм действия Цераксона заключается в восполнении церебрального ацетилхолинергического дефицита, что имеет большое значение для метаболической поддержки познавательной деятельности в целом. Наконец, данный препарат влияет на дофамин- и глутаматергическую нейротрансмиссию. Цитиколин обладает плейотропным эффектом, также обусловленным влиянием на процессы нейрорепарации, которые играют ключевую роль в восстановлении утраченных функций [31]. В ряде экспериментов было продемонстрировано влияние препарата на процессы активации нейроглии, усиление постишемического нейрогенеза, ангиогенеза и нейропластичности [32, 33]. Установлено, что цитиколин уменьшает объем поражения мозга при экспериментальной ишемии и гипоксии, повышает способность к обучаемости и благоприятно влияет на память у экспериментальных животных с возрастными изменениями головного мозга.

Кроме того, он усиливает активность антиоксидантных систем, оказывая тем самым нейропротективный эффект и препятствуя процессам окислительного стресса и апоптоза. Другой механизм действия Цераксона заключается в восполнении церебрального ацетилхолинергического дефицита, что имеет большое значение для метаболической поддержки познавательной деятельности в целом. Наконец, данный препарат влияет на дофамин- и глутаматергическую нейротрансмиссию. Цитиколин обладает плейотропным эффектом, также обусловленным влиянием на процессы нейрорепарации, которые играют ключевую роль в восстановлении утраченных функций [31]. В ряде экспериментов было продемонстрировано влияние препарата на процессы активации нейроглии, усиление постишемического нейрогенеза, ангиогенеза и нейропластичности [32, 33]. Установлено, что цитиколин уменьшает объем поражения мозга при экспериментальной ишемии и гипоксии, повышает способность к обучаемости и благоприятно влияет на память у экспериментальных животных с возрастными изменениями головного мозга.

В клинических исследованиях Цераксон улучшал функциональное восстановление и ускорял реабилитацию пациентов с ишемическим инсультом [34]. В настоящее время показана эффективность цитиколина при постинсультных когнитивных и двигательных расстройствах [35, 36]. При этом препарат характеризуется удовлетворительным профилем безопасности и переносимости. Положительное влияние препарата на речевые нарушения у пациентов после инсульта отдельно не оценивалось. Однако можно предположить, что нейрорегенаторные свойства Цераксона и его эффекты в когнитивной сфере будут способствовать улучшению и речевых функций ввиду тесной взаимосвязи этих нарушений.

Заключение

При лечении пациентов с афазией необходимы регулярные логопедические занятия и длительная медикаментозная терапия, направленная на метаболическую поддержку нейрорепаративных процессов и улучшение мозгового кровотока.

прогностических факторов функционального восстановления после инсульта левого полушария

ScientificWorldJournal. 2018; 2018: 4708230.

2018; 2018: 4708230.

Сирифан Конгсавасди

1 Программа клинической эпидемиологии, медицинский факультет, Университет Чиангмая, Чиангмай, Таиланд

Jakkrit Klaphajone

2 Кафедра восстановительной медицины, Медицинский факультет, Университет Чиангмая, Чиангмай, Таиланд

Канокван Ватчарасаксилп

3 Кафедра внутренней медицины, Медицинский факультет, Университет Чиангмая, Чиангмай, Таиланд

Пакорн Виватвонгвана

2 Кафедра восстановительной медицины, Медицинский факультет, Университет Чиангмая, Чиангмай, Таиланд

1 Программа клинической эпидемиологии, медицинский факультет, Университет Чиангмая, Чиангмай, Таиланд

2 Кафедра восстановительной медицины, Медицинский факультет, Университет Чиангмая, Чиангмай, Таиланд

3 Кафедра внутренней медицины, Медицинский факультет, Университет Чиангмая, Чиангмай, Таиланд

Автор, ответственный за переписку.

Академический редактор: Нуреддин Нахостин Ансари

Поступила в редакцию 13 января 2018 г .; Пересмотрено 27 февраля 2018 г .; Принято 15 марта 2018 г.

Copyright © 2018 Siriphan Kongsawasdi et al.Это статья в открытом доступе, распространяемая по лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы.

Abstract