Смерть в глазах: Глаза пациентов могут рассказать о скорой смерти

ТOP новостей науки » Медвестник

«МВ» собрал необычные новые технологии и открытия, о которых стало известно в мае.

Исследователи смогли восстановить работу нейронов донорского глаза

Ученые Глазного центра Морана и института Scripps Research возродили светочувствительные нейроны донорского глаза и восстановили связи между ними.

Они использовали сетчатку донорского глаза в качестве экспериментальной модели центральной нервной системы, изучая, как умирают нейроны и каким способом возможно их оживить.

Изначально удалось определить, что фоторецепторы глаза утрачивают способность «общаться» с другими клетками сетчатки из-за кислородного голодания. Было создано специальное приспособление для транспортировки, которое восстанавливает снабжение кислородом и питательными веществами донорский орган.

Так, команда ученых смогла восстановить электрический сигнал, наблюдаемый в живом глазе. Прошлые исследования восстанавливали очень ограниченную электрическую активность в глазах доноров, но этого никогда не удавалось достигнуть в макуле и никогда в такой степени, пояснил научный сотрудник Глазного центра Морана и исследователь Франс Винберг (Frans Vinberg)

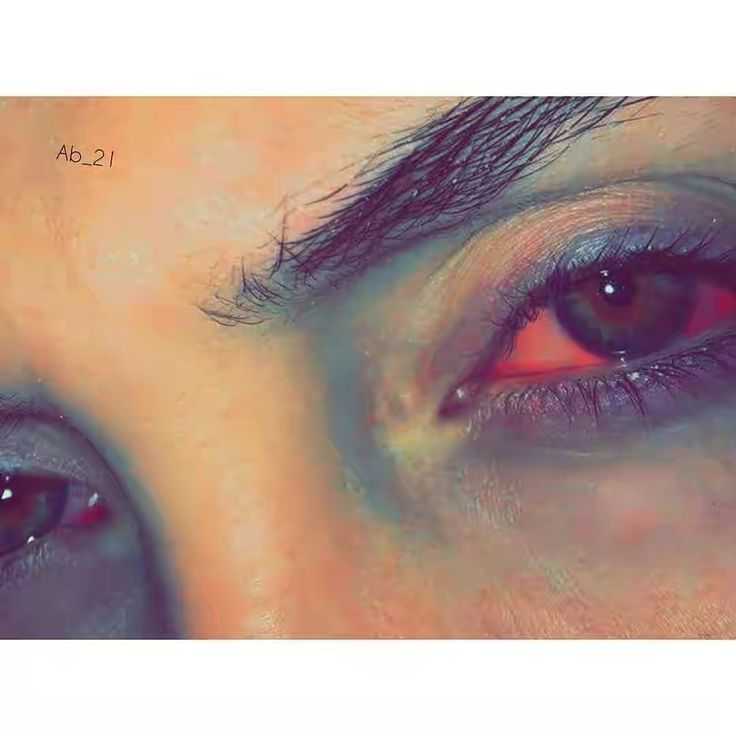

Удалось «разбудить» фоторецепторы в макуле глаза, которая отвечает за центральное зрение и способность видеть мелкие детали и цвета, объясняет главный исследователь Фатима Аббас (Fatima Abbas). «В глазах, полученных через пять часов после смерти донора органов, эти клетки реагировали на яркий свет, цветные огни и даже очень тусклые вспышки света».

«В глазах, полученных через пять часов после смерти донора органов, эти клетки реагировали на яркий свет, цветные огни и даже очень тусклые вспышки света».

Открытие поможет в изучении заболеваний, вызывающих слепоту, например возрастной дегенерации желтого пятна. Важна также возможность тестирования новых методов лечения на функционирующих клетках человеческого глаза, что ускорит разработку лекарств. Научное сообщество теперь сможет изучать человеческое зрение способами, которые просто невозможны для лабораторных животных, объясняет Винберг.

Технология позволила «разглядеть» структуру РНК

Институт Wyss и Гарвардская медицинская школа создали технологию, позволяющую визуализировать РНК с высоким разрешением, близким к атомному.

Матричная РНК содержит информацию о первичной структуре белков. Около 3% генома существует в виде мРНК. Но функции более 80% молекул РНК остаются неизвестными. Для их понимания нужно знать трехмерную структуру, или как молекула «складывается» в пространстве.

При изучении РНК возникают сложности из-за небольшого размера, структурной «гибкости» и склонности молекул к «движению». Методы, применяемые для изучения ДНК, — рентгеновские лучи (рентгеновская кристаллография) и радиоволны (ядерный магнитный резонанс) здесь не применимы.

Разработанная технология смогла преодолеть эти «недостатки».

Встречающуюся в природе молекулу РНК «размножают» и собирают в кольцо. Замкнутая структура состоит из нескольких повторов изучаемой РНК, комплементарные нуклеиновые кислоты которых на концах «связываются» за счет водородных связей. Это позволяет собрать изучаемую РНК в упорядоченный кольцевой комплекс, как оригами.

Это решает сразу несколько «проблем», объясняют исследователи. В таких комплексах высокоорганизованная структура значительно снижает свободу «движений», гибкость РНК, а также повышает молекулярную массу. Это делает возможным проводить структурный анализ молекулы с помощью криоэлектронной микроскопии, когда образец исследуют под электронным микроскопом, мгновенно охлаждая его перед исследованием, что позволяет избежать фазу кристаллизации воды.

Криоэлектронная микроскопия позволяет видеть детали биологических молекул с высоким разрешением, объясняет исследователь Маофу Ляо (Maofu Liao).

Гидрогелевый клей для бьющегося сердца

Исследователи из института Wyss разработали новый прочный гидрогелевый биосовместимый клей. Он может прилипать даже к «подвижным» тканям в присутствии крови.

Клей представляет собой гибрид двух полимеров: альгината, или экстракта морских водорослей, и полиакриламида, который используют в мягких контактных линзах. Два полимера создают молекулярную сеть, прочность и устойчивость которой сопоставима с хрящом в человеческом организме.

Гидрогелевый клей связывается с тканями сильнее, чем любой доступный ныне биоклей. Он способен растягиваться в 20 раз от исходного размера и прикрепляться к движущимся, влажным поверхностям, например бьющемуся сердцу.

Новый клей можно использовать, как пластырь, вырезая «заплатку» нужного размера, наносить на кости, хрящи, сухожилия или плевру. Либо использовать в виде раствора при глубоких травмах. По сообщению ученых, гидрогель со временем можно модифицировать, «научив» его разлагаться после заживления. Биоклей сжимается при температуре тела, динамически закрывая рану и обладает антибактериальными свойствами, препятствующими росту бактерий.

Либо использовать в виде раствора при глубоких травмах. По сообщению ученых, гидрогель со временем можно модифицировать, «научив» его разлагаться после заживления. Биоклей сжимается при температуре тела, динамически закрывая рану и обладает антибактериальными свойствами, препятствующими росту бактерий.

Первые испытания показали, что гидрогелевый клей стабилен и сохранял сцепление с тканями в течение двух недель у крыс, закрывал отверстие в сердце свиньи, не вызывая повреждения тканей и образования спаек.

Определены клетки, которые «отвечают» за потерю слуха

Ученые из Каролинского института определили тип клеток и область, связанные с потерей слуха. «Виноваты» клетки stria vascularis, или сосудистой полоски улитки внутреннего уха. Ранее высказывались предположения, но доказательства отсутствовали.

Исследователи собрали данные об экспрессии генов различных типов клеток во внутреннем ухе и мозгу. Выявление «поражаемых» клеток указывают направление дальнейших разработок, считает исследователь Кристофер Р. Седеррот (Christopher Cederroth). Теперь предстоит решить, какие инновационные терапевтические подходы могут быть использованы для лечения потери слуха.

Седеррот (Christopher Cederroth). Теперь предстоит решить, какие инновационные терапевтические подходы могут быть использованы для лечения потери слуха.

Гели для облегчения приема таблеток

В Массачусетском технологическом институте создали гели для облегчения приема таблеток при трудностях с глотанием. Разработанная технология позволяет доставлять гидрофобные препараты, к которым не применимы известные стратегии растворимых в воде лекарств. Для этого использовали гели на масляной основе, или олеогели, которые применяют в пищевой промышленности.

Ученые использовали растительные масла с нейтральным вкусом — хлопковое, кунжутное или льняное, смешивая их с пчелиным воском или воском из рисовых отрубей. Таким образом получили различные текстуры с консистенцией густого напитка и йогурта.

В тестах на животных олеогели успешно доставляли необходимое количество нерастворимых в воде азитромицина и празиквантела и водорастворимого моксифлоксацина. Разработанные составы стабильны в течение нескольких недель при высоких температурах до 40 град.![]() Цельсия.

Цельсия.

Исследователи получили разрешение FDA на первую фазу клинических испытаний азитромицина в форме олеогеля.

Как тау-белки образуют клубки при болезни Альцгеймера

Среди признаков болезни Альцгеймера образование клубков из тау-белков, что нарушает способность нейронов нормально функционировать.

Химики Массачусетского технологического института определили, как тау-белки образуют клубки.

При болезни Альцгеймера тау-белок подвергается гиперфосфорилированию, после чего теряет способность стабилизировать микротрубочки нейрона (его функция в нормальных условиях). Образуются аномальные версии тау-белка 3R и 4R. Но точно не было известно, как аномальные белки объединяются на молекулярном уровне в нейрофибриллярные клубки.

Клубки «привлекают», рекрутируют любой аномальный тау-белок (3R или 4R), который находится поблизости почти случайным образом. По мнению исследователей, эта особенность может способствовать распространению заболевания.

Аномальные версии тау-белков 3R и 4R выявляются и при других болезнях. Хроническая травматическая энцефалопатия при повторных травмах головы связана с аномальным накоплением двух тау-белков подобно болезни Альцгеймера. Но при других нейродегенеративных заболеваниях обнаруживаются либо 3R, либо 4R тип.

Хроническая травматическая энцефалопатия при повторных травмах головы связана с аномальным накоплением двух тау-белков подобно болезни Альцгеймера. Но при других нейродегенеративных заболеваниях обнаруживаются либо 3R, либо 4R тип.

«Потеря глаза, руки или ноги — это маленькая смерть». История реабилитации Маси Найема

Маси Найем, адвокат и военнослужащий Вооруженных сил УкраиныДмитрий Гончар / hromadske

«Хуже всего, что я хочу иногда расплакаться, а не могу. Это какие-то защитные механизмы организма. В первый и в последний раз после ранения я расплакался, когда дочь волонтера Романа Синицына попросила его передать мне: “Пусть Маси не унывает. Я нарисую ему новый глаз”. Мы когда-то вместе отдыхали, и помню, как она баловалась, будто “ковыряет” мне глаза, и мы вместе очень над этим смеялись», — рассказывает адвокат и военнослужащий Вооруженных сил Украины Маси Найем. 5 июня на фронте Маси получил серьезное ранение головы, в результате которого потерял правый глаз.

5 июня на фронте Маси получил серьезное ранение головы, в результате которого потерял правый глаз.

Наша журналистка Марианна Пьецух напросилась к нему в гости, чтобы поговорить о том, что после ранения ему мешает, а что помогает жить полноценно.

23 февраля 2022 года после объявления о призыве оперативного резерва Маси Найем пошел в военкомат. Он был в этом резерве, потому что в 2015-2016 годах служил на фронте.

После полномасштабного вторжения Маси до апреля оставался в Киеве. Потом отправился на восток разведчиком.

В начале июня автомобиль, в котором ехал Маси Найем, наткнулся на несколько мин. Один из побратимов погиб на месте, второй до сих пор в больнице с тяжелейшей травмой спинного мозга. Маси получил травму лица.

«Осколок пробил глазное дно, мозг фактически вывалился в глазное яблоко. Украинские врачи, которым реально нужно давать статус героев Украины, там зашили и поставили пластину», — объясняет Маси.

Стабилизирующий Бармалей

На пороге арендованной квартиры нас лаем встречает Бармалей, сокращенно — Бармик. Виляя хвостом, он пытается встать на задние лапы, чтобы поздороваться с хозяином. Маси приседает и позволяет собаке облизать свое лицо. Потом берет пса на руки — так берут младенцев — и трется лицом о морду.

Виляя хвостом, он пытается встать на задние лапы, чтобы поздороваться с хозяином. Маси приседает и позволяет собаке облизать свое лицо. Потом берет пса на руки — так берут младенцев — и трется лицом о морду.

Изображение:

Дмитрий Гончар / hromadske

«Свои, свои!» — успокаивает он Бармалея, когда тот недоверчиво лает в мою сторону.

— А как вы впервые встретились после твоего ранения? — спрашиваю у Маси.

«Партнер по нашей компании (Маси основатель юридической компании Миллер, — ред.)

— А почувствовал, что с тобой что-то не то?

«Нет, меня это даже немного обидело. Что это такое, хотя бы сделал вид, что что-то не то», — смеется, вспоминая, Маси.

Что это такое, хотя бы сделал вид, что что-то не то», — смеется, вспоминая, Маси.

По его словам, собака очень помогает вернуть ритм привычной жизни. Ведь хочешь не хочешь, а должен дважды в день с ней гулять.

Бармалей — уличная собака, которую Маси привез после демобилизации в 2016-м из Авдеевской «промки». Он в шутку хвастается, что собака родом из самого Нью-Йорка, поселка в Донецкой области, который до 2021 года назывался Новгородское.

Когда семь лет назад пес пристал к военным, Маси его не полюбил:

«Какая-то собака, чего-то прицепилась, не было никаких чувств. И еще и вонял».

Но, наконец, привязался и забрал в Киев. Впоследствии даже завел ему отдельную facebook-страницу. Сейчас же, говорит, ему не хватает «родного запаха» Бармика. Ведь этот запах ассоциируется с домом, где его ждал Бармалей.

Утраченные ароматы и опасное удовольствие

Обоняние Маси потерял навсегда. И пока ему трудно с этим смириться.

«Вы вообще представляете себе холодный воздух без запаха? Или теплый? Отсутствие этого объема воспоминаний мне сносит крышу. Как будто тебя очень сильно держат за руки и крепко бьют по лицу. А твоих сил недостаточно, чтобы попытаться дать сдачи», — эмоционально написал на своей странице Маси, вспоминая прошлогодний поход с братом в Карпаты, где наслаждался ароматом хвои и костра.

Недостает ему даже запаха ароматизатора в своей машине, которой вместо него теперь управляет водитель, и сигарет, которых он после операции курит гораздо больше.

«Это потому, что хочется удовольствия. Я только теперь узнал, почему многие люди после ранения начинают злоупотреблять наркотиками и алкоголем. Ведь мозг хочет компенсировать стресс какой-то радостью. Бухнул — и радость. И я, честно говоря, после выписки в первую неделю выпил немножко виски, потом снова немножко выпил, и через неделю, посмотрел, что выпил нормально так вискарика. Но мне пить вообще нельзя. Так как в мозге нарушено кровообращение, сосуды могут сузиться, и может случиться эпилепсия. Потому я взял себя в руки, стараясь больше читать. Еще начал играть на фортепиано».

Потому я взял себя в руки, стараясь больше читать. Еще начал играть на фортепиано».

До 150 страниц в день

На письменном столике под большим торшером — десяток книг. Несколько из них Маси купил на днях.

«В среднем до 100-150 страниц могу прочесть. Утром и днем пока есть дневной свет. Вечером мне труднее. Поэтому в квартире включаю много света, дополнительно свечами стал пользоваться».

В коридоре висит лист с распорядком дня. Там время чтения — с 21:30 до 22:00. Это график из предыдущей жизни, объясняет Маси, до широкомасштабного вторжения. Когда-то он просыпался в 4:30, после разминки и душа медитировал, а уже в шесть выгуливал Бармика.

«Когда работаешь адвокатом, ты всегда должен быть в тонусе», — объясняет такие ранние пробуждения и обязательную медитацию Маси.

Распорядок дня Маси Найема до полномасштабной войныИзображение:

Маряна Пьецух / hromadske

Пытается ложиться по-прежнему в десять вечера.

Пытается ложиться по-прежнему в десять вечера. Дважды в неделю посещает занятия по фортепиано на другом берегу Киева. Для выполнения домашних заданий приобрел электронный инструмент.

«Это моторика и нейронные связи», — объясняет пользу от игры Маси. Потому что во время игры одновременно задействованы две руки и одна нога.

«И это еще альтернативное удовольствие. Если тебе вдруг нужна радость, то оно дает еще одну радость. Когда играешь, ощущение, будто мозг щекочет», — говорит Маси о пианино как заменителе виски.

Раньше он никогда не учился играть, хотя с детства имел нежные и теплые ассоциации с этим инструментом. Пятилетним со старшим братом Мустафой и отцом переехал из Афганистана в Киев. В маленькой квартире жены отца (родная мама Маси умерла через десять дней после его рождения, — ред.) было пианино, на котором играла приемная мама-украинка.

«Поэтому у меня с детства есть ощущение, что пианино — это нечто прекрасное».

Отец умер в 2021 году. Теперь некому отнести новые военные награды. В 2016 году после демобилизации все свои медали Маси передал именно папе. Тот очень гордился и наградами, и сыном.

Новые медали, одна из которых «За ранение (тяжелое)», сейчас лежат в закрытых коробках между книгами на стеллаже. На полках заметное место занимает черно-белый портрет родной мамы.

Отказаться от повязки

На тумбе лежат еще упакованные черные повязки для глаза с шутливыми надписями: «Временно закрыт», «Глаз оставил на войне с русней», «Вставай. Адвокат идет!», «Собственность Бармалея».

Изображение:

Марьяна Пьецух / hromadske

Всего у Маси их было восемь, три повязки уже потерял. За день, который мы с ним провели, он не надел ни одной. Ни на прогулку с собакой, ни на занятия по пианино, ни на запись интервью в телестудии, ни в офисе своей компании, где пока не может полноценно работать как адвокат, потому что запрещает закон: Маси до сих пор официально военнослужащий.

За день, который мы с ним провели, он не надел ни одной. Ни на прогулку с собакой, ни на занятия по пианино, ни на запись интервью в телестудии, ни в офисе своей компании, где пока не может полноценно работать как адвокат, потому что запрещает закон: Маси до сих пор официально военнослужащий.

«В первые дни я ее надевал. Был более эмпатичен к людям. Считал, что они имеют право на эстетику. А сейчас решил, что имею право ходить без нее, и не чувствую от этого дискомфорта. Когда меня по коридору больницы везла медсестра на коляске, я увидел, что люди отводят взгляд. Сначала обижался. Но понял, что я бы тоже так поступал. Ведь мозгу страшно, что с тобой может случиться то же самое. Мы не можем требовать любить людей без глаза. Но люди привыкают, что раненых будет много, без рук, без ног, что это наша новая реальность»

Помощь психолога и как не навредить

Привыкнуть к новой реальности непросто и самому Маси: «В первые недели было очень тяжело. Я безумно скучал по глазу. Ты вот видишь красивый пейзаж, и очень хочется увидеть его вторым глазом».

Я безумно скучал по глазу. Ты вот видишь красивый пейзаж, и очень хочется увидеть его вторым глазом».

Сейчас он работает с психологом, без которого, говорит, был бы в гораздо худшем состоянии. Маси считает, что психолог нужен раненым уже в первые дни в больнице.

«Я понимаю, что врачи в Днепре были заняты спасением моей жизни, а не психики. Но в первые дни у тебя разговор с собой, что с тобой произошло. Потеря глаза, руки или ноги — это маленькая смерть. Мозг это переживает, он понимает, что случилось, и сознание начинает действовать по-другому. На второй неделе я еще пугался, что не выжил, было страшно ночью. Дыхание перехватывало. Страшно было и от боли, боль выносила силу воли. Уже когда меня перевели в киевскую больницу, здесь с ранеными работала психолог. И если бы не общение с ней, я бы, может быть, и не догадался, что мне нужен этот специалист».

Маси призывает относиться к раненым как к нормальным людям. Он уверен, что слишком много сострадания, заботы и сожаления может только навредить.

«Людям, потерявшим конечности, нужно давать быть самостоятельными, потому что как только ты пытаешься помочь больше, чем нужно, они сами себе позволяют чувствовать себя менее самостоятельными. И жалеть себя. А во всем должна быть мера. Хотя да, я тоже себя жалею, понимаю, что мне больно, но стараюсь не транслировать, насколько мне бывает сложно по вечерам, когда хожу по квартире и с каждым шагом чувствую головную боль или когда днем быстро устаю. Но надо понять, что состояние после ранения — это тоже форма жизни, она не хуже, она сложнее, но не будет той жизни, если ты кому-то станешь обузой и тебе на блюдечке будут подносить еду».

Маси Найем со своей собакой БармалеемИзображение:

Дмитрий Гончар / hromadske

Страх перед новой операцией и неопределенное будущее

Пока Маси действующий военный. Годен ли он к службе, будет решать военно-врачебная комиссия после еще одной операции.

Годен ли он к службе, будет решать военно-врачебная комиссия после еще одной операции.

«Они просто скажут, мешает ли для войны это ранение. Но это и для меня важный момент, могу ли я быть эффективным там. Если я буду обузой, зачем я им нужен?»

Теперь же он вынужден продлевать отпуск. А для этого нужно ежемесячно ездить в поликлинику за справкой. За бумажкой приходится стоять в очередях вместе с другими ранеными военными. Маси рассказывает, что справки выдают всего два часа в день, а раненых или больных так много, что не все дожидаются очереди и вынуждены снова приходить на следующий день.

В ближайшее время Маси ждет еще одна операция. Ее планируют проводить в Германии. Уже четвертый месяц идут согласования со стороны немецких врачей, ведь операция очень сложная.

«Должны поставить кость под глазом, ее сейчас нет. И еще имплант на черепе, чтобы не сместилась кость. Но они не знают, куда его прицепить, потому что трещина пошла в основание черепа, и не за что зацепиться».

Маси признается, что боится этой операции. Боится снова терпеть многодневную круглосуточную боль. И беспокоится, насколько успешно удастся восстановиться потом. Но он знает: дома его будет ждать Бармалей. А еще за него переживает семья, много друзей и знакомых, которые поддерживают его во время реабилитации.

Что-то в ваших глазах может показать, что вы подвержены риску ранней смерти, показывает исследование: ScienceAlert

(Бен Уэлш/Getty Images)

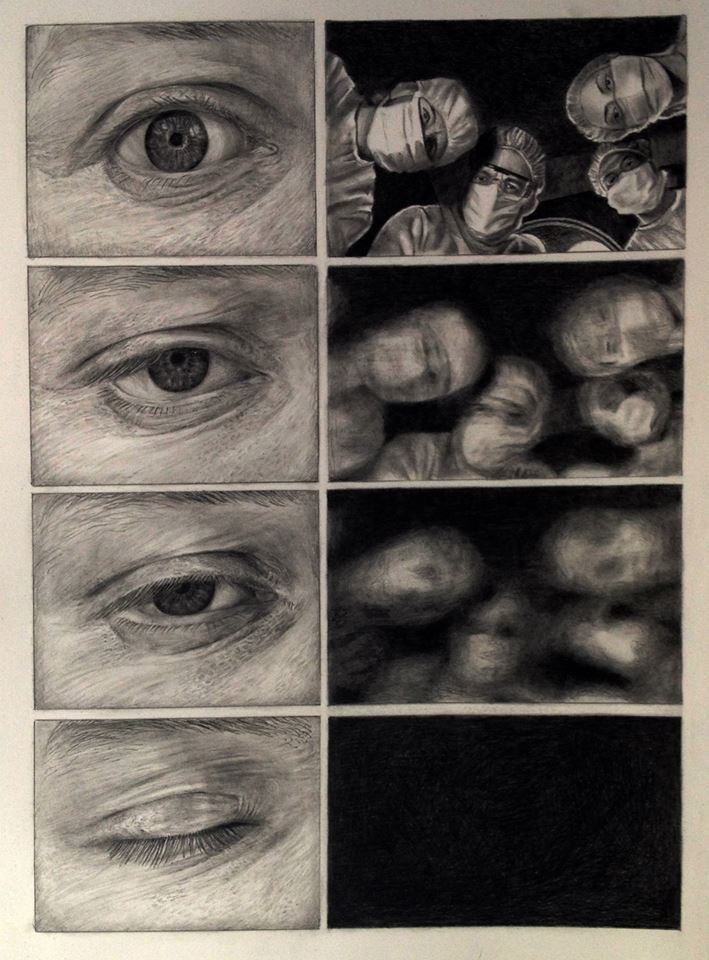

Быстрое и безболезненное сканирование человеческого глазного яблока может однажды помочь врачам идентифицировать «быстро стареющих», которые подвержены большему риску ранней смертности.

Старение, очевидно, влияет на организм каждого, но только потому, что два человека имеют одинаковое количество лет за плечами, не означает, что они физически стареют с одинаковой скоростью.

Заглянуть человеку в глаза может быть гораздо лучшим способом измерить его истинный биологический возраст, и это может дать представление о будущем здоровье пациентов.

Модель машинного обучения теперь научилась предсказывать годы жизни человека, просто глядя на его сетчатку, которая представляет собой ткань в задней части глаза.

Алгоритм настолько точен, что может предсказать возраст почти 47 000 людей среднего и пожилого возраста в Соединенном Королевстве с точностью до 3,5 лет.

Спустя чуть более десяти лет после того, как эти сетчатки были просканированы, 1871 человек умер, и те, у кого сетчатка выглядела старше, с большей вероятностью попадали в эту группу.

Например, если алгоритм предсказывал, что сетчатка человека на год старше его фактического возраста, риск смерти от любой причины в следующие 11 лет возрастал на 2 процента. В то же время их риск смерти от других причин, кроме сердечно-сосудистых заболеваний или рака, увеличился на 3 процента.

Полученные результаты основаны исключительно на наблюдениях, что означает, что мы до сих пор не знаем, что движет этими отношениями на биологическом уровне.

Тем не менее, результаты подтверждают растущее количество доказательств того, что сетчатка очень чувствительна к возрастным повреждениям. Поскольку эта видимая ткань содержит как кровеносные сосуды, так и нервы, она может дать нам важную информацию о здоровье сосудов и мозга человека.

Предыдущие исследования показали, что клетки в задней части человеческого глаза могут помочь нам предсказать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек и других признаков старения. Но это первое исследование, которое представляет «возрастной разрыв сетчатки» как сильный предиктор смертности в целом.

«Значительная связь между возрастным разрывом сетчатки и смертностью, не связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями/не раком, вместе с растущими доказательствами связи между глазом и мозгом могут подтверждать представление о том, что сетчатка является «окном» неврологических заболеваний». пишут авторы.

пишут авторы.

Поскольку только 20 человек в исследовании умерли от деменции, авторы не смогли связать это конкретное заболевание головного мозга со здоровьем сетчатки.

Они также отмечают, что в последние годы смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась, поскольку медицина продолжает предотвращать то, что когда-то было смертельным исходом.

Это означает, что здоровье сетчатки по-прежнему может быть важной линзой для здоровья сердечно-сосудистой системы, несмотря на то, что оно не связано со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

Предыдущие исследования, например, показали, что фотографии сетчатки могут помочь предсказать сердечно-сосудистые факторы риска.

«Эта работа подтверждает гипотезу о том, что сетчатка играет важную роль в процессе старения и чувствительна к кумулятивным возрастным повреждениям, которые увеличивают риск смертности», — заключают авторы.

Другие существующие предикторы биологического возраста, такие как нейровизуализация, часы метилирования ДНК и часы старения транскриптома, не так точны, как кажется возрастной разрыв сетчатки. Эти методы также могут быть дорогостоящими, трудоемкими и инвазивными.

Эти методы также могут быть дорогостоящими, трудоемкими и инвазивными.

Сетчатку можно легко сканировать менее чем за 5 минут. Если мы сможем узнать больше о том, как этот слой ткани связан с остальной частью тела, клиницисты получат в свои руки отличный новый инструмент.

Исследование было опубликовано в Британский журнал офтальмологии .

«Я хочу посмотреть смерти в глаза»… как Кристофер Хитченс, Сьюзен Зонтаг, Джон Апдайк и другие великие писатели противостояли своей смерти | Книги

Я забываю, как дышать. Меня тянет под воду. Таксист несет меня в отделение неотложной помощи, потому что я потеряла сознание в машине, а моя мать не может поднять 12-летнего ребенка.

В книге How We Die американский хирург и писатель Шервин Нуланд описывает физические последствия пневмонии: «Микроскопические воздушные мешочки, называемые альвеолами, набухают и разрушаются в результате воспаления. В результате нарушается надлежащий газообмен, снижается содержание кислорода в крови, в то время как углекислый газ может накапливаться до тех пор, пока не перестанут поддерживаться жизненно важные функции. Когда уровень кислорода падает ниже критической точки, мозг проявляет это дальнейшей гибелью клеток».

Когда уровень кислорода падает ниже критической точки, мозг проявляет это дальнейшей гибелью клеток».

Кто-то надевает мне на лицо маску. Я вкушаю сладость кислорода, как вкушаю небо.

У меня 107-градусная температура. Дома мама посадила меня в ванну с кубиками льда. В реанимации у меня в руках трубки или змеи; есть хорошие или плохие медсестры. Стажер втыкает иглу в артерию, чтобы измерить уровень кислорода. В соседней кроватке останавливается сердце ребенка.

Через три недели я выписываюсь из больницы, но полностью мне не становится лучше.

Кашель такой сильный, как у животного, которое живет со мной и спит в моей постели. В худшие дни мама пытается уговорить меня не ходить в школу, но я непреклонен.

У меня лихорадка каждый вечер, дрожь во время обеда, домашней работы, ванны. Нет сомнений, что так я буду чувствовать всегда; после лихорадки нет представления, а если и есть такое представление, то оно бледное, неубедительное, потому что лихорадка — это мир.

Я просыпаюсь в мокрой от пота ночной рубашке и мокрых от пота простынях. Пот — это постыдно, это нужно скрывать; лихорадка тоже нечто постыдное.

Консультируются врачи, назначаются антибиотики. Я захожу в больницу и выхожу из больницы. Мой отец, который сам врач, очень тихий, когда говорят врачи. Нет названия тому, что со мной не так.

Однажды, когда я кашляю, в тканях оказывается кровь. Я ощущаю вкус крови во рту. Я знаю, что это означает, что я умираю, и поэтому я поступаю разумно и никому не говорю, ни моей матери, ни моему отцу, ни моим сестрам, ни моему доктору.

Когда я кашляю, в тканях кровь. Я знаю, что это означает, что я умираю, поэтому я поступаю разумно и никому не говорю

Моя мать замышляет, умоляет и звонит друзьям-врачам, чтобы записать меня на прием к известному пульмонологу. Когда я наконец оказываюсь в его кабинете, она объясняет, что я не могу подняться по лестнице в нашем доме, не запыхавшись. Врач спрашивает, как я себя чувствую. Я ничего не говорю о крови, которую я кашляю. Я говорю: «Я чувствую себя хорошо».

Я ничего не говорю о крови, которую я кашляю. Я говорю: «Я чувствую себя хорошо».

А пока я читаю странные книги. Я читаю исключительно книги о геноциде: Примо Леви, Эли Визель, рассказы о геноциде армян из первых рук. У меня огромный, бесконечный аппетит к этим книгам, не только к умирающим людям, но к людям, умирающим в большом количестве, включая детей, войны, массовые убийства, обнаженные тела в окопах. Я читал их одну за другой. Я читаю с чем-то вроде желания. Я хочу видеть, как умирают дети.

Мама покупает мне шелковые ночные рубашки в больницу, потому что больничные хлопчатобумажные пижамы с зияющими дырами, выцветшими принтами и маленькими галстуками деморализуют. Большие группы врачей, резидентов и студентов-медиков поднимают эти пенистые ночные рубашки для новобрачных, чтобы одну за другой послушать мои таинственные легкие. Мне стыдно быть полуголым перед толпой молодых врачей.

Эли Визель, писатель, лауреат Нобелевской премии мира. Фотография: Франсуа Гийо/AFP/Getty Семья христиан-пятидесятников приходит навестить ребенка-диабетика, с которым я делю комнату. Они зажигают свечи и начинают петь по-испански, чтобы изгнать дьявола, и бросают рис, который на удивление громко падает на пол. Входит медсестра и кричит на них, чтобы они зажгли свечи в больнице, особенно рядом с моим кислородом. Они задувают свечи и, как только медсестра уходит, зажигают их снова. Они предлагают изгнать дьявола надо мной, и моя мать позволяет им.

Они зажигают свечи и начинают петь по-испански, чтобы изгнать дьявола, и бросают рис, который на удивление громко падает на пол. Входит медсестра и кричит на них, чтобы они зажгли свечи в больнице, особенно рядом с моим кислородом. Они задувают свечи и, как только медсестра уходит, зажигают их снова. Они предлагают изгнать дьявола надо мной, и моя мать позволяет им.

Пишу рассказ в школьный литературный журнал о девочке в больнице, который заканчивается голосом, зовущим ее: «Иди ко мне, дочь ветра». Голос зовет ее сдаться, собраться; почти клеточный, этот голос, что-то в теле девушки говорит ей, чтобы она перестала бороться, погибла. Эта линия возвращает мне что-то сейчас. Как смерть, эта вещь, которой вы сопротивляетесь, боретесь, которой боитесь, вдруг оборачивается и становится соблазнительной. Как пишет Вирджиния Вульф в своем блестящем размышлении «О болезни», «болезнь часто маскируется под любовь и играет те же странные трюки».

В конце концов, у меня есть тест, во время которого мне в горло вставляют трубку и в легкие вводят белый краситель. Это должно показать врачам, достаточно ли локализована хроническая инфекция для проведения операции. На рентгене у меня в легких как будто заснеженные деревья.

Это должно показать врачам, достаточно ли локализована хроническая инфекция для проведения операции. На рентгене у меня в легких как будто заснеженные деревья.

В ночь перед операцией по больничным коридорам доносится звук волынки. Звук пугает меня, он такой нелепый, красивый и траурный. Моя мать объясняет, что у сына полицейского рак, и полиция прислала труппу волынщиков играть для него.

Операция длится семь часов. Они удаляют половину одного из моих легких. В послеоперационной палате, трубка в горле, трубки, дренирующие мои легкие через маленькие отверстия между ребрами, трубка в руке, я выплываю из наркоза и прошу маму. Медсестра говорит мне: «Ты слишком стар, чтобы звать маму».

Моя старшая сестра учится в медицинской школе. Она не пугается трубок и лезет ко мне в постель, что поднимает мне настроение. Она приносит мне красную банку мадлен, которую она приготовила. Мой лучший друг не навещает меня в больнице. Она решила перестать со мной дружить.

Каково это быть так близко к смерти, что вы можете дышать ее атмосферой? Я хочу подойти как можно ближе

Когда я прихожу домой, я вешу 60 фунтов. Я слишком слаб, чтобы открыть дверь. Мои волосы выпали спереди, так что я должен их все обрезать. Отец водил меня медленными прогулками по нашей улице, но я пока не могу обойти квартал.

Я слишком слаб, чтобы открыть дверь. Мои волосы выпали спереди, так что я должен их все обрезать. Отец водил меня медленными прогулками по нашей улице, но я пока не могу обойти квартал.

Вы читали о солдатах, которым трудно вернуться к гражданской жизни. Они не могут вернуться к повседневным заботам: надеть ли зимнее пальто, пойти ли на вечеринку, пообедать ли. Они целиком и полностью поглощены шокирующим временем; они постоянно тянутся к ней; они влюблены в него, как вы любите того, кто причинил вам боль: он не отпускает их. В конце концов, не имеет значения, будут ли они лучшими или худшими часами вашей жизни; все это неуместно и отброшено: вас снова втягивает в это. После больницы я чувствую себя так, но не знаю, как это назвать. я возвращаюсь к Дорога из дома. История армянской девушки .

Морис Сендак сидел с умирающими людьми, которых он любил, и рисовал их. Некоторым это может показаться извращенным или странным, но я понимаю это полностью и интуитивно. Собственно, я и сам делаю что-то подобное. Я пишу о смерти. Не смерть людей, которых я любил, а писателей и художников, особенно чувствительных или настроенных на смерть, проработавших проблему смерти в своем искусстве, в своих письмах, в своих любовных похождениях, в своих снах. Я выбрал людей, которые безумно красноречивы, у которых богатое и экстраординарное воображение или интеллектуальная неистовость, которые могут выразить конфронтацию со смертностью словами так, как большинство из нас не может или не хочет. Я выбирал писателей, которые что-то значили для меня, чьи голоса уже звучали в моей голове, чей подход к смерти был крайним в том или ином направлении: воодушевляющим или сбивающим с толку, героическим или гневным.

Собственно, я и сам делаю что-то подобное. Я пишу о смерти. Не смерть людей, которых я любил, а писателей и художников, особенно чувствительных или настроенных на смерть, проработавших проблему смерти в своем искусстве, в своих письмах, в своих любовных похождениях, в своих снах. Я выбрал людей, которые безумно красноречивы, у которых богатое и экстраординарное воображение или интеллектуальная неистовость, которые могут выразить конфронтацию со смертностью словами так, как большинство из нас не может или не хочет. Я выбирал писателей, которые что-то значили для меня, чьи голоса уже звучали в моей голове, чей подход к смерти был крайним в том или ином направлении: воодушевляющим или сбивающим с толку, героическим или гневным.

Зигмунд Фрейд, испытывая сильную боль, отказался от чего-либо более сильного, чем аспирин, чтобы ясно мыслить, и, наконец, выбрал момент собственной смерти. Сьюзан Зонтаг, с другой стороны, боролась со смертью до конца, веря на каком-то глубоко иррациональном уровне, что она будет единственным исключением из смертности. Сендак всю свою жизнь работал над смертью, укрощая свой страх и одержимость рисунками и, наконец, создавая из своего буйного воображения прекрасный живописный сон, чтобы утешить себя. За месяц до своей смерти Джон Апдайк положил голову на пишущую машинку, потому что было слишком тяжело печатать его последние стихи об умирании и он был готов сдаться, а потом нашел в себе силы их закончить. Дилан Томас в свои последние дни оставил свою любовницу внизу на вечеринке и отправился наверх, чтобы переспать с хозяйкой, несясь вместе со своей несравненной смесью жизненной силы и саморазрушения; как он выразился, «Я пел в своих цепях, как море».

Сьюзан Зонтаг, с другой стороны, боролась со смертью до конца, веря на каком-то глубоко иррациональном уровне, что она будет единственным исключением из смертности. Сендак всю свою жизнь работал над смертью, укрощая свой страх и одержимость рисунками и, наконец, создавая из своего буйного воображения прекрасный живописный сон, чтобы утешить себя. За месяц до своей смерти Джон Апдайк положил голову на пишущую машинку, потому что было слишком тяжело печатать его последние стихи об умирании и он был готов сдаться, а потом нашел в себе силы их закончить. Дилан Томас в свои последние дни оставил свою любовницу внизу на вечеринке и отправился наверх, чтобы переспать с хозяйкой, несясь вместе со своей несравненной смесью жизненной силы и саморазрушения; как он выразился, «Я пел в своих цепях, как море».

В этих смертях есть проблески храбрости, красоты, сокрушительно бессмысленного страдания, безудержного саморазрушения, поистине ужасного поведения, творческих порывов, превосходной преданности, блестяще точного самопознания и величественного заблуждения. Есть вещи, о которых я никогда не мог догадаться, теоретизировать или предвидеть, и именно в частностях, странных, удивительных деталях, шутках, небрежных комментариях рассказывается и сообщается какая-то другая большая история.

Есть вещи, о которых я никогда не мог догадаться, теоретизировать или предвидеть, и именно в частностях, странных, удивительных деталях, шутках, небрежных комментариях рассказывается и сообщается какая-то другая большая история.

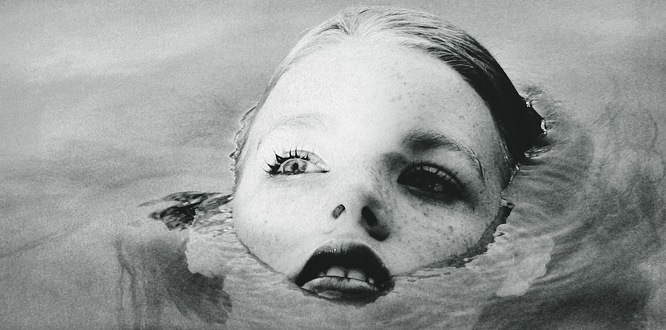

Почему Сендак хотел привлечь смерть? Почему Энни Лейбовиц сделала свои противоречивые и поразительные последние фотографии Сьюзен Зонтаг, когда она умирала и после того, как она умерла? Почему викторианцы фотографировали мертвых младенцев в детских колясках и на коленях у людей? Почему романтики делали посмертные маски? «Я делаю это, потому что я не могу этого не делать», — как говорил Сендак о своем искусстве в целом. «Что-то не так во мне».

Думаю, если мне удастся запечатлеть смерть на странице, я что-нибудь починю или вылечу. Я почувствую себя лучше. Это сводится к этому.

Морис Сендак стоит у сцены в натуральную величину из своей книги «Где водятся дикие твари» в Детском музее Манхэттена. Фотография: Джеймс Кейзер/Time & Life Pictures/Getty Image Я начинаю с комнаты. комната Фрейда с французскими дверями, выходящими на цветущее миндальное дерево; По-домашнему уютная комната Джона Апдайка в высококлассном хосписе в Дэнверсе, штат Массачусетс; Последняя комната Сьюзен Зонтаг в Слоан Кеттеринг; Комната Дилана Томаса в Сент-Винсенте с кислородной палаткой; Просторная палата «комфортного ухода» Мориса Сендака в больнице Данбери. Мне явно не место в этих комнатах.

комната Фрейда с французскими дверями, выходящими на цветущее миндальное дерево; По-домашнему уютная комната Джона Апдайка в высококлассном хосписе в Дэнверсе, штат Массачусетс; Последняя комната Сьюзен Зонтаг в Слоан Кеттеринг; Комната Дилана Томаса в Сент-Винсенте с кислородной палаткой; Просторная палата «комфортного ухода» Мориса Сендака в больнице Данбери. Мне явно не место в этих комнатах.

Это одно из немногих наших сильных табу. Нуланд пишет: «Современное умирание происходит в современной больнице, где его можно спрятать, очистить от органической гнили и, наконец, упаковать для современного захоронения. Теперь мы можем отрицать силу не только смерти, но и самой природы». Мы не видим смерть такой, какой ее всегда видели люди в другие века: роженицу в кровати из красного дерева с балдахином, младенца, проносимого по коридору в простыне, ребенка, сгорающего от скарлатины. Мы не так часто видим, как люди умирают в наших домах, и смерть — это то, о чем мы можем забыть, оцепить. Но жар любопытства есть. Зонтаг однажды написала, что «аппетит к фотографиям, на которых изображены тела, страдающие от боли, почти такой же острый, как и желание к тем, на которых тела изображены обнаженными». Она до смерти улавливает почти порнографическое ощущение, желание увидеть то, что кажется незаконным, неправильным.

Но жар любопытства есть. Зонтаг однажды написала, что «аппетит к фотографиям, на которых изображены тела, страдающие от боли, почти такой же острый, как и желание к тем, на которых тела изображены обнаженными». Она до смерти улавливает почти порнографическое ощущение, желание увидеть то, что кажется незаконным, неправильным.

Репортер спросил Лейбовиц о сделанных ею фотографиях близких ей людей — Зонтаг и ее отца — умирающих и мертвых, и она сказала: «Вы обнаруживаете, что возвращаетесь к тому, что знаете. Это что-то вроде защиты. Вы возвращаетесь в себя. Вы действительно не совсем понимаете, что делаете. Я особо не анализировал. Я чувствовал побуждение сделать это».

Это влечение похотливое, вуайеристское? Есть ли в этом что-то болезненное, сумасшедшее или стервятниковое? Даже если есть, любопытство кажется естественным.

Проблема с проектом в том, что он мог продолжаться вечно. Было так много смертей, в которые я хотел погрузиться: счастливая смерть Уильяма Блейка, когда он сел в постели и увидел ангелов; Оноре де Бальзак убивает себя работой и кофе; Падение Примо Леви с лестницы, вероятно, привело к самоубийству; яростное стремление Кристофера Хитченса сообщить о своей смерти; спуск Вирджинии Вулф в реку с камнями в пальто; Франц Кафка голодает, как и его художник-голодарь, в санатории; Лев Толстой уходит от жены и умирает на вокзале в доме станционного смотрителя; Сердечный приступ F Скотта Фицджеральда в Голливуде. Все они, казалось, звали меня.

Все они, казалось, звали меня.

Я нашел портреты этих смертей очень и странно обнадеживающими. Красота жизни выплескивается наружу. Сила вдохновляющего ума, работающего над проблемой. Каким-то образом эти наброски освобождали, утешали, воодушевляли, отчасти потому, что люди, о которых я писал, прожили великую, яркую, славную продуктивную жизнь. Есть что-то в сжатости последних мгновений, в том, как все стремительно происходит, в интенсивности, которая прекрасна, хотя смерть и не такова.

Сендак владел посмертной маской Китса, которую он хранил в деревянном ящике. Он обожал это. Он любил гладить его по лбу. Я видел это, и это было очень красиво. Зачем кому-то хотеть иметь посмертную маску? — спросил я себя. Но я знал. В каком-то смысле я писал посмертные маски.

Я бы не купил «Нью-Йорк Пост» с мертвым младенцем на обложке, но поскольку он лежит на столе в кофейне, я читаю статью и продолжаю читать на четвертой странице. Семья приехала из Нью-Джерси. Отец фотографировал на прогулке возле бассейна с морскими львами в зоопарке Центрального парка, а мать держала на руках их шестимесячную Джианну, когда ветка упала и убила ребенка. Когда я подхожу к концу истории, я чувствую, что мне не дали достаточно подробностей, но какие еще детали я искал? Какие еще подробности мне могут понадобиться?

Семья приехала из Нью-Джерси. Отец фотографировал на прогулке возле бассейна с морскими львами в зоопарке Центрального парка, а мать держала на руках их шестимесячную Джианну, когда ветка упала и убила ребенка. Когда я подхожу к концу истории, я чувствую, что мне не дали достаточно подробностей, но какие еще детали я искал? Какие еще подробности мне могут понадобиться?

Апдайк положил голову на пишущую машинку, потому что было слишком сложно печатать его стихи. Потом он нашел в себе силы закончить

Несколько недель назад я отвел своего ребенка в зоопарк Центрального парка. Я показал ему гигантские часы с кукушкой с животными и их инструментами, те самые часы, которые я видел в детстве на прогулке возле выставки морских львов. В чтении статьи Post есть заклинание. Говорю ли я себе, что в славные дни в мире, полном гниющих веток, мой собственный ребенок благополучно спит в зеленой кроватке на нижнем этаже моего дома? Пытаюсь ли я доказать, что эта конкретная трагедия произошла с этим конкретным ребенком и на самом деле не имеет ничего общего с чем-либо, что каким-либо образом могло случиться с моим ребенком? Как выразился Фрейд, «наша привычка подчеркивать случайную причину смерти — несчастный случай, болезнь, инфекция, преклонный возраст; таким образом мы выдаем попытку превратить смерть из необходимости в случайность».

Есть, конечно, во всем этом увлечении смертью, крайностями, примитивным ритуальным отделением колодца от больного, живого от мертвого, удачливого от несчастного. Зонтаг писала о посещении очень больных в черновике рассказа: «Находить время для того, чтобы каждый день заглядывать в больницу, — это способ, которым мы пытаемся более прочно и бесповоротно поставить себя в положение здоровых, тех, кто не больны, которые не заболеют, как будто то, что случилось с ним, не могло случиться ни с одним из нас».

Джон Апдайк в середине 60-х. Фотография: Susan Wood/Getty Images В Rabbit at Rest Кролик Апдайка Энгстром перенес сердечный приступ на парусной лодке со своей внучкой: «Его грудь кажется переполненной, голова кружится, пульс шелестит в ушах, пропитанное пространство между лопатками держит рваная боль». И: «Ощущение обреченности, нависшее над ним в последние дни, сгустилось в реальность, как облака сгущаются в необходимый дождь. Есть легкость, облегчение, которое приходит вместе с страданием: огромные части вашей жизни обрезаются, и вы внезапно не обращаете на них внимания. Вы становитесь просто частью физического багажа, который нужно передать в руки другим».

Вы становитесь просто частью физического багажа, который нужно передать в руки другим».

Что вы чувствуете, когда приближаетесь к смерти так близко, что можете дышать ее атмосферой? Я не могу вернуться к тому году, который я знал, но я хочу подойти как можно ближе.

До того, как у меня диагностировали рак пищевода, он был здоров, но, может быть, немного похудел из-за износа, Хитченс писал в своих мемуарах: «Я хочу смотреть смерти в глаза». И это то пристальное внимание, которое редко даруется нам. Зонтаг однажды написала: «Нельзя пристально смотреть на смерть так же, как нельзя смотреть на солнце». А Фрейд утверждает, что мы даже не можем представить свою смерть: «Вообще невозможно представить нашу собственную смерть; и всякий раз, когда мы пытаемся это сделать, мы можем ощутить, что на самом деле мы все еще присутствуем в качестве зрителей». И когда люди, которых мы любим, умирают, мы так погрязли в потерях, любви и страхе, что не можем видеть, не говоря уже о том, чтобы смотреть.

Интересно, как быстро воображение превращает смерть во что-то другое; как быстро, ловко, находчиво мы бежим. «Полной сажени пять лежит твой отец… Это жемчуг, который был его глазами». Мы можем, если постараемся, превратить смерть в жемчуг. Что было бы, если бы строчка была: «Это не жемчуг, который был его глазами»?

Когда тебя пронзает ужас смерти, что ты делаешь? Чего вы добиваетесь? Кроме, конечно, выпивки или другого человека. В свои последние дни Апдайк держал Книга общей молитвы рядом с его кроватью и молился с женой Марфой и навещавшим его преподобным. Даже Зонтаг, страстная атеистка, однажды утром позвала свою помощницу помолиться вместе с ней. Не то чтобы эта молитва утешила ее или она на секунду поверила ей, — даже его описание ее просьбы пронизано скептицизмом и иронией, — но все же, кажется, даже она произнесла молитву.

Меня религия никогда не утешала. Я ничего не могу понять даже из ритма этого. Такое ощущение, что это иностранный язык. Иногда я нахожу то утешение, которое, как я воображаю, другие люди получают от религии, в отрывках из романов, в стихах. Слова преображают, приручают. Перспектива меняется. Мир немного меняется, на несколько мгновений, чтобы сделать смерть терпимой или почти терпимой. Иногда, если я читаю отрывки стихов, я чувствую себя сильнее, подкрепляюсь. Как у Фомы: «Что чем ближе я подхожу / К смерти, одному человеку сквозь его раздробленные остова, / Тем громче расцветает солнце / И ликует клыкастое, ветхое море»; или Апдайк: «Боже, храни нас от вечного конца, хотя миллиарды уже закончились. / Мир окутан предрешенными смертями, / маленькие бусинки эго, полные аппетита».

Слова преображают, приручают. Перспектива меняется. Мир немного меняется, на несколько мгновений, чтобы сделать смерть терпимой или почти терпимой. Иногда, если я читаю отрывки стихов, я чувствую себя сильнее, подкрепляюсь. Как у Фомы: «Что чем ближе я подхожу / К смерти, одному человеку сквозь его раздробленные остова, / Тем громче расцветает солнце / И ликует клыкастое, ветхое море»; или Апдайк: «Боже, храни нас от вечного конца, хотя миллиарды уже закончились. / Мир окутан предрешенными смертями, / маленькие бусинки эго, полные аппетита».

В тот год, когда я болел, лежал в больнице и выходил из нее, меня особенно утешило одно стихотворение: У. Б. Йейтса «Плавание в Византию». Несмотря на то, что мне было 12 лет, я сильно отождествлял себя с его строкой: «Это не страна для стариков». Молодежь в объятиях друг друга, говорится в поэме, но не ты. Вы вне всего этого. «Мелкий старичок, / Обтрепанный плащ на палке, если / Душа не захлопает в ладоши и не запоет, и не запоет».

Уильям Батлер Йейтс, прибывший в Нью-Йорк в 1932. Фотография: Bettmann/Corbis

Фотография: Bettmann/CorbisЯ написал, вероятно, неестественно страстную английскую статью о стихотворении. Я действительно видел себя тем стариком. Это когда я кашлял кровью и говорил врачам, что со мной все в порядке. Казалось, Йейтс говорил прямо мне: «Поглоти мое сердце; больной желанием / И привязанный к умирающему животному / Он не знает, что это такое; и собери меня / В искусстве вечности».

«Привязан к умирающему животному». Та часть, которую я получил. А затем начинается неправдоподобная и странно воодушевляющая часть: есть место под названием Византия, вечный мир искусства, место, где слова существуют вечно, вне времени. Поэма заканчивается видением возрождения золотой птицей, выкованной в вечном огне, которая живет в Византии и поет господам и дамам о прошлом, преходящем и грядущем. Почему эта золотая птица утешает меня? Я понятия не имею. Слова сделали.

Почему это важно для меня сейчас? Почему я, в свои 40 с детьми, все еще нуждаюсь во мне, чтобы насыпать хлопья, и думаю о смерти? Я разговариваю с испуганной девушкой в синей атласной ночной рубашке в больнице, перед ней поднос с апельсиновым желе и одна из тех маленьких баночек имбирного эля.

Я пытаюсь сказать ей, что с этими историями о смерти все в порядке. На самом деле они не в порядке, потому что в каждом случае кто-то умирает, и на самом деле может быть не менее нормально, чем это. Но это нормально по той причине: если вам нужно отпустить, вы можете это сделать. Вы можете найти или изготовить способ.

Страх возвращается или никогда не уходит. Он остается в форме какой-то свирепости, которая, как я знаю, берет свое начало с тех недель в больнице. Я не был бы тем, кто я есть, без страха.

Когда у меня рождается первый ребенок, я возвращаюсь в больницу. Ребенку на месяц раньше срока. Хирург делает экстренное кесарево сечение, потому что я теряю амниотическую жидкость. Ребенок весит четыре фунта, но она дышит самостоятельно. Ранее в тот же день, когда стало ясно, что что-то идет не так, я спросила специалиста по УЗИ, может ли она просто сказать мне, жив ли ребенок или мертв. Она сказала, что мне придется подождать и поговорить с врачом, и поэтому я ждала врача в коридоре на скамейке 40 минут, не зная, жив ребенок или мертв.

Может быть, ты никогда не меньше боишься смерти; просто лучше справляюсь со страхом

В течение нескольких дней после кесарева сечения мой сердечный ритм остается опасно повышенным. Врачи не могут найти у меня ничего плохого, ни преэклампсии, ни осложнений беременности, но я не могу перестать паниковать. Больница — даже счастливая родильная палата с младенцами, катающимися в стеклянных колясках, с ее новоиспеченными матерями, потрясенными и царственными, шаркающими по коридорам в халатах, — вызывает у меня панику; любой врач, который подходит ко мне со стетоскопом на шее, вызывает у меня панику; таинственная, необнаружимая вещь, которая не в порядке со мной, которая по иронии судьбы является паникой, вызывает у меня панику. Ночью у меня проблемы с дыханием.

Когда медсестры измеряют мне кровяное давление, они измеряют его снова, потому что думают, что ошиблись. Врачи поставили мне капельницу с магнием, чтобы замедлить сердцебиение. Такое ощущение, что грузовик проезжает через мой мозг. Комната размыта. Мои мысли липкие, замедленные. Рядом с моей кроватью стоит стул, там, где должен быть мой муж, но он в кабинете. Хоть мы и не расстанемся два с половиной года, сейчас он уходит. Я держу своего тощего ребенка. Я думаю, что мы умрем.

Комната размыта. Мои мысли липкие, замедленные. Рядом с моей кроватью стоит стул, там, где должен быть мой муж, но он в кабинете. Хоть мы и не расстанемся два с половиной года, сейчас он уходит. Я держу своего тощего ребенка. Я думаю, что мы умрем.

Лейбовиц сделал фотографию Зонтаг после ее смерти в похоронном бюро Фрэнка Кэмпбелла; это похоже на триптих с тремя разными фотографиями, которые выглядят почти сшитыми вместе. С нежным светом, льющимся снизу, с коротко остриженными белыми волосами, зачесанными назад, Зонтаг лежит на столе в элегантном плиссированном платье из Милана, запястья в синяках, руки сложены на животе, как будто она безмятежно умерла.

Я знаю, что это спокойствие построено очень тщательно — освещение, кропотливая работа похоронного бюро, платье от модельера, которого любила Зонтаг, ожерелье на ее шее, волнующее, мечтательное видение фотографа — но это все же спокойствие. . Борьбы, когда она закончена, не существует. Бой затих.

У меня есть идея, что я могу решить проблему смерти, как это делал Сендак, рисуя за рисунком, и меньше бояться, но, может быть, вы никогда не будете меньше бояться; вы просто лучше умеете ладить со страхом.

Может быть, сама идея о том, что мне нужно найти способ меньше бояться, ошибочна. Может быть, даже страх терпим. Может быть, этот страх не невозможен. Может быть, вы справитесь с ужасом, потому что вы должны пройти через ужас. По какой-то причине я бессознательно думал о смерти как о чем-то, что вы допускаете, как о партнерстве, соглашении, которое вы заключаете или пытаетесь достичь, что неправильно. В настоящий момент у вас нет выбора. Грейс находит тебя. Принятие преследует вас.

Я думаю о письме, которое Сендак написал о посещении умирающего старого друга семьи. Он боится этого визита. Он едва может вынести эту мысль. Но когда он, наконец, приходит к ней, он пишет о том, как странно это было здорово. Он пишет, что это было похоже на то, как если бы вы смотрели на что-то, чего вы всегда боялись, и находили это великолепным.

Красота, которую я нашел в этих смертях, была тем, что меня поразило, стремительной жизнью, масштабностью работы, великим, иногда кажущимся безумным мужеством, безумной любовью в последние мгновения.