Динамическая афазия это: Динамическая афазия – диагностика и методы лечения

Динамическая афазия – диагностика и методы лечения

Белкина Юлия Борисовна

Логопед

Скрипай Елена Юрьевна

Логопед

Ермакова Елена Владимировна

Логопед

Афазия – это распад сформированной речи, причиной которого является органическое поражение коры и подкорковых структур головного мозга, отвечающих за формирование, восприятие и реализацию речевой функции.

1. Что такое динамическая афазия?

2. Устройство речевого аппарата

3. Причины динамической афазии

4. Классификация

5. Специалисты

6. Диагностика

7. Лечение

7.1 Медикаментозная терапия

7.2 Логопедическая коррекция

7.3 Нейропсихическая коррекция

7.4 Физиотерапевтическое лечение

8. Профилактика и прогноз для пациентов

Что такое динамическая афазия?

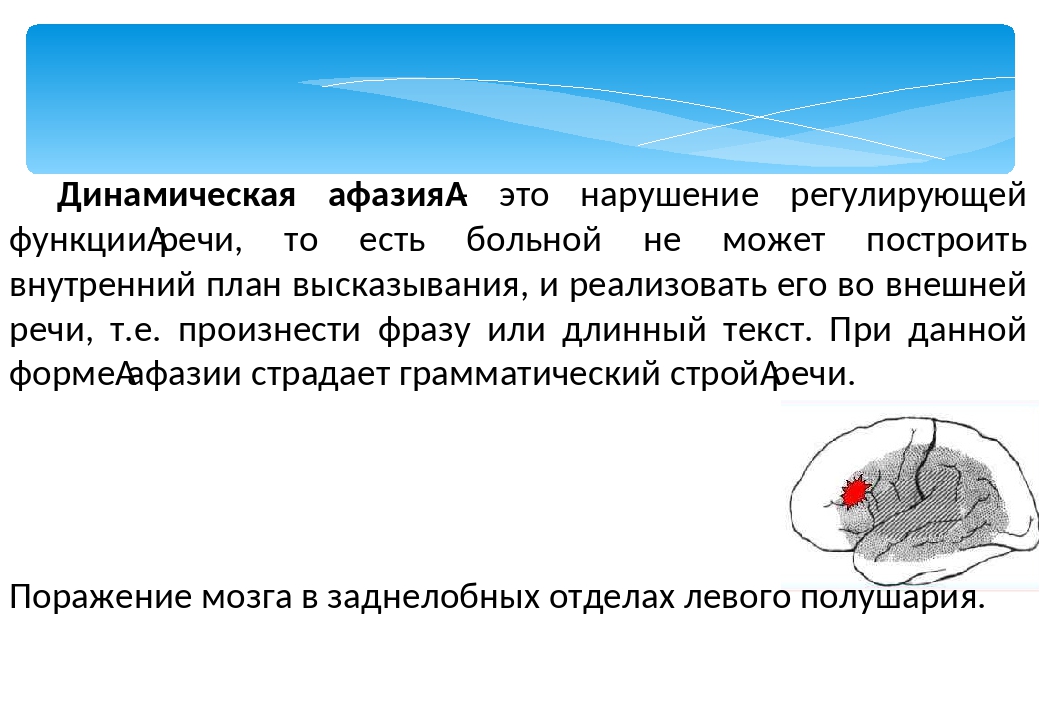

Чаще всего возникает в результате поражения префронтальной области левого полушария у правшей и наоборот, то есть отделов третьего функционального блока – активации, регуляции и планирования речевой функции.

Чаще всего возникает в результате поражения префронтальной области левого полушария у правшей и наоборот, то есть отделов третьего функционального блока – активации, регуляции и планирования речевой функции.

Впервые синдром динамической афазии был открыт в середине прошлого века в 1934 году врачом и исследователем Карлом Клейстом. Он выдвигал гипотезу, что при данном виде афазии происходит нарушение формирования спонтанной речи. Позднее этой темой заинтересовался А.Р. Лурия, который в свою очередь предположил, что несмотря на нарушение развёрнутой спонтанной речи моторная и сенсорная составляющие сохраняются у пострадавшего.

Динамическая форма афазии характеризуется нарушением образования письменной и устной активной речи, возникают сложности в восприятии некоторой информации и выполнении определённых мыслительных процессов. При этом пациенты с подобными формами афазии не способны самостоятельно построить предложение, имеют затруднение в правильном построении слов, что приводит к большому количеству грамматических ошибок.

Устройство речевого аппарата

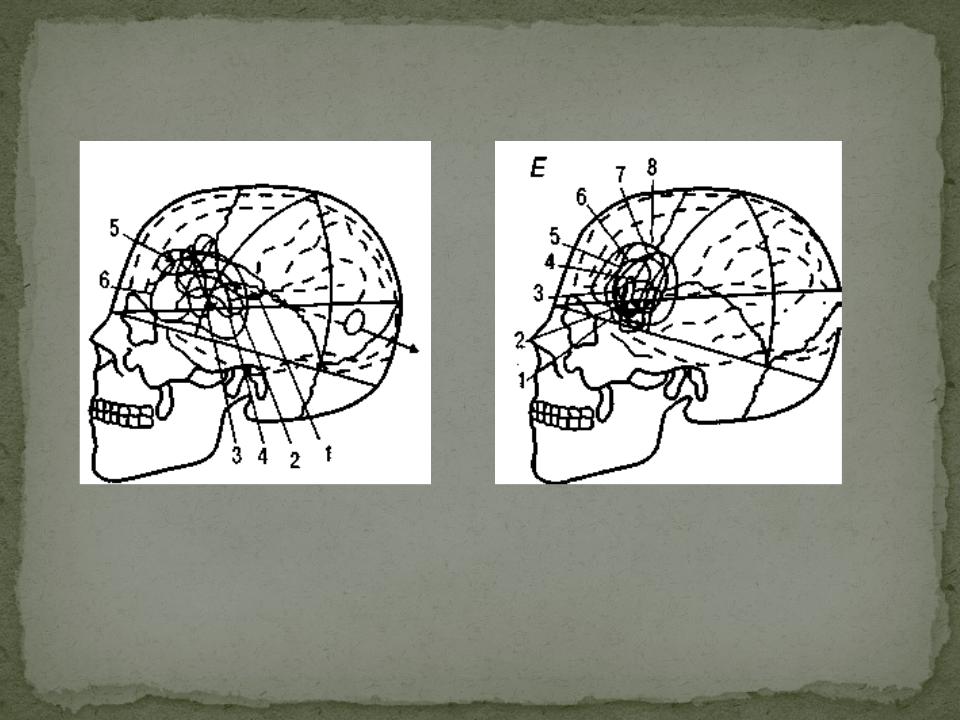

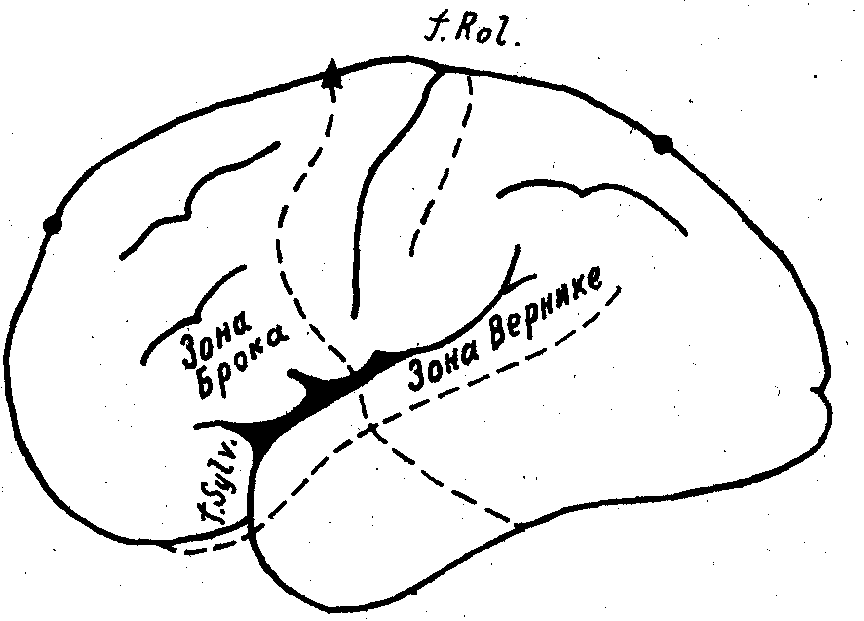

Функционирование нервного аппарата головного мозга человека устроено таким образом, что нам не приходится ежесекундно задумываться о каждом проведённом действии. Большинство отделов центральной нервной системы работает в автономном, т.е. самостоятельном режиме и всё это благодаря миллионам электрохимических связей как между отдельными нейронами, так и между более высшими нервными центрами. Речевой аппарат взрослого человека состоит из нескольких центров и является сложнейшей структурой, которая благодаря нервным связям функционирует как единое целое. Основную роль в развитии и активизации речевой функции играют мозговые речевые и аналитические центры Вернике и Брока.

Причины динамической афазии

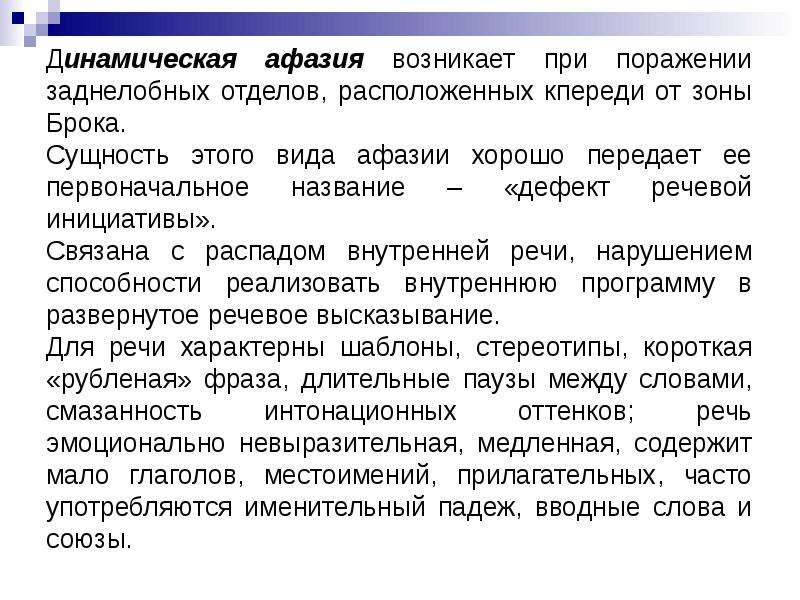

В основе формирования патологического процесса лежит нарушение функционирования корковых структур в области центра речи головного мозга. В случае динамической афазии у больных повреждается задне-лобные отделы левого полушария – в месте, локализующимся в непосредственной близости от зоны Брока. Этот факт влияет на особенности проявления данной формы афазии – снижение произнесённой речи. Речь пациента становится «бедной», отсутствуют или пропускаются глаголы, больному требуются стимулирующие вопросы.

В случае динамической афазии у больных повреждается задне-лобные отделы левого полушария – в месте, локализующимся в непосредственной близости от зоны Брока. Этот факт влияет на особенности проявления данной формы афазии – снижение произнесённой речи. Речь пациента становится «бедной», отсутствуют или пропускаются глаголы, больному требуются стимулирующие вопросы.

Существует достаточно большое количество факторов риска, к основополагающим из которых относят:

- Отягощённый семейный анамнез;

- Пожилой и старческий возраст;

- Заболевания сосудов в том числе атеросклероз;

- Артериальная гипертензия;

- Ревматические заболевания сердца;

- Механические травмы и оперативные вмешательства на головном мозге.

Среди причин афазии первенство занимают сосудистые заболевания головного мозга – дисциркуляторные энцефалопатии, острые нарушения мозгового кровообращения. Кроме этого, к афазии приводят заболевания воспалительного характера (менинго-энцефалит, абсцесс головного мозга), заболевания центральной нервной системы хронического течения – болезнь Пика, болезнь Альцгеймера, онкогенные заболевания доброкачественного и злокачественного характера, черепно-мозговые травмы.

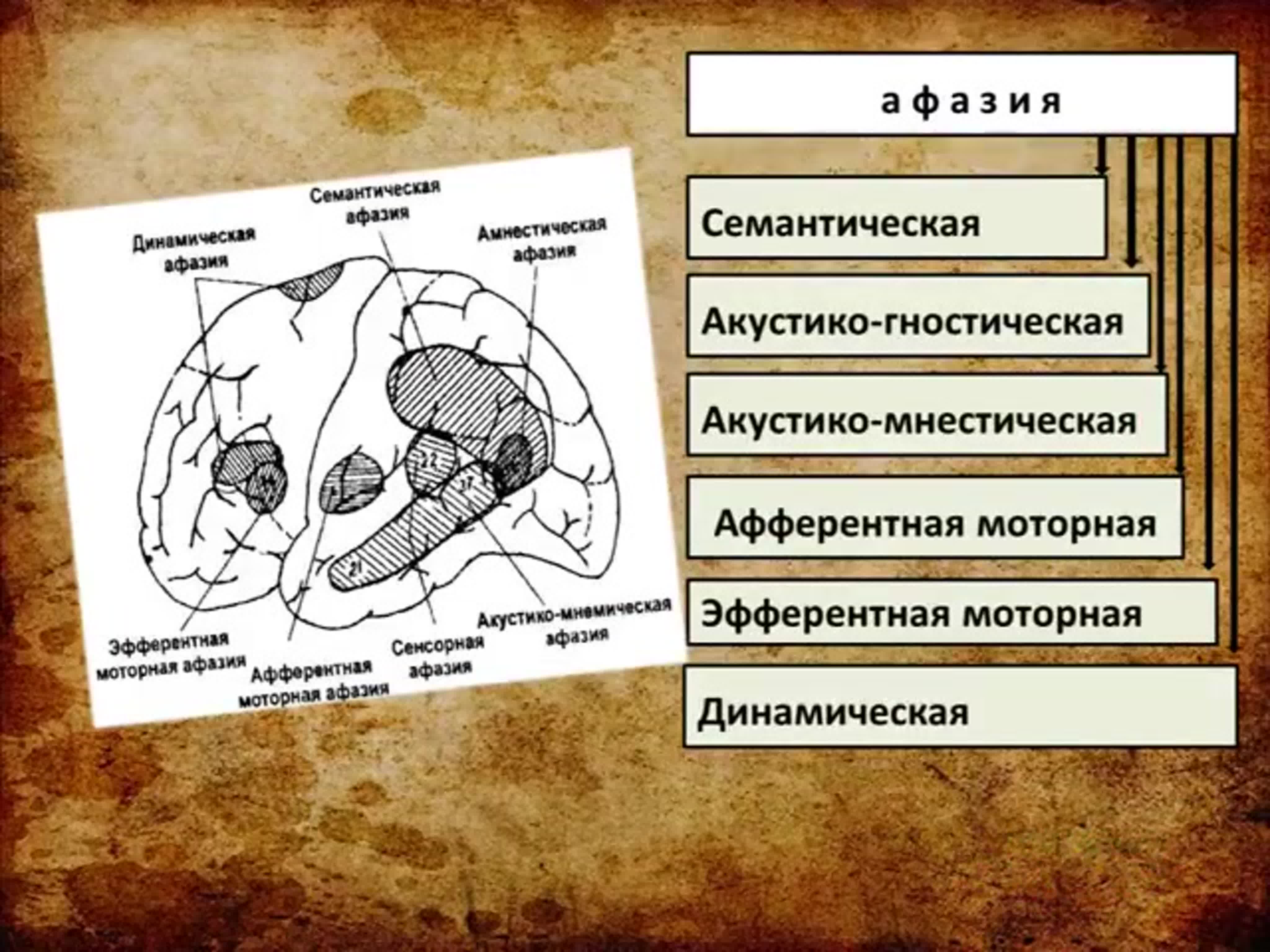

Классификация

- Эфферентная моторная афазия, такая форма возникает в случае повреждения нижних отделов коры – центра Брока. Характеризуется распадом грамматических конструкций в предложения и сложностью перестройки с одного слова на другое. Возникают серьёзные нарушения чтения и письма.

- Афферентаня моторная афазия. Встречается при поражении участка теменной коры или заднего участка. Ключевым нарушением при данной афазии является отсутствие возможности обнаружить необходимую артикуляционную позицию губ, языка и речевых лицевых мышц для правильного произнесения слова.

- Динамическая афазия – встречается при повреждении префронтальной или окололобной части коры больших полушарий. Проявляется отсутствием возможности адекватного построения внутренней речи и её реализации в слух.

- Семантическая афазия – в её основе лежит дефект понимания сложных речевых конструкций и одновременного анализа информации.

Специалисты

Афазия – неврологическое заболевание, это означает, что лечением данной патологии занимается специалист – невролог. Афазию лечат либо в многопрофильных муниципальных больницах в неврологических отделениях, либо в специализированных центрах. Одним из самых прогрессивных и крупных неврологических центров является Клинический Институт Мозга. На базе клиники есть поликлиника, дневной и круглосуточный стационары, которые занимаются профилактикой, лечением и реабилитацией пациентов с самой разнообразной неврологической патологией. На базе реабилитационного блока функционирует центр восстановления речи. Именно в этом центре проходят лечение и коррекцию пациенты перенёсшие черепно-мозговые травмы, острое нарушение мозгового кровообращения и страдающие от различных форм афазии.

Помимо невролога обязательно в лечении больных с афазией принимает участие врач реабилитолог, психотерапевт и логопед.

Диагностика

Афазию следует отличать от алалии, при которой речевая функция не сформирована изначально. При афазии утрата речевой функции нарушается уже после её формирования в детском возрасте. Именно по этому данный диагноз можно с уверенностью выставить только у детей достигших трёхлетнего и более старшего возраста. Как правило афазия бывает комбинированной и затрагивает различные формы речевой деятельности, что требует детального изучения симптоматики каждого конкретно взятого больного. Динамическая афазия может быть установлена в результате составления рассказа по какому-либо определённому сюжетному ходу или по серии последовательных картин. Помочь в установлении клинического диагноза также могут пересказывание определённых текстовых отрывков или написание сочинения на конкретную тематику.

Для того чтобы определить причину афазии и точную локализацию зоны повреждения речевого центра специалист обязательно назначает одно из следующих исследований:

- Томографические исследования – компьютерная или магнитно-резонансная томография головного мозга;

- Ультразвуковое доплеровское картирование сосудов головного мозга, головы и шеи;

- Магнитно-резонансная ангиография;

- Люмбальная пункция.

Диагностикой и установлением клинического диагноза динамическая афазия занимаются специалисты смежных направлений, а именно: невропатолог, нейрохирург, логопед, психотерапевт.

Лечение

Прежде всего нужно вылечить основное заболевание, которое стало причиной развития афазии. Для коррекции появившихся симптомов применяется комплексный подход, включающий в себя медикаментозную терапию, физиотерапевтическое лечение, активную реабилитацию, коррекцию речи совместно с логопедом, а также нейропсихологическую коррекцию. Восстановительную терапию необходимо начинать как можно раньше, с первых дней или недель после происшествия, как только позволит общее состояние пациента. Это необходимо для профилактики закрепления патологических речевых симптомов, основными из которых являются:

- Парафазии – речевое расстройство при котором нарушается логическая структура предложения, теряется его смысловая нагрузка;

- Аграмматизм – затруднённое осознание предложений, в особенности с наличием сложного синтаксиса.

Аграмматизм встречается при патологическом очаге с локализацией в Сильвиевой борозде;

Аграмматизм встречается при патологическом очаге с локализацией в Сильвиевой борозде;

В каждом из этапов восстановительной терапии обязательно необходима совместная работа лечащего врача, психолога, логопеда и в особенности близких и родственников пациента. Только постоянный контакт и общение помогут достичь максимальной эффективности лечебно-восстановительных процедур, а также стабилизации общего состояния и настроения пациента. От того, как часто и много будут общаться близкие и родственники с пострадавшим – зависит скорость восстановительных процессов и настрой с желанием пациента.

Медикаментозная терапия

Лечение основного заболевания осуществляется под контролем невролога или нейрохирурга. Медикаментозная терапия включает в себя следующие классы лекарственных препаратов:

- Антиоксиданты и витамины. Данные лекарственные средства необходимы для поддержания достаточно активной метаболической функции нейроцитов. Антиоксиданты помогают ускорить регенеративные и репаративные процессы на ультраклеточном уровне, стабилизируют мембраны клеток и защищают их от перекисного окисления липидов.

- Ноотропные препараты. Данная группа лекарств улучшает мозговое кровообращение, имеет положительное влияние на обмен веществ в тканях головного мозга. Ноотропы обладают антигипоксическим и транквилизирующим эффектом причём без угнетения деятельности центральной нервной системы, что делает и применение безопасным для повседневного самостоятельного использования. Приём ноотропов не сопровождается сонливостью, вялостью и расслаблением скелетной мускулатуры. Помимо этого препараты оказывают психостимулирующее действие, восстанавливают умственную работоспособность и физическую активность. К этой групп препаратов относятся все производные рацетамов (Пирацетам, Ноотропил), Пикамелон, Церебролизин.

- Церебропротекторы. Назначаются с целью предотвращения развития осложнений и необратимого повреждения нейроцитов в результате метаболических нарушений или гипоксического шока, влияет на обмен веществ, тем самым улучшая кровоснабжение головного мозга. Основные представители Винпоцетин, Циннаризин, Копламин.

- Вазоактивные лекарственные средства — улучшают мозговое кровоснабжение. Сюда относится несколько разнообразных групп препаратов: антиагреганты (Клопидогрель, Плавикс), антикоагулянты (Синкумар, Варфарин, Гепарин), блокаторы кальциевых каналов (Нимодипин), метилксантины (Пентокстрентал).

Логопедическая коррекция

Выбор программы коррекционной работы прежде всего зависит от объёма поражённой области головного мозга и степени выраженности клинических проявлений динамической афазии. В самом начале реабилитации ведётся восстановительный процесс, который начинается с пассивной работы с пациентом, при этом применяются методы, способствующие растормаживанию речи, профилактирующие развитие дальнейших речевых расстройств. В дальнейшем логопед составляет индивидуальный план, подбирает индивидуальные упражнения для конкретного больного. Длительность логопедической коррекции нарушения связанных с развитием афазии составляют в среднем около двух – трёх лет. В работе используются специальные приёмы по построению предложений, которые позволяют пациенту восстановить развёрнутое высказывание самостоятельно. Также ведётся работа над коррекцией коммуникативной функции и самоконтроля за ней. Только при осознании больным характера своих грамматических ошибок можно создать возможности для его самостоятельного контроля своей речи, ходом повествования, исправление парафазий.

В дальнейшем логопед составляет индивидуальный план, подбирает индивидуальные упражнения для конкретного больного. Длительность логопедической коррекции нарушения связанных с развитием афазии составляют в среднем около двух – трёх лет. В работе используются специальные приёмы по построению предложений, которые позволяют пациенту восстановить развёрнутое высказывание самостоятельно. Также ведётся работа над коррекцией коммуникативной функции и самоконтроля за ней. Только при осознании больным характера своих грамматических ошибок можно создать возможности для его самостоятельного контроля своей речи, ходом повествования, исправление парафазий.

Основной акцент логопедической работы при динамической афазии является устранение дефектов внутреннего планирования и программирования речи, а также стимуляция речевой активности.

Нейропсихическая коррекция

Нейропсихическая коррекция речи при динамической афазии в независимости от формы афазии занимается корректировкой всеми сторонами речи, а именно её пониманием, воспроизведением, письмом и чтением. Цель нейропедагогического восстановления речи при афазии заключается в общем растормаживании речи, снижении количества ошибок, улучшение психической составляющей пациента и его заинтересованности в общении, а также активности в целом. План программы разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей поражения и выраженности патологии. Для этого применяются специфические методики, такие как:

Цель нейропедагогического восстановления речи при афазии заключается в общем растормаживании речи, снижении количества ошибок, улучшение психической составляющей пациента и его заинтересованности в общении, а также активности в целом. План программы разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей поражения и выраженности патологии. Для этого применяются специфические методики, такие как:

- «Закончив разум» — пациенту зачитывают стихотворение несколько раз после чего специалист начинает предложение, а пациент его заканчивает;

- Вербализация собственных действий – пациенту предлагают с помощью рисования, чтения и письма рассказать о ходе своего дня;

- Ритмико-миологические упражнения – пациент разучивает лёгкие ритмические песни, скороговорки;

- Приёмы сопряжённого и отражённого повторения;

- Семантический подбор слов.

Физиотерапевтическое лечение

Физиотерапия назначается в случае черепно-мозговых травм, инсультов и нейрохирургических операций. Основной массе пациентов назначается нейро-миостимуляция, которая позволяет восстановить и усилить тонус и силу мимических мышц лица. Благодаря этому методу осуществляется стимуляция миоцитов за счёт импульсов электрического тока, что позволяет восстановить утраченную двигательную функцию мимических мышц лица.

Основной массе пациентов назначается нейро-миостимуляция, которая позволяет восстановить и усилить тонус и силу мимических мышц лица. Благодаря этому методу осуществляется стимуляция миоцитов за счёт импульсов электрического тока, что позволяет восстановить утраченную двигательную функцию мимических мышц лица.

Также пациентам рекомендуется занятие лечебной физкультурой по индивидуально составленному плану совместно с персональным подходом к каждому. После занятия лечебной физкультурой в теле активируется тканевой обмен, самые разнообразные метаболические процессы и усиливается мозговой кровоток. При этом пациент сам активизируется и улучшается его настроение.

Ещё одним значимым средством физиотерапевтического лечения является лечебный массаж. Массаж обладает тонизирующим, расслабляющим, спазмолитическим эффектом, активирует возбудимость нервной системы, увеличивает мышечную работоспособность.

Профилактика и прогноз для пациентов

Восстановление речи пострадавшего зависит от целого комплекса факторов, главенствующую роль из которых играют:

- Локализация и объём поражённой мозговой ткани;

- Уровень расстройства речи;

- Время от начала реабилитации после травмы или сосудистого поражения;

- Возраст пострадавшего и его общее состояние.

Самые лучшие результаты ожидаемо наблюдаются у лиц более молодого возраста, однако, не стоит унывать, так как реактивность компенсаторно-восстановительных резервов у каждого человека развита по-разному и при интенсивной реабилитации её можно значительно активизировать.

Профилактика главным образом заключается в предупреждении возникновения повторных или рецидивирующих эпизодов заболевания, провоцирующего развитие афазии. С этой целью необходимо своевременно и регулярно проходить диагностическое обследование и проводить коррекцию даже незначительных отклонений от нормы. Пациенты уже столкнувшиеся с клинически выраженными формами афазии и прошедшие реабилитацию всё равно периодически должны наблюдаться у неврологов или нейрохирургов.

Клинический институт мозгаРейтинг: 4/5 — 2 голосов

Поделиться статьей в социальных сетяхПрограммы:

Другие статьи по теме:

Динамическая афазия — причины, симптомы, диагностика и лечение

Динамическая афазия — это нарушение формирования высказываний активной речи, обусловленное поражением префронтальной лобной коры. Клинически проявляется отсутствием инициации высказываний, односложностью, упрощённостью ответов на поставленные вопросы, повторением фраз собеседника, недостаточным пониманием длинных сообщений. Диагностируется динамическая форма афазии с учетом данных неврологического осмотра, логопедического и психологического обследования, томографических, сосудистых исследований. Коррекция речевого дефекта проводится путём логопедических занятий, фармакотерапии на фоне этиотропного лечения и общеукрепляющих мероприятий.

Клинически проявляется отсутствием инициации высказываний, односложностью, упрощённостью ответов на поставленные вопросы, повторением фраз собеседника, недостаточным пониманием длинных сообщений. Диагностируется динамическая форма афазии с учетом данных неврологического осмотра, логопедического и психологического обследования, томографических, сосудистых исследований. Коррекция речевого дефекта проводится путём логопедических занятий, фармакотерапии на фоне этиотропного лечения и общеукрепляющих мероприятий.

Общие сведения

Как отдельный вид нарушений речи динамическая афазия была выделена в 1934 году немецким психиатром К. Клейстом, который называл данную форму афазии «немоторной спонтанной речью». В последующем ее изучением занимался отечественный невролог А.Р. Лурия, определивший центральный симптом патологии. Его последователи установили, что динамическая афазия представляет собой нарушение внутренней речи, обусловленное апраксией — расстройством планирования и оформления речевого высказывания.

Поскольку данная патология возникает при поражении лобных отделов мозговой коры, отдельные специалисты в области неврологии употребляют название «лобная афазия». Динамическая форма практически не встречается у левшей, что связано с наличием высоких компенсаторных возможностей соответствующих отделов правого полушария.

Динамическая афазия

Причины

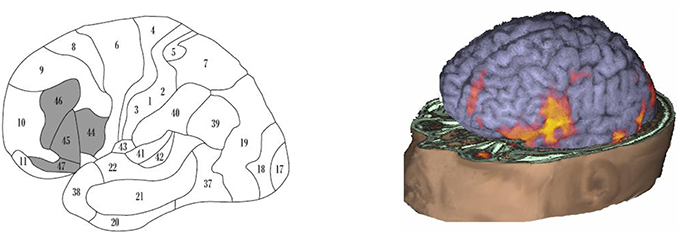

Речевое расстройство обусловлено очагом поражения заднелобных отделов префронтальной коры левого полушария, относящихся к третичным полям 3-го функционального блока. Наиболее часто наблюдается травматическая, сосудистая, опухолевая этиология. Основными этиофакторами выступают:

- Черепно-мозговые травмы. Повреждение тканей лобной доли происходит в результате сотрясения, размозжения, внутреннего кровоизлияния. Вторичное поражение нейронов провоцируется нарастанием посттравматического отёка, развитием воспалительных процессов, увеличением внутримозговой гематомы, приводящей к компрессии окружающих тканей.

- Цереброваскулярная патология. Чаще появление речевых нарушений связано с острыми сосудистыми катастрофами (ишемическим, геморрагическим инсультом) в бассейне передней мозговой артерии. К дисфункции нейронов коры также способна привести хроническая ишемия головного мозга, возникающая при церебральном атеросклерозе, гипертонии, сахарном диабете, амилоидозе сосудов.

- Инфекционно-воспалительные заболевания. Формирующиеся в лобных отделах воспалительные очаги различной этиологии вызывают фокальное повреждение лобной коры, нарушение её взаимосвязей с иными церебральными структурами. В результате развивается дисфункция отделов мозга, отвечающих за речевой праксис.

- Церебральные опухоли лобной локализации (глиомы, астроцитомы). При инвазивном типе опухолевого роста гибель нейронов обусловлена их деструкцией, при относительной доброкачественности процесса дисфункция вызвана компрессией мозговых тканей вследствие роста новообразования.

Сдавление и опухолевая инвазия лобной коры также возможны при локализации неоплазии в оболочках мозга (менингиомы, меланомы).

Сдавление и опухолевая инвазия лобной коры также возможны при локализации неоплазии в оболочках мозга (менингиомы, меланомы). - Дегенеративные процессы. Болезнь Альцгеймера, лейкодистрофии, болезнь Пика сопровождаются прогрессирующей дегенерацией церебральных структур, в том числе лобной коры. Дегенеративные процессы приводят к утрате нейронами их основных функций, апоптозу. В начальной фазе заболевания наряду с иными нарушениями праксиса может развиться динамическая афазия.

Патогенез

Задние отделы первой лобной извилины относятся к речевому отделу третьего структурно-функционального блока мозга, отвечающего за программирование и регуляцию психической деятельности. Поражение данной области ведёт к нарушению развёртывания внутренней программы высказывания, грамматического конструирования, что проявляется расстройством речевой предикативности. Утрачивается грамматическая схема предложения, согласованность его членов, отсутствует сказуемое.

Потеря способности создавать внутренний план высказывания обуславливает резкое снижение спонтанной речевой продукции вплоть до её полного отсутствия. При обширном поражении динамическая афазия сочетается с идеаторной апраксией, акалькулией вследствие дезорганизации последовательности счётных операций. Дезинтеграция целенаправленного поведения провоцирует проявления так называемой «лобной психики» — нарушение формирования намерений, отсутствие мотивации, изменения эмоционально-личностной сферы.

Классификация

Клиническое значение имеет понимание, на каком именно этапе формирования речевого высказывания происходит сбой. В соответствии с современными представлениями отечественные логопеды выделяют две группы пациентов, различающихся уровнем дисфункции и способностью к восстановлению:

- 1-я группа — больные с первичным нарушением звена внутреннего программирования высказывания. Отсутствует мотивация к восстановлению. Реабилитация сложная, длительная.

- 2-я группа — пациенты с первичным расстройством грамматического конструирования. Критика более сохранна, имеется мотивация. Восстановление проходит проще и быстрее.

Для подбора наиболее эффективных методик логопедической коррекции важно определить степень утраты способности к построению спонтанных речевых высказываний. С учетом выраженности речевой дисфункции динамическая афазия классифицируется на три степени тяжести:

- Лёгкая — возможны развёрнутые спонтанные высказывания. Речь характеризуется стереотипностью, наличием аграмматизмов, глагольной слабостью. Выявляются сложности понимания переносного значения высказываний.

- Среднетяжёлая — спонтанная речь представлена короткими стереотипными фразами. Наблюдается аграмматизм, отсутствие глаголов. Речевая активность низкая, преобладает диалогическая речь.

- Тяжёлая — спонтанная речь практически отсутствует.

Возможно употребление речевых штампов. Пациенты нуждаются в стимуляции речи извне. Отмечается телеграфный стиль речи. Диалогическая речь доступна в форме односложных ответов «да»/«нет».

Возможно употребление речевых штампов. Пациенты нуждаются в стимуляции речи извне. Отмечается телеграфный стиль речи. Диалогическая речь доступна в форме односложных ответов «да»/«нет».

Симптомы динамической афазии

Основным симптомом является трудность формирования активного высказывания. Активная речь резко снижена: больной не задаёт вопросов, не обращается с просьбами. Речевая активность требует постоянной стимуляции извне. Произносятся отдельные несвязанные фрагменты, основные звенья высказывания не определяются. Уменьшено употребление глаголов, предлогов, местоимений, существительные ставятся в именительном падеже. Динамическая афазия тяжёлой степени отличается полным отсутствием активной речевой продукции — пациент молчит. Возможно автоматическое повторение высказываний собеседника (эхолалия), иногда — его движений (эхопраксия).

В лёгких случаях наблюдается стереотипность высказываний, общее обеднение фраз, употребление закреплённых ранее бытовых и профессиональных оборотов, нарушения согласования слов в предложении. Артикуляция, произношение отдельных звуков полностью сохранны. Выразительность, эмоциональная окраска высказывания снижены.

Артикуляция, произношение отдельных звуков полностью сохранны. Выразительность, эмоциональная окраска высказывания снижены.

В зависимости от тяжести поражения диалоговая речь сводится к односложным коротким ответам или более развёрнутым, но стереотипным высказываниям. Зачастую ответ повторяет сформулированный вопрос. «Вы вчера занимались?» – «Мы вчера занимались». Пересказ текста, рассказ по сюжетной картинке затруднён или полностью недоступен. Лёгкая афазия характеризуется трудностями конструирования сложных фраз. В ряде случаев наблюдаются псевдомнестические сложности называния предметов, вспоминания географических названий, которые деблокируются подсказкой первого слога необходимого слова.

Динамическая афазия протекает на фоне сниженной способности к концентрации внимания, замедленности мышления, потери критики к собственному дефекту. Вследствие быстрого истощения внимания отмечается расстройство понимания обращённой речи, особенно длинных сложных фраз.

Письменная речь во многом сохранна. Дисграфия наблюдается при написании под диктовку длинных предложений, попытках создать текст собственного сочинения. Дислексия обусловлена невнимательностью, выражается пропуском слов, словосочетаний, плохим пониманием прочитанного. Возможна акалькулия, выражающаяся в затруднениях определения последовательности выполнения арифметических операций. Доступными пациенту остаются последовательный счёт, решение элементарных примеров.

При обширном повреждении лобных долей тяжёлая динамическая афазия сопровождается апраксией, элементами «лобной психики»: потерей интереса к окружающему, апатией, депрессией, заторможенностью, полным отсутствием мотивации. Двигательные расстройства выражены минимально.

Осложнения

Отсутствие активной речевой продукции при снижении критики приводит к резкому нарушению коммуникативных возможностей. Молчащий пациент неспособен попросить о помощи, при невнимательном отношении окружающих не может удовлетворить элементарные потребности. Изменения психоэмоциональной сферы, нарушения внимания и мотивации существенно затрудняют логопедическое восстановление. При отсутствии речевой коррекции динамическая афазия приобретает стойкий резидуальный характер, инвалидизирует больного до конца жизни.

Изменения психоэмоциональной сферы, нарушения внимания и мотивации существенно затрудняют логопедическое восстановление. При отсутствии речевой коррекции динамическая афазия приобретает стойкий резидуальный характер, инвалидизирует больного до конца жизни.

Диагностика

Речевые нарушения выявляются при первой попытке установления вербального контакта. Данные анамнеза помогают предположить характер церебрального поражения. Дальнейшие обследования направлены на уточнение вида афазии, её дифференцировку от психогенных, артикуляционных расстройств, определение этиологии, характера и размеров происходящего в церебральных тканях патологического процесса. Перечень диагностических исследований включает:

- Осмотр невролога. На первый план выходят особенности поведения, замедленность мышления, невнимательность, эмоциональная обеднённость больного, отсутствие активной речи. Двигательная сфера преимущественно сохранна. Наблюдается апраксия.

- Консультацию логопеда.

Диагностика устной речи выявляет характерные симптомы, позволяет определить степень и вид динамической афазии. Дополнительно проводится диагностика письменной речи, относительная сохранность которой помогает дифференцировать динамическую форму афазии от прочих нарушений.

Диагностика устной речи выявляет характерные симптомы, позволяет определить степень и вид динамической афазии. Дополнительно проводится диагностика письменной речи, относительная сохранность которой помогает дифференцировать динамическую форму афазии от прочих нарушений. - Консультацию психиатра. Необходима для исключения психогенного мутизма, выявления психических расстройств, «лобной психики». Включает беседу, психологическое тестирование, наблюдение за поведением больного.

- Церебральную томографию. Позволяет уточнить морфологический субстрат основного заболевания. В случае ЧМТ, посттравматической гематомы, поражения мозговых оболочек предпочтительно проведение КТ головного мозга. В диагностике нарушений церебрального кровообращения, внутримозговых опухолей, дегенеративных процессов применяется МРТ головного мозга. Исследование церебрального метаболизма производится при помощи ПЭТ-КТ, МР-спектроскопии.

- Сосудистые исследования: ультразвуковую допплерографию, дуплексное сканирование, МРТ церебральных сосудов.

Назначаются при подозрении на цереброваскулярный характер патологии. Дают возможность определить скорость кровотока, место и степень окклюзии.

Назначаются при подозрении на цереброваскулярный характер патологии. Дают возможность определить скорость кровотока, место и степень окклюзии. - Люмбальную пункцию. Показанием к исследованию служит подозрение на инфекционно-воспалительный процесс. В подобных случаях анализ цереброспинальной жидкости подтверждает цитоз с увеличением нейтрофилов (при гнойном характере инфекции), моноцитов (при вялотекущем воспалении). Возможно определение возбудителя путём проведения ИФА, ПЦР-диагностики ликвора.

Дифференциальная диагностика

Динамическая афазия дифференцируется с иными речевыми расстройствами. Снижение речевой продукции отличает её от акустико-гностической и акустико-мнестической афазии, характеризующихся логореей. При афферентной моторной афазии экспрессивная речь тотально затруднена, артикуляция нарушена, наблюдаются сложности фонации отдельных звуков, что отсутствует при динамической форме. Психогенный мутизм отличается флюктуацией симптоматики, её зависимостью от психологической обстановки, наличием сопутствующих психических отклонений.

Лечение динамической афазии

Эффективное лечение речевого дефекта неразрывно связано с успешной терапией причинной патологии. Этиотропная терапия может включать назначение антибактериальных, противовирусных, антимикотических, тромболитических, вазоактивных фармпрепаратов, нейрохирургическое удаление опухоли. Логопедическая коррекция должна начинаться как можно ранее, сочетаться с другими реабилитационными методиками. Комбинированная восстановительная терапия осуществляется с участием невролога, реабилитолога, логопеда, врача ЛФК, массажиста, нейропсихолога. Основными направлениями речевой реабилитации являются:

- Логопедические занятия. Трудности внутреннего планирования высказывания преодолеваются созданием внешних опор: вопросов, схем, серий картинок. При грубой афазии занятия направлены на преодоление инактивности, стимулирование коммуникативной функции при помощи диалога, при средней степени — на восстановление фразовой речи, понимания сложных грамматических оборотов, при лёгкой — на активизацию спонтанной речи, преодоление трудностей понимания переносного смысла слов.

- Нейрометаболическая поддержка. Назначение медикаментозных препаратов, улучшающих церебральный метаболизм, способствует восстановлению старых и формированию новых межнейрональных связей, что ускоряет процесс логопедического восстановления. Рекомендованы к применению мемантин, пирацетам, препараты гинкго билоба.

- Общеукрепляющие мероприятия. Лечебная физкультура, массаж повышают двигательную активность больного, путём усиления кровообращения способствуют скорейшему восстановлению церебральных функций. Большое значение имеет соблюдение режима дня, витаминизированное питание, прогулки.

Прогноз и профилактика

Степень восстановления речевой функции зависит от причинного заболевания, локализации и объёма поражения, времени начала лечения и логопедической коррекции, сопутствующих нарушений, возраста больного. В силу сниженной критики, недостаточной мотивации, проявлений «лобной психики» динамическая афазия является сложной для восстановления, требует большой настойчивости врачей и близких пациента. Наиболее неблагоприятный прогноз отмечается при опухолях и прогрессирующих дегенеративных заболеваниях. Профилактика состоит в предупреждении и своевременной терапии болезней, способных привести к церебральному поражению: атеросклероза, артериальной гипертензии, диабета, инфекционных заболеваний, клещевого энцефалита, очагов хронического воспаления и пр.

Наиболее неблагоприятный прогноз отмечается при опухолях и прогрессирующих дегенеративных заболеваниях. Профилактика состоит в предупреждении и своевременной терапии болезней, способных привести к церебральному поражению: атеросклероза, артериальной гипертензии, диабета, инфекционных заболеваний, клещевого энцефалита, очагов хронического воспаления и пр.

Динамическая афазия — причины, симптомы, диагностика и лечение

Динамическая афазия — это нарушение формирования высказываний активной речи, обусловленное поражением префронтальной лобной коры. Клинически проявляется отсутствием инициации высказываний, односложностью, упрощённостью ответов на поставленные вопросы, повторением фраз собеседника, недостаточным пониманием длинных сообщений. Диагностируется динамическая форма афазии с учетом данных неврологического осмотра, логопедического и психологического обследования, томографических, сосудистых исследований. Коррекция речевого дефекта проводится путём логопедических занятий, фармакотерапии на фоне этиотропного лечения и общеукрепляющих мероприятий.

Общие сведения

Как отдельный вид нарушений речи динамическая афазия была выделена в 1934 году немецким психиатром К. Клейстом, который называл данную форму афазии «немоторной спонтанной речью». В последующем ее изучением занимался отечественный невролог А.Р. Лурия, определивший центральный симптом патологии. Его последователи установили, что динамическая афазия представляет собой нарушение внутренней речи, обусловленное апраксией — расстройством планирования и оформления речевого высказывания.

Поскольку данная патология возникает при поражении лобных отделов мозговой коры, отдельные специалисты в области неврологии употребляют название «лобная афазия». Динамическая форма практически не встречается у левшей, что связано с наличием высоких компенсаторных возможностей соответствующих отделов правого полушария.

Динамическая афазия

Причины

Речевое расстройство обусловлено очагом поражения заднелобных отделов префронтальной коры левого полушария, относящихся к третичным полям 3-го функционального блока. Наиболее часто наблюдается травматическая, сосудистая, опухолевая этиология. Основными этиофакторами выступают:

Наиболее часто наблюдается травматическая, сосудистая, опухолевая этиология. Основными этиофакторами выступают:

- Черепно-мозговые травмы. Повреждение тканей лобной доли происходит в результате сотрясения, размозжения, внутреннего кровоизлияния. Вторичное поражение нейронов провоцируется нарастанием посттравматического отёка, развитием воспалительных процессов, увеличением внутримозговой гематомы, приводящей к компрессии окружающих тканей.

- Цереброваскулярная патология. Чаще появление речевых нарушений связано с острыми сосудистыми катастрофами (ишемическим, геморрагическим инсультом) в бассейне передней мозговой артерии. К дисфункции нейронов коры также способна привести хроническая ишемия головного мозга, возникающая при церебральном атеросклерозе, гипертонии, сахарном диабете, амилоидозе сосудов.

- Инфекционно-воспалительные заболевания. Формирующиеся в лобных отделах воспалительные очаги различной этиологии вызывают фокальное повреждение лобной коры, нарушение её взаимосвязей с иными церебральными структурами.

В результате развивается дисфункция отделов мозга, отвечающих за речевой праксис.

В результате развивается дисфункция отделов мозга, отвечающих за речевой праксис. - Церебральные опухоли лобной локализации (глиомы, астроцитомы). При инвазивном типе опухолевого роста гибель нейронов обусловлена их деструкцией, при относительной доброкачественности процесса дисфункция вызвана компрессией мозговых тканей вследствие роста новообразования. Сдавление и опухолевая инвазия лобной коры также возможны при локализации неоплазии в оболочках мозга (менингиомы, меланомы).

- Дегенеративные процессы. Болезнь Альцгеймера, лейкодистрофии, болезнь Пика сопровождаются прогрессирующей дегенерацией церебральных структур, в том числе лобной коры. Дегенеративные процессы приводят к утрате нейронами их основных функций, апоптозу. В начальной фазе заболевания наряду с иными нарушениями праксиса может развиться динамическая афазия.

Патогенез

Задние отделы первой лобной извилины относятся к речевому отделу третьего структурно-функционального блока мозга, отвечающего за программирование и регуляцию психической деятельности. Поражение данной области ведёт к нарушению развёртывания внутренней программы высказывания, грамматического конструирования, что проявляется расстройством речевой предикативности. Утрачивается грамматическая схема предложения, согласованность его членов, отсутствует сказуемое.

Поражение данной области ведёт к нарушению развёртывания внутренней программы высказывания, грамматического конструирования, что проявляется расстройством речевой предикативности. Утрачивается грамматическая схема предложения, согласованность его членов, отсутствует сказуемое.

Потеря способности создавать внутренний план высказывания обуславливает резкое снижение спонтанной речевой продукции вплоть до её полного отсутствия. При обширном поражении динамическая афазия сочетается с идеаторной апраксией, акалькулией вследствие дезорганизации последовательности счётных операций. Дезинтеграция целенаправленного поведения провоцирует проявления так называемой «лобной психики» — нарушение формирования намерений, отсутствие мотивации, изменения эмоционально-личностной сферы.

Классификация

Клиническое значение имеет понимание, на каком именно этапе формирования речевого высказывания происходит сбой. В соответствии с современными представлениями отечественные логопеды выделяют две группы пациентов, различающихся уровнем дисфункции и способностью к восстановлению:

- 1-я группа — больные с первичным нарушением звена внутреннего программирования высказывания.

Отсутствует мотивация к восстановлению. Реабилитация сложная, длительная.

Отсутствует мотивация к восстановлению. Реабилитация сложная, длительная. - 2-я группа — пациенты с первичным расстройством грамматического конструирования. Критика более сохранна, имеется мотивация. Восстановление проходит проще и быстрее.

Для подбора наиболее эффективных методик логопедической коррекции важно определить степень утраты способности к построению спонтанных речевых высказываний. С учетом выраженности речевой дисфункции динамическая афазия классифицируется на три степени тяжести:

- Лёгкая — возможны развёрнутые спонтанные высказывания. Речь характеризуется стереотипностью, наличием аграмматизмов, глагольной слабостью. Выявляются сложности понимания переносного значения высказываний.

- Среднетяжёлая — спонтанная речь представлена короткими стереотипными фразами. Наблюдается аграмматизм, отсутствие глаголов. Речевая активность низкая, преобладает диалогическая речь.

- Тяжёлая — спонтанная речь практически отсутствует.

Возможно употребление речевых штампов. Пациенты нуждаются в стимуляции речи извне. Отмечается телеграфный стиль речи. Диалогическая речь доступна в форме односложных ответов «да»/«нет».

Возможно употребление речевых штампов. Пациенты нуждаются в стимуляции речи извне. Отмечается телеграфный стиль речи. Диалогическая речь доступна в форме односложных ответов «да»/«нет».

Симптомы динамической афазии

Основным симптомом является трудность формирования активного высказывания. Активная речь резко снижена: больной не задаёт вопросов, не обращается с просьбами. Речевая активность требует постоянной стимуляции извне. Произносятся отдельные несвязанные фрагменты, основные звенья высказывания не определяются. Уменьшено употребление глаголов, предлогов, местоимений, существительные ставятся в именительном падеже. Динамическая афазия тяжёлой степени отличается полным отсутствием активной речевой продукции — пациент молчит. Возможно автоматическое повторение высказываний собеседника (эхолалия), иногда — его движений (эхопраксия).

В лёгких случаях наблюдается стереотипность высказываний, общее обеднение фраз, употребление закреплённых ранее бытовых и профессиональных оборотов, нарушения согласования слов в предложении. Артикуляция, произношение отдельных звуков полностью сохранны. Выразительность, эмоциональная окраска высказывания снижены.

Артикуляция, произношение отдельных звуков полностью сохранны. Выразительность, эмоциональная окраска высказывания снижены.

В зависимости от тяжести поражения диалоговая речь сводится к односложным коротким ответам или более развёрнутым, но стереотипным высказываниям. Зачастую ответ повторяет сформулированный вопрос. «Вы вчера занимались?» – «Мы вчера занимались». Пересказ текста, рассказ по сюжетной картинке затруднён или полностью недоступен. Лёгкая афазия характеризуется трудностями конструирования сложных фраз. В ряде случаев наблюдаются псевдомнестические сложности называния предметов, вспоминания географических названий, которые деблокируются подсказкой первого слога необходимого слова.

Динамическая афазия протекает на фоне сниженной способности к концентрации внимания, замедленности мышления, потери критики к собственному дефекту. Вследствие быстрого истощения внимания отмечается расстройство понимания обращённой речи, особенно длинных сложных фраз.

Письменная речь во многом сохранна. Дисграфия наблюдается при написании под диктовку длинных предложений, попытках создать текст собственного сочинения. Дислексия обусловлена невнимательностью, выражается пропуском слов, словосочетаний, плохим пониманием прочитанного. Возможна акалькулия, выражающаяся в затруднениях определения последовательности выполнения арифметических операций. Доступными пациенту остаются последовательный счёт, решение элементарных примеров.

При обширном повреждении лобных долей тяжёлая динамическая афазия сопровождается апраксией, элементами «лобной психики»: потерей интереса к окружающему, апатией, депрессией, заторможенностью, полным отсутствием мотивации. Двигательные расстройства выражены минимально.

Осложнения

Отсутствие активной речевой продукции при снижении критики приводит к резкому нарушению коммуникативных возможностей. Молчащий пациент неспособен попросить о помощи, при невнимательном отношении окружающих не может удовлетворить элементарные потребности. Изменения психоэмоциональной сферы, нарушения внимания и мотивации существенно затрудняют логопедическое восстановление. При отсутствии речевой коррекции динамическая афазия приобретает стойкий резидуальный характер, инвалидизирует больного до конца жизни.

Изменения психоэмоциональной сферы, нарушения внимания и мотивации существенно затрудняют логопедическое восстановление. При отсутствии речевой коррекции динамическая афазия приобретает стойкий резидуальный характер, инвалидизирует больного до конца жизни.

Диагностика

Речевые нарушения выявляются при первой попытке установления вербального контакта. Данные анамнеза помогают предположить характер церебрального поражения. Дальнейшие обследования направлены на уточнение вида афазии, её дифференцировку от психогенных, артикуляционных расстройств, определение этиологии, характера и размеров происходящего в церебральных тканях патологического процесса. Перечень диагностических исследований включает:

- Осмотр невролога. На первый план выходят особенности поведения, замедленность мышления, невнимательность, эмоциональная обеднённость больного, отсутствие активной речи. Двигательная сфера преимущественно сохранна. Наблюдается апраксия.

- Консультацию логопеда.

Диагностика устной речи выявляет характерные симптомы, позволяет определить степень и вид динамической афазии. Дополнительно проводится диагностика письменной речи, относительная сохранность которой помогает дифференцировать динамическую форму афазии от прочих нарушений.

Диагностика устной речи выявляет характерные симптомы, позволяет определить степень и вид динамической афазии. Дополнительно проводится диагностика письменной речи, относительная сохранность которой помогает дифференцировать динамическую форму афазии от прочих нарушений. - Консультацию психиатра. Необходима для исключения психогенного мутизма, выявления психических расстройств, «лобной психики». Включает беседу, психологическое тестирование, наблюдение за поведением больного.

- Церебральную томографию. Позволяет уточнить морфологический субстрат основного заболевания. В случае ЧМТ, посттравматической гематомы, поражения мозговых оболочек предпочтительно проведение КТ головного мозга. В диагностике нарушений церебрального кровообращения, внутримозговых опухолей, дегенеративных процессов применяется МРТ головного мозга. Исследование церебрального метаболизма производится при помощи ПЭТ-КТ, МР-спектроскопии.

- Сосудистые исследования: ультразвуковую допплерографию, дуплексное сканирование, МРТ церебральных сосудов.

Назначаются при подозрении на цереброваскулярный характер патологии. Дают возможность определить скорость кровотока, место и степень окклюзии.

Назначаются при подозрении на цереброваскулярный характер патологии. Дают возможность определить скорость кровотока, место и степень окклюзии. - Люмбальную пункцию. Показанием к исследованию служит подозрение на инфекционно-воспалительный процесс. В подобных случаях анализ цереброспинальной жидкости подтверждает цитоз с увеличением нейтрофилов (при гнойном характере инфекции), моноцитов (при вялотекущем воспалении). Возможно определение возбудителя путём проведения ИФА, ПЦР-диагностики ликвора.

Дифференциальная диагностика

Динамическая афазия дифференцируется с иными речевыми расстройствами. Снижение речевой продукции отличает её от акустико-гностической и акустико-мнестической афазии, характеризующихся логореей. При афферентной моторной афазии экспрессивная речь тотально затруднена, артикуляция нарушена, наблюдаются сложности фонации отдельных звуков, что отсутствует при динамической форме. Психогенный мутизм отличается флюктуацией симптоматики, её зависимостью от психологической обстановки, наличием сопутствующих психических отклонений.

Лечение динамической афазии

Эффективное лечение речевого дефекта неразрывно связано с успешной терапией причинной патологии. Этиотропная терапия может включать назначение антибактериальных, противовирусных, антимикотических, тромболитических, вазоактивных фармпрепаратов, нейрохирургическое удаление опухоли. Логопедическая коррекция должна начинаться как можно ранее, сочетаться с другими реабилитационными методиками. Комбинированная восстановительная терапия осуществляется с участием невролога, реабилитолога, логопеда, врача ЛФК, массажиста, нейропсихолога. Основными направлениями речевой реабилитации являются:

- Логопедические занятия. Трудности внутреннего планирования высказывания преодолеваются созданием внешних опор: вопросов, схем, серий картинок. При грубой афазии занятия направлены на преодоление инактивности, стимулирование коммуникативной функции при помощи диалога, при средней степени — на восстановление фразовой речи, понимания сложных грамматических оборотов, при лёгкой — на активизацию спонтанной речи, преодоление трудностей понимания переносного смысла слов.

- Нейрометаболическая поддержка. Назначение медикаментозных препаратов, улучшающих церебральный метаболизм, способствует восстановлению старых и формированию новых межнейрональных связей, что ускоряет процесс логопедического восстановления. Рекомендованы к применению мемантин, пирацетам, препараты гинкго билоба.

- Общеукрепляющие мероприятия. Лечебная физкультура, массаж повышают двигательную активность больного, путём усиления кровообращения способствуют скорейшему восстановлению церебральных функций. Большое значение имеет соблюдение режима дня, витаминизированное питание, прогулки.

Прогноз и профилактика

Степень восстановления речевой функции зависит от причинного заболевания, локализации и объёма поражения, времени начала лечения и логопедической коррекции, сопутствующих нарушений, возраста больного. В силу сниженной критики, недостаточной мотивации, проявлений «лобной психики» динамическая афазия является сложной для восстановления, требует большой настойчивости врачей и близких пациента. Наиболее неблагоприятный прогноз отмечается при опухолях и прогрессирующих дегенеративных заболеваниях. Профилактика состоит в предупреждении и своевременной терапии болезней, способных привести к церебральному поражению: атеросклероза, артериальной гипертензии, диабета, инфекционных заболеваний, клещевого энцефалита, очагов хронического воспаления и пр.

Наиболее неблагоприятный прогноз отмечается при опухолях и прогрессирующих дегенеративных заболеваниях. Профилактика состоит в предупреждении и своевременной терапии болезней, способных привести к церебральному поражению: атеросклероза, артериальной гипертензии, диабета, инфекционных заболеваний, клещевого энцефалита, очагов хронического воспаления и пр.

Динамическая афазия — это… Что такое Динамическая афазия?

Динамическая афазия — нарушение регулирующей функции речи, то есть больной не может построить внутренний план высказывания, и реализовать его во внешней речи, т.е. произнести фразу или длинный текст. При данной форме афазии страдает грамматический строй речи, отличительной особенностью является трудность в определении, понимании и актуализации (воспроизведении) предикатов (глаголов), а также предлогов, местоимений, существительные, как правило, употребляются в именительном падеже, характерно употребление шаблонных фраз.

Общие сведения

Впервые синдром динамической афазии описал Карл Клейст в 1934 году. Он подчёркивал, что при этой форме афазии страдает только спонтанная речь. Клейст придерживался позиции узкого локализационизма, поэтому в основном говорил о топике поражения. Позднее этой темой с другой методологической точки зрения занимался А. Р. Лурия. Он также отмечал, что при данной форме афазии главным образом нарушена развернутая спонтанная речь, при возможной сохранности моторного и сенсорного звена. Она может проявляться в легкой степени или же экспрессивная речь (в нейропсихологии под экспрессивной речью понимается процесс говорения, она противопоставляется импрессивной речи, т.е. процессу понимания) совсем распадается.

Он подчёркивал, что при этой форме афазии страдает только спонтанная речь. Клейст придерживался позиции узкого локализационизма, поэтому в основном говорил о топике поражения. Позднее этой темой с другой методологической точки зрения занимался А. Р. Лурия. Он также отмечал, что при данной форме афазии главным образом нарушена развернутая спонтанная речь, при возможной сохранности моторного и сенсорного звена. Она может проявляться в легкой степени или же экспрессивная речь (в нейропсихологии под экспрессивной речью понимается процесс говорения, она противопоставляется импрессивной речи, т.е. процессу понимания) совсем распадается.

Школа А. Р. Лурии полагает, что в основе любого нарушения лежит первичный дефект, нарушение которого приводит к определенным речевым расстройствам. В данном случае, в роли такого первичного дефекта выступает распад внутренних динамических схем, которые управляют развёртыванием во времени речевых и двигательных программ. Как считал А. Р. Лурия, всё это наблюдается при поражении премоторной зоны коры левого полушария. В первую очередь происходит распад внутренней речи, которая лежит в основе развёрнутого речевого высказывания (сначала составляется внутренний план высказывания, а затем его реализация, произношение фразы или текста).

В первую очередь происходит распад внутренней речи, которая лежит в основе развёрнутого речевого высказывания (сначала составляется внутренний план высказывания, а затем его реализация, произношение фразы или текста).

При данной форме афазии наблюдается дефект построения активной речи, как устной, так и письменной, трудности понимания определённых видов текстов, выполнение некоторых мыслительных операций. Страдают те виды речи, для построения которых требуется составление внутреннего плана, развёрнутая монологическая речь, устная и письменная, понимание достаточно длинных, сложных текстов и их пересказ. Больные с динамической афазией не могут произвольно выстраивать высказывание, у них страдает грамматический строй речи, в первую очередь затруднено понимание и актуализация предикатов (глаголов), а также предлогов, местоимений, они чаще употребляют существительные в именительном падеже, характерно употребление шаблонных фраз. Если динамическая афазия проявляется в грубой форме, то больные не способны построить элементарное высказывание, на любые вопросы дают односложные ответы, в них стараются максимально повторить слова вопроса, либо вообще отказываются отвечать. Наблюдается дезавтоматизированность понимания сложных речевых структур, т.е. больному необходимо проговаривание фразы или внешняя помощь в виде разъяснения, особого интонирования текста при чтении и т.д..

Наблюдается дезавтоматизированность понимания сложных речевых структур, т.е. больному необходимо проговаривание фразы или внешняя помощь в виде разъяснения, особого интонирования текста при чтении и т.д..

Синдром динамической афазии в рамках школы отечественной нейропсихологии впервые был описан А.Р.Лурией, теперь этот термин принят и используется и некоторыми западными учеными [1] Динамическая афазия возникает при поражении префронтальной области левого полушария головного мозга.

Диагностика

Динамическая афазия может быть диагностирована с помощью составления рассказа по сюжетной картине, составления рассказа по серии картинок, изложения прочитанного отрывка текста, сочинения на заданную тему. При этом больному доступно повторение фонем, слов и фраз, называние, воспроизведение упроченных речевых штампов (поговорки, стихотворные строчки, речевые стереотипы), сохранна рядовая речь (они могут перечислять дни недели и месяцы, считать от одного до десяти).

Лечение

Для восстановления динамики речи и мышления больных использовались следующие приемы:

- Составление плана рассказа с помощью серии последовательных картинок

- Предоставление больному словарика переходных фраз, куда входили формулировки типа «однажды», «когда», «в то время как» и т. д.

- Составление картотеки-плана

Также Л. С. Цветковой были проведены эксперименты с восстановлением построения фраз.

Примечания

Источники

- Т. В. Ахутина Нейролингвистический анализ динамической афазии. О механизмах построения высказывания. М.: Теревинф, 2002 г.

- Функции лобных долей мозга. Под общей редакцией Е. Д. Хомской, А. Р. Лурия. Изд-во «Наука» Москва 1982 г.

- Клиническая нейропсихология. Н. К. Корсакова, Л. И. Московичюте. М.:Издательский центр «Академия», 2007 г.

2.6. Динамическая афазия

Локализация очага

поражения. Первичный дефект.

Нейропсихологические признаки. Речевой

статус больного. Нарушение письма,

чтения, счета, понимания речи, мыслительных

процессов.

Первичный дефект.

Нейропсихологические признаки. Речевой

статус больного. Нарушение письма,

чтения, счета, понимания речи, мыслительных

процессов.

Форму афазии, когда больной не может правильно связать одно слово с другим, не может заранее составить «внутри себя» программу того, что будет говорить, А. Р. Лурия назвал динамической. Этим названием он подчеркнул, что страдает динамичность речи, в то время как отдельные единицы — звуки, слоги, слова могут быть произнесены. Она возникает при поражении заднелобной коры левого полушария.

Синдром динамической афазии проявляется нарушением как импрессивной, так и экспрессивной речи. Тяжесть нарушения этих сторон речи может быть различной — от едва заметных расстройств до выраженного нарушения интеллектуальной деятельности. Нейрофизиологически эти трудности объясняются нарушением активности протекания всей психической деятельности.

Нарушение

слухоречевой памятипри динамической

афазии является одним из ее симптомов. Если здоровый человек постепенно

запоминает из 10 предъявленных ему слов

сначала 5, затем 6, 8, 9, 10, то больной с

динамической афазией, персеверируя

отдельные слова и переставляя их, не

может запомнить больше 4 слов. Для больных

характерно нарушение последовательности

воспроизводимой серии слов. Даже

воспроизведение в обратном порядке

таких автоматизированных видов речи,

как счет от 20 к единице, дней недели от

воскресенья к понедельнику и месяцев

года от декабря к январю, вызывает у них

чрезвычайные трудности.

Если здоровый человек постепенно

запоминает из 10 предъявленных ему слов

сначала 5, затем 6, 8, 9, 10, то больной с

динамической афазией, персеверируя

отдельные слова и переставляя их, не

может запомнить больше 4 слов. Для больных

характерно нарушение последовательности

воспроизводимой серии слов. Даже

воспроизведение в обратном порядке

таких автоматизированных видов речи,

как счет от 20 к единице, дней недели от

воскресенья к понедельнику и месяцев

года от декабря к январю, вызывает у них

чрезвычайные трудности.

В обычной экспрессивной ситуативной речи больные с динамической афазией аспонтанны, малоинициативны. Ответы на вопросы односложны и, как правило, включают в себя слова из вопроса собеседника, соответственно грамматически перестроенные.

Понимание речи.У больных с динамической афазией

понимание элементарной ситуативной

речи может быть сохранно, особенно

предъявляемой в несколько замедленном

темпе, с паузами между инструкциями, и

нарушено понимание сложных текстов. Однако при убыстрении предъявляемых

заданий, при показе предметных картинок,

частей лица могут наблюдаться персеверации,

трудности быстрого нахождения предмета,

возникает псевдоотчужденность смысла

слова.

Однако при убыстрении предъявляемых

заданий, при показе предметных картинок,

частей лица могут наблюдаться персеверации,

трудности быстрого нахождения предмета,

возникает псевдоотчужденность смысла

слова.

При выраженной динамической афазии, обнаруживается нарушение чувства языка, возникают затруднения в понимании сложных фраз, особенно инвертированных, требующих для своего понимания перестановки элементов предложения. Эти трудности в понимании сложных высказываний связаны с недостаточной активностью больных, инертной фиксацией их внимания на значении отдельных элементов с нарушением понимания грамматических средств языка.

Экспрессивная речь.В экспрессивной речи обнаруживаются те же трудности: остается относительно сохранной ситуативная, диалогическая речь, в которой замысел высказывания диктуется или предъявляется самой бытовой ситуацией. При этой форме афазии больные могут следить за домашними событиями, проявляя некоторую заботливость, но почти не оречевляя ситуацию, а также способны вести хозяйство. Лишь при обширных очагах поражения больные выключаются из микросоциального общения, реализуемого при обычной динамической афазии правым, симультанно схватывающим ситуацию полушарием. При этом отмечается эмоционально-интонационная окраска междометий и других речевых штампов. Но как только возникает необходимость оречевить ситуацию (а это также нередко требует планирования не только речевых, но и внеречевых действий, которые все же следует оречевить), больные оказываются беспомощными, переходя к употреблению вводных слов, частиц: «Ну, как это… ну… ну… понимаете, не могут и все…». Оречевить смутную мысль, скорее побуждение к ней, интенцию помогают наводящие вопросы либо план высказывания при помощи фишек или элементарной схемы из 3—4 квадратов, как бы материализующей для этого больного высказывание. В результате больной может построить фразу, «выталкивая» слова, например: «Надо… купить хлеба», «К. нам же придут… гости!» и т. п. Даже диалогическая речь, в которой инициатором должен выступить больной, требует организационной помощи со стороны окружающих. То же, но в еще более выраженной форме происходит в случае, когда больному предлагают рассказать содержание фильма, известной картины или о фактах своего собственного жизненного опыта, требующих плана или программы изложения, поскольку это уже творческий процесс.

Письмо и чтение. При динамической афазии относительно сохранны письмо под диктовку и чтение. Однако больные не могут самостоятельно написать даже элементарное письмо, прибегая к списыванию поздравительных шаблонов к праздникам.

Нарушение счета. При динамической афазии значительно затруднено решение не только арифметических задач, которые требуют планирования нескольких операций (Лурия А. Р., Цветкова Л. С, 1968), но и простых примеров, в которых надо произвести операции на сложение и вычитание, например (3 + 26) — (28 + 13) = … Больные испытывают определенные трудности при переходе через десяток и выраженные трудности при решении примеров, включающих операции на умножение и деление, поскольку это требует не только планирования действия, но и переключения с одного действия на другое.

симптомы, причины, лечение и диагностика

Заболевание, при котором у человека наблюдается снижение словесно-логического мышления и проявляются другие расстройства восприятия речи, получило название сенсорная афазия. В отличие от других форм, сенсорная считается легкой, пациент способен воспринимать отдельные слова и короткие фразы на не во всех случаях. Человек с расстройством такого плана слышит, но не так как надо, слова звучат, будто на другом языке. На этом фоне усиливается тревога, не исключена дезориентация в пространстве.

Информация о заболевании

Сенсорная афазия – речевое расстройство, имеющее общие симптомы и схожее течение с алалией. Различие в том, что последняя, проявляется только у детей, а афазию диагностируют у взрослых пациентов, перенесших инсульт и другие поражения головного мозга. При этом расстройстве человек не воспринимает обращенную к нему речь.

Сенсорная афазия проявляется, если у человека происходит поражение головного мозга в области височных долей. При этом само заболевание насчитывает 3 подвида:

- корковая. Тяжелое расстройство, сопровождающееся поражением центра Вернике, отвечающего за восприятие и обработку звуков. Расстройство полное, человек не понимает и не произносит звуки;

- транскортикальная сенсорная афазия или акустико гностическая сенсорная афазия. В процессе этого заболевания нарушается проведение нервного импульса между центрами Вернике и Брока, находящимися в лобной доле мозга. При этом сохраняется способность к восприятию простых речевых конструкций;

- субкортикальная. Поражение сопровождается искажением трансляции импульсов от центров, воспринимающих звуковую информацию, выступающих процессорами преобразования.

Симптомы сенсорной афазии:

- отсутствие способности воспринимать речь при сохранном слухе;

- нарушения речи различного уровня, ее полное отсутствие;

- тревожность, сопровождаемая агрессией, связанная с непониманием происходящего;

- повышенная двигательная активность, пациенты не находят себе место;

- судороги;

- нарушения сознания;

- ухудшение зрения.

Сенсорная афазия возникает при таких заболеваниях, способных ее спровоцировать:

- менингит;

- инсульт;

- энцефалит;

- печеночная энцефалопатия;

- цереброваскулярная недостаточность;

- транзиторные ишемические атаки;

- травмы головного мозга;

- эпилептический синдром;

- опухолевые процессы.

Специфические методы профилактики – отсутствуют. Достаточно периодически посещать врача невролога, чтобы минимизировать риск развития инсульта и суметь предупредить сосудистые изменения головного мозга.

В 60% при инсульте головного мозга состояние пациента можно улучшить. В ряде случаев, при незначительных нарушениях, слаженной работе пациента, его родственников, логопеда и дефектолога, удается добиться полного и устойчивого восстановления.

Общие сведения о лечении

Вылечить рекуррентную сенсорную афазию и восстановить способность человека воспринимать речь других и участвовать в диалоге возможно. Для этого при появлении первых признаков расстройства стоит обратиться к профильным специалистам: неврологу, логопеду, дефектологу. Проблему устраняют консервативно и оперативным способом, в ходе нейрохирургической операции.

На начальном этапе диагностики сенсорной афазии, специалисты оценивают тяжесть состояния пациента в ходе беседы, обращают внимание на определенные аспекты:

- осознает ли человек ситуацию при беседе;

- как ориентируется в ситуации;

- может ли выразить свое мнение, рассказать о размышления;

- есть ли речевые автоматизмы.

В качестве основного метода диагностики используется МРТ. Это исследование позволяет четко визуализировать состояние нервных тканей. После первичного обследования проводится визуализация отдельных участков мозга, височных долей. Для оценки кровотока проводят сканирование сосудов шеи и головного мозга, это позволяет оценить тяжесть патологии.

Терапия стационарная. На ранних этапах воздействие заключается в первичной помощи и адаптации, устранение симптомов и борьбу с причиной. После восстановления возможности воспринимать звуки проводятся реабилитационные мероприятия.

Для терапии применяют средства ноотропного действия, антигипоксические препараты. Использования медикаментов достаточно, если случаи незапущенные. При аневризмах и опухолях, восстановить способность воспринимать речь не получится без оперативного вмешательства.

Распространенные вопросы

Какой шанс на полное восстановление функций после инсульта?

Вероятность полного восстановления речи после инсульта присутствует, но точный прогноз можно сделать после осмотра пациента и оценки его состояния. Лучших результатов можно достичь, если пациент молодой. В зрелом и пожилом возрасте. Восстановление проходит сложнее и не всегда дает результаты.

Нужен ли пациенту логопед?

Восстановлением речи у взрослых пациентов занимается логопед, но обращаться к нему можно только после консультации с неврологом. Важно убедиться, что организм способен воспринимать нагрузку и готов к обучению.

Сколько длится лечение?

Установить точные сроки восстановления при нарушениях неврогенного происхождения невозможно. Крайне важно то, насколько быстро организм отреагирует на назначенные медикаменты. Многое зависит от тяжести состояния самого пациента, его возраста и того, сколько времени прошло после травматического воздействия или приступа.

Какие последствия афазии для человека?

По мнению психиатров, таким людям очень тяжело находиться в обществе. Из-за подобного непонимания сильно страдает нервная система, потому главная задача медиков – ликвидировать проблему и вернуть пациента к нормальной жизни. Если восстановление невозможно, показана консультация психиатра для коррекции агрессии и других расстройств.

Что должны делать родственники?

Логопедические занятия помогают восстановить речь, но лучших результатов можно добиться, если заниматься с человеком ежедневно, проходя несколько уроков. Делать это может сам пациент (при легком поражении), в тяжелых случаях занятия должны контролировать родственники.

Афазия (нарушение речи). Возникает при органических поражениях мозга

Афазия – это системное нарушение речи, которое возникает при органических поражениях мозга, охватывает разные уровни организации речи, влияет на ее связи с другими психическими процессами и приводит к дезинтеграции всей психической сферы человека.

Афазия включает в себя четыре составляющие – нарушение собственно речи и вербального общения, нарушение других психических процессов, связанных с речью, изменение личности и личностной реакции на болезнь.

Причинами возникновения афазии являются нарушения мозгового кровообращения (ишемия, геморрагия), травмы, опухоли, инфекционные заболевания головного мозга. Афазия сосудистого генеза чаще всего возникают у взрослых людей. В результате разрыва аневризм сосудов головного мозга, тромбоэмболий, вызванных ревматическим пороком сердца, и черепно-мозговых травм афазии нередко наблюдаются у подростков и лиц молодого возраста.

Сложность речевого расстройства при афазии зависит от локализации поражения. А.Р.Лурия различает шесть форм афазий:

- акустико-гностическую и акустико-мнестическую афазии, возникающие при поражении височных отделов коры головного мозга,

- семантическую афазию и афферентную моторную афазию, возникающие при поражении нижних теменных отделов коры головного мозга,

- эфферентную моторную афазию и динамическую афазию, возникающие при поражении премоторных и заднелобных отделов коры головного мозга (слева у правшей).

При поражении речевых зон происходит нарушение, так называемой, первичной предпосылки, осуществляющей специфическую деятельность соответствующей анализаторной системы. На основе первичного анализаторного нарушения возникает вторичный, также специфический, распад всей функциональной системы языка и речи, т.е. возникает нарушение всех видов речевой деятельности: понимания речи, устной и письменной речи, счета и т.д.

АКУСТИКО-ГНОСТИЧЕСКАЯ СЕНСОРНАЯ АФАЗИЯ

Для данной формы афазии характерно нарушение понимания речи при восприятии ее на слух. В основе речевой акустической агнозии лежит нарушение фонематического слуха. Чужая речь воспринимается как нечленораздельный поток звуков. Непонимание речи окружающих и отсутствие явных двигательных нарушений приводит к тому, что больные не всегда сразу осознают у себя наличие речевого расстройства связанного с инсультом или травмой.

При сенсорной афазии с трудом улавливается на слух корневая лексико-семантическая часть слова, в результате чего обнаруживается потеря его предметной отнесенности. Однако категориальная отнесенность слова может быть «воспринята”. Например, услышав слово колокольчик, больной говорит: «Это что-то маленькое, а что не знаю”. У больных при акустико–гностической сенсорной афазии, расстраивается слуховой контроль за своей речью. Из за чего, возникает множество литературных и вербальных парафазий.

Речь у больного на раннем может быть абсолютно непонятной для окружающих, она состоит из случайных наборов звуков, слогов, словосочетаний, что получило название «жаргонофазии” или «речевой окрошки”.

Из-за нарушения фонематического восприятия вторично страдает повторение слов, утрачивается ритмико- мелодическую основа. Период жаргонофазии продолжается не более 1,5 – 2 месяцев, постепенно уступая место логорее с выраженным аграмматизмом. В исследовании номинативной функции при сенсорной, акустико-гностической афазии наряду с правильным называнием наблюдаются попытки объяснить значение слова или найти его через фразеологический контекст. Например, при назывании яблока произносится: «ну как же, я отлично знаю, что это груша, не груша, кисленькое яблоко” и т п.

При чтении появляется множество литературных парафазий, возникает затруднение в нахождении места ударения в слове, из-за чего осложняется и понимание прочитанного. Но чтение остается наиболее сохранной речевой функцией при сенсорной афазии.

Письменная речь нарушена в большей степени и находится в прямой зависимости от состояния фонематического слуха. Грубые нарушения счета при сенсорной акустико-гностической афазии наблюдаются лишь на самом раннем этапе.

АКУСТИКО–МНЕСТИЧЕСКАЯ АФАЗИЯ

Акустико-мнестическая афазия возникает при поражении средних и задних отделов височной области. Считается, что в ее основе лежит снижение слухоречевой памяти, которое вызвано повышенной заторможенностью слуховых следов. Для акустико-мнестической афазии характерна диссоциация между, относительно сохранной, способностью повторить отдельные слова и нарушением возможности повторения трех-четырех, не связанных по смыслу, слов (например: рука-дом-небо и т.д.)

При акустико-мнестической афазии нарушение речевой памяти является основным дефектом, т.к. оказываются сохраненными фонематический слух, артикуляторная сторона речи. Повышенная речевая активность компенсирует трудности коммуникации. Слухоречевую память этих больных отличает большая инертность.

Нарушение объема удержания речевой информации, ее заторможенность приводит к трудностям понимания при этой форме афазии длинных, многосложных высказываний, состоящих из пяти-семи слов. Пациенты с трудом ориентируется в беседе с двумя-тремя собеседниками, «отключается» в сложной речевой ситуации, не может посещать доклады, лекции, утомляется при восприятии музыки и радиопередач. Этот факт должен учитываться при назначении таких методов лечения, как «арт-терапия» и т.п.

При оптической афазии, вторым вариантом акустико-мнестической афазии, — возникают трудности удержания на слух, смысловой стороны речи, заключаются в ослаблении и обеднении зрительных представлений о предмете, в соотношении воспринятого на слух с его зрительным представлением. Зрительное представление о предмете становится неполным, не дорисовываются те элементы предметов, которые, с одной стороны, специфичны именно для них, а с другой – связаны с многозначностью слова (например, слова носик, гребешок, ручка).

Больные понимают значение отдельных слов. У них нет артикуляторных трудностей, они не только многоречивы, но и гиперактивны. Однако при всем этом они лишь фрагментарно понимают речь в связи с сужением слухоречевой памяти до 1-2 из 3 слов, воспринятых на слух. Речь обильна, мало информативна, изобилует вербальными парафазиями, но интонационно окрашена.

В письменной речи при акустико-мнестической афазии больше выступают явления экспрессивного аграмматизма, т.е. смещение предлогов, а также флексий глаголов, существительных и местоимений, главным образом, в роде и числе. Номинативная сторона письменной речи оказывается более сохранной. При записи текста под диктовку больные испытывают значительные трудности удержания в слухоречевой памяти даже фразы. Состоящей из трех слов, при этом они обращаются с просьбой повторить каждый фрагмент фразы.

При акустико-мнестической афазии сложно воспринимается печатный текст, при чтении. Это связано с нарушением сохранности слухоречевой памяти.

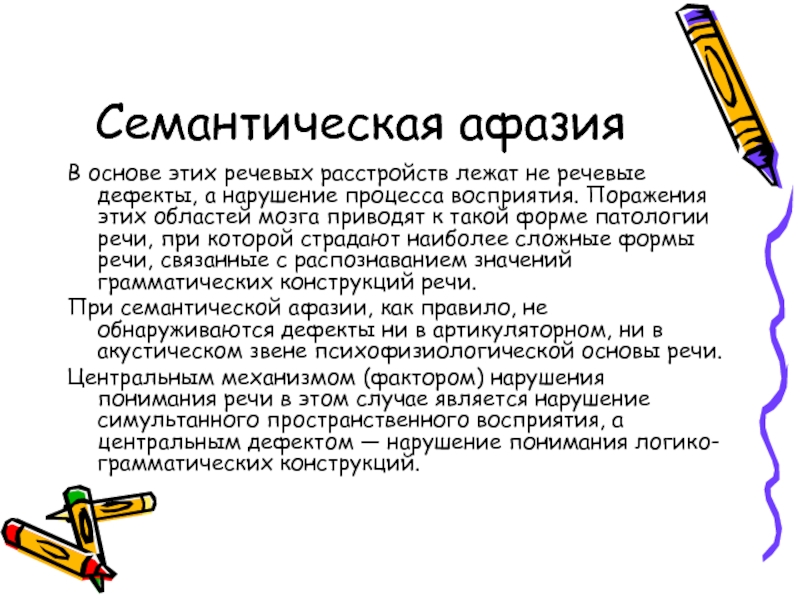

СЕМАНТИЧЕСКАЯ АФАЗИЯ

Семантическая афазия возникает при поражении зоны перекрытия трех долей коры головного мозга — теменной, затылочной и височной. В основе нарушения речи по типу амнестической афазии лежат распад смысловой, семантической структуры слова, обеднение ближних и далеких связей слова.

Семантическая афазия сочетается с выраженной пространственно-конструктивной апраксией, апраксией позы пальцев. У больных с семантической афазией сохраняется понимание элементарных фраз, передающих «коммуникацию событий», например: «Дети идут в лес. Они будут собирать грибы. К вечеру, они должны вернуться домой». Такие фразы могут состоять из 7-11 элементов и быть свободно поняты больными с этой формой афазии.

Больные хорошо понимают значение отдельных предлогов, свободно кладут карандаш под ложку или ложку справа вилки, но не могут расположить три предмета. Больные не могут ориентироваться в сравнительных словосочетаниях типа «Коля выше Миши и ниже Васи».

Трудности возникают при семантической афазии в решении логико-грамматических словосочетаний, передающих коммуникацию отношений типа «брат отца» — «отец брата» и т.д.

Больные затрудняются и в понимании сложных синтаксических конструкций, выражающих причинно-следственные, временные и пространственные отношения, деепричастные и причастные обороты. Не понимают метафоры, пословицы, поговорки, крылатые слова, не обнаруживается в них переносный смысл.

Экспрессивная речь, артикуляторно сохранна, не отмечается литературных парафазий, отсутствует выраженный аграмматизм, но в письменной и устной речи больные не употребляют сложных лексических комплексов, отчего лексика становится семантически бедной. Бедность лексики выражается в редком употреблении прилагательных, наречий, описательных оборотов, причастных и деепричастных оборотов, пословиц, поговорок Смысловая интонация в речи отсутствует.

Письменная речь отличается бедностью, стереотипностью синтаксических форм, в ней мало сложносочиненных, сложноподчиненных предложений. Сокращается употребление прилагательных. Нередко наблюдаются грубые нарушения счетных операций. Больные путают направление действий при решении многозначных арифметических примеров, они испытывают определенные арифметические трудности при действии с переходом через десяток, с трудом записывают со слуха многозначные числа.

АФФЕРЕНТНАЯ МОТОРНАЯ АФАЗИЯ

Афферентная моторная афазия возникает при поражении вторичных зон постцентральных и нижнетеменных отделов коры головного мозга, расположенных сзади от центральной или роландовой борозды.

Различают два типа этой афазии. Первый тип афазии наблюдается при поражении постцентральных отделов левого полушария как у правшей, так и у левшей, и характеризуется полной утратой экспрессивной речи. Второй тип афазии наблюдается у лиц, переученных в дошкольном и младшем школьном возрасте с левой руки на правую.

При первом варианте афферентной кинестетической моторной афазии выраженная апраксия артикуляционного аппарата может привести к полному отсутствию спонтанной речи. Попытки произвольного повторения звуков приводит к хаотичным движениям губ и языка, к литературным заменам. Больные дробят закрытый слог на два открытых, дробят стечения согласных в слоге, опускают согласные звуки. И при этом слова тут, там, вот и т.д. звучат как ту-ть, та-мь, во-ть и т.д.